因材施教 另類教育的反思

因材施教 另類教育的反思

幾年前,我受邀到洛杉磯參加一場關於「另類教育」的研討會,與會者全是專門幫助在正常學校不適應或已輟學的孩子的教育組織。這些機構各有不同的主題:科技、藝術、工程、社區發展、商業管理和職訓課程,但基本特徵卻很類似,教化的是在傳統教育制度下表現不佳的學生,全是一些成績落後、孤僻自閉、極度自卑、對未來悲觀的孩子。這些機構提供了不同的學習機會,讓這些憤世嫉俗的年輕人有所選擇。

這些「另類教育」的結果往往都非常成功。本來在學校都在睡覺的學生醒了;原本認為自己太笨的,發現自己其實蠻聰明的;以為自己什麼都做不到的,看到了非凡的成果。在過程中,他們建立起強烈的使命感及自尊心,通常他們在傳統學校的功課也會跟著突飛猛進。早就放棄上大學的孩子們驚喜的發現大學的門為他們打開了。至於那些不想上大學的孩子則發現,人生還有許多不同的道路,可以得到同樣的成就感。

我聽到這些機構被稱為「另類教育」時,心裡非常感嘆。如果所有的教育都有這麼好的成果,世界上根本就不需要「另類教育」。這些課程清楚地證明了這些學生不是沒有學習能力,他們的未來也絕非黯淡無光,是傳統的教育系統將他們孤立、邊緣化。那麼,公共教育的原則到底是什麼?為什麼我們的教育會走到今天這個地步?

一致性的教育當然會有問題,因為每個人天生就不一樣。所有的個體都是獨一無二的,大家的外型、天賦、個性和興趣全不相同。狹隘的一致性觀念製造出很多被系統拒絕的非標準品,以及被強迫接受補救教學的次級品,都是無法避免的結果。能夠符合系統要求的人就能表現良好,不能的人則無所適從。

生產線對製造業來說很方便,卻無法套用在人的身上。依照年齡分級教育的假設前提為:孩子們最重要的共同點就是「相近的製造日期」。事實上,不同的學生在學習不同科目時,速度都不一樣,一個在某方面資賦優異的孩子,很可能在另一方面欠缺天分;某些活動不輸大孩子的學生,可能在另一些活動不及比他小的孩子。除了學校之外,我們在日常生活中並不會這樣分組,不會規定十歲兒童只能去某些場所,而九歲的就不行。只有學校才會採用這種不合理的分類方法。

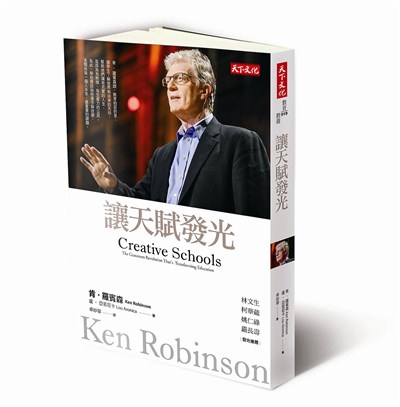

(摘自《讓天賦發光》,天下文化出版)

肯˙羅賓森(Ken Robinson)

被譽為「世界教育部長」的肯.羅賓森,投入教育工作長達四十年,同時也是國際知名創新、創造力與人力資源專家。他一直與歐洲、亞洲和美國政府,以及國際機構、世界五百強公司、非營利組織和世界頂尖的文化組織合作。著有《讓天賦自由》、《讓創意自由》、《發現天賦之旅》等書。

盧˙亞若尼卡(Lou Aronica)

曾創作兩本小說,並與他人合著非文學類作品,包含與拉派爾(Clotaire Rapaille)合著的暢銷書《情感行銷的符碼》,現與妻子凱莉及四名子女居於美國康乃迪克州。