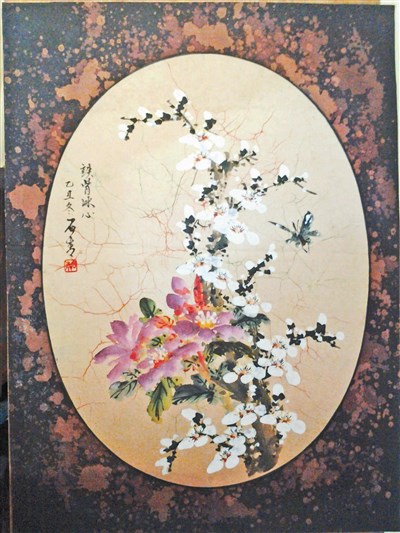

《鐵骨冰心》,石青與黃雪梅合作的蠟畫。

《鐵骨冰心》,石青與黃雪梅合作的蠟畫。

文/石紫

《鐵骨冰心》是石青與黃雪梅近三十年前合作的一幅蠟畫。

蠟畫並非人人都知道,人人都知道的不一定是藝術。它在現代美術中擺脫了公式化、概念化,半世紀前已被西方市場認同,贏得紐約及洛杉磯代理,買家多在美歐甚至澳非。

石青本名劉錦華,新竹人,二○○六年七十一歲辭世。五十年代即鑽研雕刻與國畫,娶妻黃雪梅,先開設「華宮藝社」做宮燈,後研創光彩燦爛的蠟畫。六十年代兩人在石青畫室創作每幅都不同的蠟畫,黃雪梅協助蠟染後甚至青出於藍。

石青畢生鑽研蠟畫,那種堅苦卓絕只有親人體會。畫家一生豐富,橫看成嶺側成峰,石青始終告訴女兒石紫:「年輕時不要怕,年老時不要悔!」蠟畫愈來愈多人愛,令人想起作家蔣勳所說:「美,毋寧更是一種叛逆,叛逆俗世的規則,叛逆一成不變的規律。」

二○○三年,文建會選其八幅蠟畫列入「國家文化資料庫」,從不沽名釣譽的石青,身分證職業欄從此是「美術家」而不再「無業」,那是安身立命的感覺,難怪石青生前曾對此感到分外滿足!

蠟畫先有彩墨必然之美,後有布、水、墨、彩,偶然相遇之美,最後用熱蠟定格所有的偶然與必然,每條裂紋或粗或疏,各有不同謎底,那似有或無的流露,全靠黃雪梅技藝,蠟染的獨特性就在它每條不可複製的裂紋。

蠟畫創作於民間,卻總吸引藏家,石青率先以洋彩畫國畫,不論對歷史資料或繪畫藝術,蠟畫都具有無可比擬的珍貴價值。試想家有兩老還有五小,畫家憑蠟畫走出風城小山溝,並從沒讓親人風雨飄搖,是靠藝術吃飯的真實例子。

作家莫言讚美石青:「劉錦華雖無齊白石張大千那樣輝煌的名聲,但對藝術的追求與熱愛卻與齊張無異,我看蠟畫藝術,源頭皆在民間的日常生活中,從粗陋狀況發展為藝術精品。」敦煌研究院的趙聲良也說:「借蠟染的獨特效果,與布帛繪畫相結合而重新處理傳統花鳥畫、佛頭、山水畫與馬車的構成。蠟染形成的斑剝肌理,使畫面中充滿著深沉而自然的厚重感,引人無限遐思,更是蠟畫獨到處!」

蠟畫曾是上世紀興盛一時的台灣外銷畫,未來究竟能留下怎樣的影響?為何當年的民間藝術吸引無數西方人千里尋寶?為何有瑞典人找尋石青蠟畫多年?為何有藏家遠自杜拜找到台北進了石青畫室,把畫家高高抱起說:「我太崇拜你了!」所有答案,女兒石紫決心一一找到,別讓蠟畫絕版、被遺忘在時光隧道中。