座落在家鄉南興街底的「昭平宮」建廟已有百年歷史,是一座奉祀大成至聖孔子為主座,武聖關聖帝君為陪座的文武廟,以前名為「育化堂」。到一九五四年廟宇擴建才將文武二聖分開奉祀,前殿為大成殿主祀至聖先師孔子,配祀七十二賢人,於一九五九年慎重舉辦「孔子廟」鎮座典禮。圖/林耀堂

座落在家鄉南興街底的「昭平宮」建廟已有百年歷史,是一座奉祀大成至聖孔子為主座,武聖關聖帝君為陪座的文武廟,以前名為「育化堂」。到一九五四年廟宇擴建才將文武二聖分開奉祀,前殿為大成殿主祀至聖先師孔子,配祀七十二賢人,於一九五九年慎重舉辦「孔子廟」鎮座典禮。圖/林耀堂

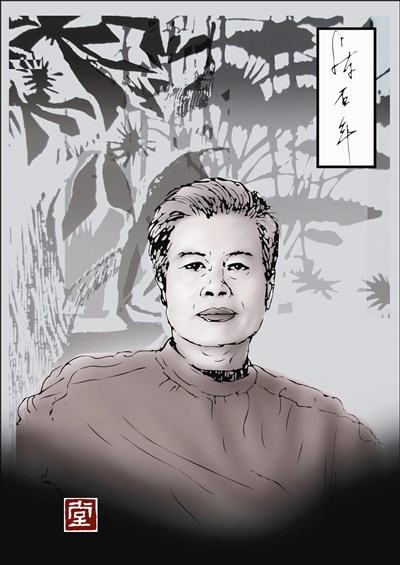

文與圖/林耀堂

座落在家鄉南興街底的「昭平宮」建廟已有百年歷史,是一座奉祀大成至聖孔子為主座,武聖關聖帝君為陪座的文武廟,以前名為「育化堂」。到一九五四年廟宇擴建才將文武二聖分開奉祀,前殿為大成殿主祀至聖先師孔子,配祀七十二賢人,於一九五九年慎重舉辦「孔子廟」鎮座典禮。

多年來孔子廟的祭祀主座上都是供奉著牌位,直到二○一二年才經過廟方決議要塑孔子金身來奉祀。初期考慮要採用中國大陸藝師的木刻來雕金身,經詳詢價位約在五、六百萬台幣,選擇木料也必須出動大批委員到現場考查,再加上選好木材也需要兩年時間等待木料完全乾燥,這些重重困難讓工作遲遲無法展開。

大陸藝師的要求條件還包含「不能過問造型」,也就是他要怎麼雕就怎麼雕,讓廟董事會傷透腦筋,為了這些事,副董事長林得才往訪了在地的雕塑家陳石年。

陳石年是正科班「台灣藝術大學雕塑系」畢業的雕塑家,原籍雲林虎尾的他念大學時有次應同學之邀,到埔里參觀「作醮」的熱鬧,那是他第一次走到這個山城。

陳石年說:「車過雙冬,我就覺得怎麼有這麼美麗的地方。」大學畢業後他曾經在花蓮的大理石工廠工作一段時間,後來考進了位於草屯的「台灣手工藝研究所」擔任設計組組長,也因地利之便移居埔里。

曾經擔任「台灣省政府雕塑景觀示範開發總策畫」的陳石年,因為岳父長年在埔里孔子廟服務的關係,更是義不容辭的鼎力相助,最後他以不到大陸藝師開價的三分之一的價格簽約,接下了這份工作。

為了討論孔子像的造型,陳石年先塑造一尊四十五公分高的縮小版的塑像,耗時一年的時間裡,廟裡也有多次的討論,董事長黃冠雲更是經常的來探視,並且收集了一百多張各類孔子塑像的圖片,提供給陳石年作參考。

光是臉貌和手姿都經過三次修改,最後手姿是以「孔子見老子」互相作揖為禮的手勢定案;頭冠也在戴帽與綸巾討論參詳多次,才決定綸巾的造型。

等縮小版的塑像已定案之後,陳石年開始製作一百五十三公分高的等身坐像。歷時一年的時光,塑像方才完成翻銅和鎏金的手續。

二○一三年十二月二十九日這天將塑像安座的時刻,我也碰巧到孔廟參拜,當包裝的塑膠墊褪下,金光閃閃的孔子像好似從祭台上冉冉升起,肅穆光華的孔子金身照耀四周。

陳石年完成的孔子金身塑像,在他諸多的創作中應該是最有意義的一件了;而埔里的孔子廟,也成為全台灣第一座有金身塑像的孔子廟。