排行老五的白心農,目前休學在布農部落養羊,儘管一開始他對休學很反彈,如今卻樂在其中。 圖/李蕙君

排行老五的白心農,目前休學在布農部落養羊,儘管一開始他對休學很反彈,如今卻樂在其中。 圖/李蕙君 排行老五的白心農,目前休學在布農部落養羊,儘管一開始他對休學很反彈,如今卻樂在其中。 圖/李蕙君

排行老五的白心農,目前休學在布農部落養羊,儘管一開始他對休學很反彈,如今卻樂在其中。 圖/李蕙君

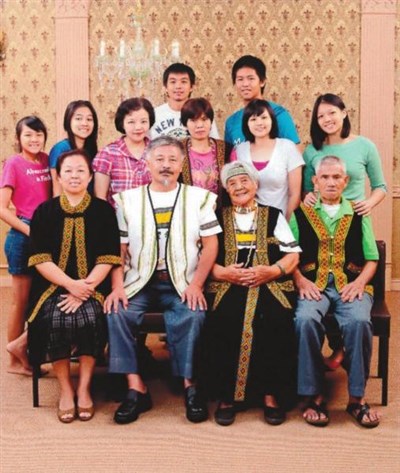

【本報台東訊】「多走一里路、多付出一點,在一貫化、一直線『灌漿』的教育體制下,才有自己的思考、找得到方向。」台東布農文教基金會創辦人白光勝牧師,堅持「孩子一定要吃過苦」!他養育六名子女,要求他們讀大學前要休學兩次共兩年,休學期間在部落做基本勞動,餐廳端盤子、養羊、開墾農地等。

出身台東縣延平鄉的布農族牧師白光勝創辦布農文教基金會、布農部落園區,長年來協助及關懷部落學子與弱勢。他說,多年的服務令他對教育有感:「農業社會不再,有的家庭雖然窮,但孩子未必有勞苦的機會。」

他自小罹患小兒麻痺,回想父母對他的教養卻是「一視同仁」,兄弟姐妹上山做農務,他也要跟著做,造就他堅強的意志,即使後來求學及就業過程處處挫折,卻從未被打倒。養育子女後,他回想父母的教育法及現在富足社會給孩子的負面影響,「我要我的孩子吃苦,學會對自己負責」。

白光勝要求子女在國中畢業、高中畢業都要休學一年,這段期間在布農部落園區打工賺取學費並為族人付出,工作內容必須是最基本的勞動,包括農場種菜澆水、牧場養牛羊、餐廳端盤擦桌、櫃檯接待、舞台表演等。

白光勝第一個孩子布農已大學畢業、就讀大學的老二玲屋、神學院的老三愛農都已完成兩階段休學;就讀高中的雨農休學過一年、幼子雨農國中畢業目前正在休學中,國二的幼女禧農尚未休學。

「布農國中表現很好,考上高中,他知道自己的休學任務,就去辦休學,國中老師對我很不諒解。」白光勝笑說,當年他這判逆的休學教育法曾令孩子的學校老師不滿,還有家長看不下去,「後來他們都對我點頭」。

原來布農讀高一時與這名老師重逢,他休學一年以來勤學勞動技術外,也抽空學外文、充實家鄉文化及社會議題認知等,對談十足成熟,令他的老師震驚不已,對白光勝肯定地說:「他的生命態度及價值觀比一般高中生更正向。」

一名孩子就讀大學的母親看見雨農在餐廳負責四十桌餐宴秩序、布農開怪手在墾地,工作得心應手、待人彬彬有禮,忍不住問:「我的孩子連碗都不會洗,我都還得端飯進房給他吃,怎麼差這麼多?」

「父母把孩子該做的、要做的都做了!」白光勝感慨,孩子一開始做事做不好是必然,還是要讓他做,即使是簡單的洗碗,過程中他會思考洗潔順序、方式,有助組織能力,但現代父母擔憂太多,把孩子的機會搶走了,孩子也不懂父母苦心,遇挫折甚至鬧自殺。

他強調,他要孩子休學勞動並非不重視課業,但在勞動中學到對的人生態度、處事方法、生命目標,想讀書的孩子就會自己讀,更何況自己賺學費是負責任的態度,更珍惜求學機會。