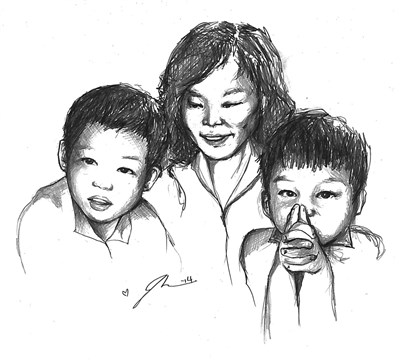

此圖由吳季剛手繪。左一為吳季剛兒時影像,右一為哥哥吳季衡,中間為他們的母親,即本文作者陳美雲。圖/天下文化提供

此圖由吳季剛手繪。左一為吳季剛兒時影像,右一為哥哥吳季衡,中間為他們的母親,即本文作者陳美雲。圖/天下文化提供 左一為吳季剛,右一為哥哥吳季衡,中間為母親陳美雲。

攝影/林育緯

左一為吳季剛,右一為哥哥吳季衡,中間為母親陳美雲。

攝影/林育緯

作者簡介陳美雲國際知名服裝設計師吳季剛的母親。畢業於台南科技大學家政系,中華企經學會高階管理MINIEMBA。現任聖思股份有限公司董事長、品鮮璞食股份有限公司食藝總監。

文/陳美雲

同一對父母、同一個屋簷下長大的手足,個性常是截然不同,很多心理學研究也指出類似結論。從K e v i n(吳季衡)、J a s o n(吳季剛)兩兄弟身上,我很早就印證這件事,到了幼稚園階段,我更觀察出兩個孩子不同的人格特質。

老大K e v i n念的是中規中矩的幼稚園,園內有人工草皮,每天整齊的出門,乾淨的回家,一進去就學寫字、讀書,所以他寫了一手好字。J a s o n與哥哥相差兩歲三個月。三歲半時,他發現哥哥可以去上學,也吵著要去。我告訴他年紀太小,要再等一年,他竟回我:「媽媽,妳好不公平,給哥哥念書,不給我念!」

我跟先生討論後,覺得讓他上學亦無不可,於是,帶他去參觀哥哥讀的幼稚園,看完後,他皺著眉說不喜歡這個學校。

我原先打算讓兩人讀同一所幼稚園,方便接送。

「為什麼不喜歡?」我問他。「這個學校不好玩!」他搖搖頭。說實話,我也不知道他的「不好玩」是什麼意思,可能是哥哥的學校要穿得乾乾淨淨、整整齊齊,他不喜歡吧!

正當我煩惱著要為他選讀哪所幼稚園時,有位朋友告訴我,汐止有一家新的森林幼稚園,建議我帶孩子去看看,當時的校長李萍是台灣人本教育的代表人物,主張「以啟發取代訓練,以對話取代講授」的教育方式。

我直覺這是適合J a s o n的學校,應該不會讓他覺得「不好玩」。我帶他去晃一下,他馬上開心的跟我說:「哇!媽媽,我愛死了!我好喜歡這裡,我要上學。」

季剛巧手其來有自

這間幼稚園就像一座森林,可以讓孩子玩得不亦樂乎,裡頭每個孩子看起來都很開心。學校裡有雞、鴨、兔子、狗等小動物為伴,後頭的小山坡有掛在樹上的繩子鞦韆,孩子可以自由的盪來盪去。孩子在校園內穿著拖鞋玩樂,全身玩得髒兮兮也沒人會管,為此,我每天得幫J a s o n準備兩套衣服替換。

好玩的是,學校老師不教寫字,而是「剪」字。例如,今天要學「大」這個字,老師會發一篇短文,學生只要把文章內的五個「大」字剪出來,功課就算做完。開學發的簽到本更具創意,是用小手沾印泥,直接蓋在本子上;回家的聯絡本也不要學生寫名字,頭髮剪一搓貼上去就好。每天就這樣剪來剪去,我有時在想,J a s o n現在手這麼巧,這麼會剪東西,可能就是那時訓練起來的吧。

搞定J a s o n的學校後,我動了另一個念頭,既然弟弟不想去念哥哥的學校,那哥哥可以反過來去讀弟弟的學校啊!

於是,我帶K e v i n去看森林幼稚園,試圖製造兩兄弟同校的機會。

「他們的廁所好髒,大家玩完後,鞋子踩進來都是泥土。」K e v i n一看,覺得很不習慣,也不喜歡。既然兩人都不喜歡彼此的學校,我也不勉強其中一位配合,決定讓他們各自就讀喜歡的幼稚園。

常有人問我,自由開放跟傳統的教育方式,哪一個比較好?和孩子一起走過三十年,我只有接受他們確實不同,且用同一套方法是行不通的。我的心得是,每個孩子有不同個性,應該適性選擇,只要學習環境、教法適合這個孩子的個性,就是好的。

把一個很有想法的孩子放在很呆板的教育裡,他不會快樂,也達不到加分的學習成效;反之,把一個中規中矩的孩子放到開放思考的學習環境,他可能會無所適從,不見得能學得更好。既然如此,何不讓他們各自就讀最符合興趣的學校?(摘自《愛,讓孩子做自己:我這樣教出季衡與季剛》,天下文化出版)