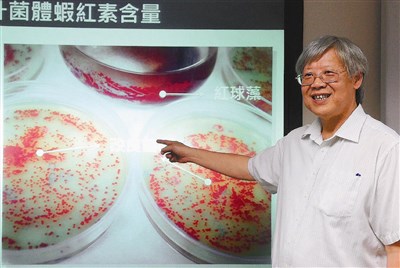

清大生物科技研究所教授黎耀基的團隊,運用基因工程改良本土菌種,生產濃度高達百分之七十的天然蝦紅素,技術獨步全球。 圖/劉盈慧

清大生物科技研究所教授黎耀基的團隊,運用基因工程改良本土菌種,生產濃度高達百分之七十的天然蝦紅素,技術獨步全球。 圖/劉盈慧

【本報台北訊】清大生物科技研究所教授黎耀基的團隊,在國科會產學合作計畫中,運用基因工程改良本土菌種,生產濃度高達七成的天然蝦紅素,技術獨步全球,可望發展成創新的生技藥物或美容產品。

黎耀基表示,蝦紅素是一種橘紅色的類胡蘿蔔素,它具有抗氧化與生理活性,能有效抗癌、抗糖尿病,對心血管、腸胃、肝臟等器官有保護作用。人工蝦紅素由化學合成,常用於農魚業飼料,吃下蝦紅素的雞、鴨,其蛋黃更加橘紅;天然蝦紅色多從藻類或酵母中生產,加入美容產品可增加抗皺、抗UV的特性。

「市面上的蝦紅素濃度只有百分之十,為了突破技術上的限制,團隊上山下海找了近千種菌株來試」,黎耀基說,七年前團隊開始在溪邊、河口等環境中搜集菌株,今年才找到能大量生產高品質天然蝦紅素的本土菌株。

黎耀基表示,蝦紅素的抗氧化程度是兒茶素的五百五十倍、維他命C的六千倍,依國外市場研究報告指出,用於保健品與藥品的成長率每年更高達三成。

團隊下周將與工研院生醫中心商議研發蝦紅素美容商品,終極目標是提煉出台灣特有的藥品級蝦紅素。