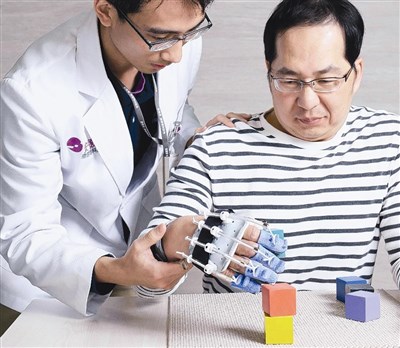

顏先生(右)經過訓練後,右手漸漸恢復抓握能力,可拿取積木。圖/曾清祥醫師提供

顏先生(右)經過訓練後,右手漸漸恢復抓握能力,可拿取積木。圖/曾清祥醫師提供

【本報台北訊】不少中風患者雖可以恢復走路,但手常不聽使喚,無法拿杯子、筷子,甚至得改用另一隻手。復健科醫師替患者量「手」打造輔具,穿戴後可以幫助手指功能的復健。

四十五歲的顏先生,四年半前因為血壓過高而中風,雖然中風後很積極參加大小醫院的復健,但右手卻無法突破自主抓取的動作,回到職場擔任行政工作的他,只能改用左手按電腦鍵盤。

近來他參與「動態機能輔助手」的訓練,經過連續十天、每天一小時半的訓練後,右手可以拿取、放下積木,手指頭終於可以伸直,平放於桌面。

開業復健科醫師曾清祥表示,中風患者常會造成一側肢體無力,後續多半可以恢復行走能力,但是手部精細動作要隨心所欲,通常較困難,控制手部抓握功能的大拇指,常會彎曲、無法伸直,無法抓、放物體,造成不便。

傳統的輔具「副木」雖有預防關節變形等效果,但手腕不能彎曲,目前開發的「動態機能輔助手」,利用可塑性高的塑膠醫材,可依據手指形狀客製,患者能自行穿戴。「動態機能輔助手」上有彈性繩,利用彈性繩的阻力,可訓練手指屈、伸,取物時可結合手腕彎曲、上翹等正確的姿勢,並隨著進步情形調整輔具。

曾清祥說,這項輔具已陸續幫十名患者找回「手感」,正申請專利中。中風患者在急性治療後,一定要把握六個月內黃金復健期,積極恢復手部功能。