編按——

這一系列照片攝影者基督教長老會牧師薛培德(Barry L. Schuttler),曾參與基督教國際救濟會在台灣的賑濟活動,兩年間與同仁上山下海,走遍窮鄉僻壤,因個人愛好攝影,用相機拍下所見所聞,尤其關注台灣基層百姓的工作和生活。

大約五年前,年邁的薛牧師逝世於美國家鄉,當年拍攝的底片流入了當地文物市場,幾經周折,這批三千多張珍貴的照片,由甫獲星雲真善美新聞傳播獎貢獻獎的徐宗懋先生收存。

本版即日起將一系列刊登,相信這些優質的歷史影像,能喚起許多人的童年往事與舊日情懷。

在子女眾多的貧困年代,母親雙肩上壓著不可承受之重。當薛培德牧師觀看台灣的土地和人物時,台灣母親的各種形象:揹著孩子的、辛苦勞動的、沉默的、微笑的……吸引著他的目光,自然而然地成為他獵影的對象。

或許薛培德牧師並沒有刻意以「母親」為主題進行攝影創作,只是極其自然地在所有角落裡看見母親含辛茹苦的身影,並不自主地按下快門。

母性是人性至高的表現,是一切愛的原點,如同初春的陽光灑在冰雪上,帶來溫暖、生機,以及改變天地的力量。儘管薛牧師相機裡的母親形象有著人類共享的情感,然而對於生活在台灣這塊土地的人們而言,母親的背後還代表了那個年代艱困持家的深刻記憶。

沒有家用電器:

母親只能依靠自己的雙手。她是全家第一個起床的人,一生不知道「貪睡」是何意思?

天方露白,就忙著起身燒火煮稀飯;接著到蓄水槽或溪邊洗成堆的衣服,反覆搓揉浸水的衣服,手掌變粗、手臂和腰部酸痛,直到全身麻痺;然後,提著菜籃到市場買菜,幾毛幾錢地精打細算,不厭其煩地講價;回到家再煮午餐、燒開水、打掃、縫衣服、煮晚餐,在黑夜降臨時,呼喊仍在外頭玩耍的孩子們回家吃飯……

沒有足夠的家用:

母親必須幫忙照顧丈夫家裡的生意,哪怕是挑東西的粗活,或在夜市擺小吃和水果攤。

如果家裡沒自己的買賣,就到工廠做縫紉工,即使孩子出生才幾個月,也得自己揹著,沒有育嬰假、沒有特別津貼,只有賣命工作。

沒有教育背景:

孩子們放學回家,母親催著孩子們做功課。當孩子們得意地展示從學校帶回家的獎狀,或拿出成績單得意說:「我考了一百分噢!」母親臉上立刻綻放如蓮花般笑容;如果孩子們成績單上的數字不好,甚至偷藏著成績單,或假造家長的簽名。母親發現後會氣到掉眼淚,拿起棍子打孩子,邊打邊哭,哭完後,開始想怎樣從窘迫的家用中再擠出一些錢來,讓孩子去補習。母親沒有教育背景,沒有能力自己教功課,只能拎著禮物登門請老師多幫忙。

孩子參加聯考的那一天,母親準備了草蓆、小椅子、扇子、麵包、橘子、開水,以及那句反覆的問話:「考得怎麼樣?」孩子最後考上或落榜,母親的欣喜和失望甚至超過孩子,因為她多麼希望孩子獲得她不曾擁有的……

有時候,我們會很驚訝那時代的母親怎能熬過如此艱苦的日子?但她們真的熬過了。當她們的皮膚變粗、皺紋變深、容貌變老、行動變得遲緩時,成千上萬的兒女已長大成人,成為社會的中堅。

回首自己童年時,母親堅毅的身影永遠映在腦海裡,永遠帶來溫暖、關愛和力量。

非常感謝薛培德牧師當年獨具慧眼,記錄了那一代台灣母親的形象,不僅反映早年母親們的生命歷程,更喚醒了每一個人內心中的感念之情。

阿嬤終身勞動

一名揹著孫子的阿嬤。

由於兒女眾多,有時從事勞動的母親必須將幼兒交給阿嬤照顧,許多孩子成長過程中,與阿嬤關係親密。阿嬤終身勞動,滿面風霜,既是母親,更是母親的母親。

郊外放牛的阿嬤

放牛是農務中較少勞動的工作,一般交由兒童去做。男童女童皆要放牛。

阿嬤小時候放過牛,成年後下田耕作,生兒育女,年老是照顧孫兒,甚至又回到放牛的差事。生命如此周而復始,生生不息。

陪母親洗衣服

小女孩爬進水槽裡,幫忙媽媽清理水槽內部。兒童有親水的天性,幫忙媽媽洗衣是一件很開心

的事。

水槽上放置的幾件擠乾的衣服裡,有著母親的許多辛勞。

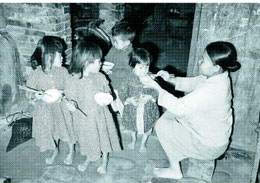

一個媽媽四個孩子

母親餵食著小女兒。四個孩子吃飯,其中一個小男孩、一對雙胞胎女孩夠大,可以自己吃。 只有最小的女孩還不會用碗筷,需要餵食。雙胞胎女孩回頭看她,形成溫馨的畫面。

只有最小的女孩還不會用碗筷,需要餵食。雙胞胎女孩回頭看她,形成溫馨的畫面。

自家的絲瓜園裡

年輕的原住民母親抱著孩子,站在自家的絲瓜園裡,母親和孩子眉清目秀的模樣,引人注目。