二次世界大戰最悲慘的故事之一,恐怕就是希特勒屠殺了難以計數的猶太人。在著名小說《安妮日記》裡,或是著名電影《辛德勒名單》裡,描繪了當時猶太人命懸一線的遭遇。凡是猶太人都被造冊管理,出門規定必須掛上臂章;住家也被塗上了腥紅標誌。這意味著,隨時隨地,他們都可能被納粹逮捕,裝上大卡車,運往猶太人集中營。

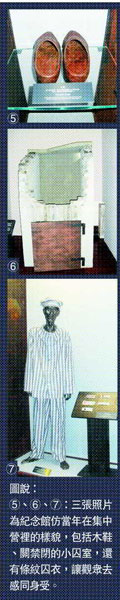

到了集中營,更是家庭骨肉拆散,或早或晚,各自送進毒氣室。他們心臟停止的那一秒,甚至不知親人的下落,也無法告別……

就在風聲鶴唳、朝不保夕的日子裡,猶太人用盡一切辦法活下去。逃走!是他們共同的希望。雖然當時美國也接納猶太難民,但配額十分有限,若按號碼排隊,非三、五年難以入境,但是他們何來三、五年可以等待?

此時竟然有一個地方,不需要旅行許可;不需要入境簽證,無條件接納歐洲的猶太人,那就是日本軍隊占領下的上海。

從一九三三年到一九四五年間,前後約有一萬八千個歐洲猶太人,大部分來自德國,以難民身分,在上海落戶。三分之二住在上海黃浦江邊的虹口區(日本租界),其餘分散在英國與法國租界。

其實,早在鴉片戰爭戰敗、大清王朝簽下五口通商的「南京條約」之後,英國的猶太人已經聞到中國這個古老帝國所蘊含的商機,他們在這裡開設洋行,從事貿易,因而獲致巨大財富。最有名的猶太富商就是沙遜,他建造的沙遜大廈也就是今天黃埔江邊的和平飯店,夾帶著傳奇成分,名氣遠播,想要入住和平飯店,必須兩年前預定。

當歐洲的猶太同胞每個人身上只允許帶十馬克,千里跋涉倉皇逃到上海,這些富有的猶太人伸出了援手,但由於人數眾多,生活仍然十分艱苦。據當時猶太人寫的書信記載,四十個人擠在一個房間;十個人共用一個臉盆;早上只能分配到一杯茶和一塊麵包。

這個時候,同樣是被壓迫的民族,中國人展現出民胞物與的精神,他們騰出一部分自己的住房給猶太難民住;在猶太人醫院還沒有建成之前,中國醫院搶救了不少猶太人的性命。大部分的德國猶太人不會英語,上海人也不會,他們漸漸發展出一種「洋涇」英語,作為相互溝通的語言。今天老一輩的上海人還記得一句兩句。

來到上海之後,衡度形勢,聰明的猶太人知道難民營非久居之地,開始設法尋找出路。有些人開起小店,賣家鄉口味的麵包或是醃製的紅甜菜等雜貨;有些人開了裁縫店或理髮店。還有人創立了猶太人的報紙,印刷猶太人讀的書。更有一些藝術家組成了樂隊,在租界區的俱樂部酒吧表演。當然,女性淪落為酒女舞女,男性變成投機犯罪分子的也司空見慣。

一度,他們居住的地區街道完全仿造故鄉,兩邊的商店都是猶太人開的,八成顧客也都是同胞。在中國的土地上,他們建立了自己的領地,被稱為「小維也納」。

在上海避難期間,猶太人開辦了自己的學校,也誕生了一些猶太戰爭寶寶。在半個世紀後拍攝的紀錄片中,他們接受訪問,對於兒童時代在上海生活的片段仍有記憶。近年來也有一些人回到上海來尋覓幼年居住過的房子,以及就讀過的學校。

一九四五年二次世界大戰結束,這些猶太人再度收拾行囊,離開上海。有的經過香港去了澳洲;有的到美國與親人相聚;有的則回到頹敗的歐洲重建家園。

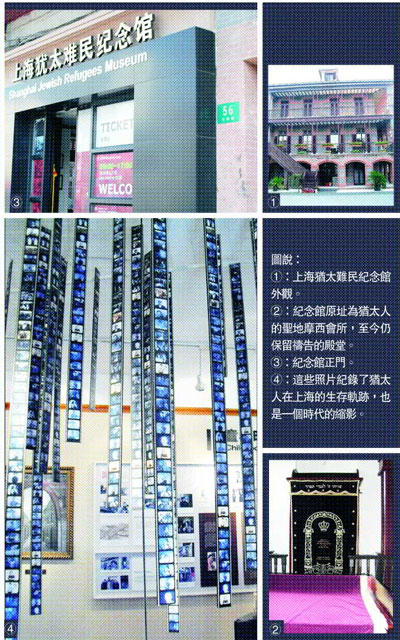

如今,坐落在北外灘的上海猶太難民紀念館紀錄了這一段歷史。紀念館原址為猶太人的精神聖地摩西會堂,裡面保留了猶太人在上海遺留的文物生活用品,還有以色列總理到訪時,留言感謝上海人民幫助猶太人度過難關的義氣。

在一個溫度很低卻有陽光的日子,我來到這座紀念館,鮮有遊客,略為淒清。看著一張張照片、一段段解說,我不想去追究希特勒為何如此偏執殘忍,只遙想當年本身飽受戰禍的中國老百姓,發揮了無緣大慈、同體大悲的精神,幫助了猶太難民度過生死劫。泱泱大國的子民啊,我為你們驕傲!