廣修供養,廣結善緣。

廣修供養,廣結善緣。

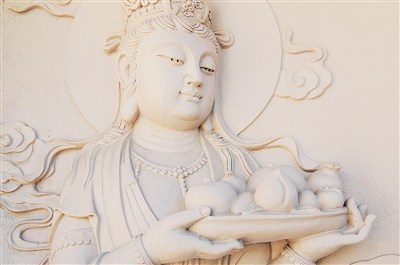

普賢菩薩是華嚴三聖之一,是有名的大願王。普賢菩薩是大乘佛教行願的象徵,也是菩薩道的典範,歷來佛弟子也以普賢十大願為修行的目標。

普賢,又譯「遍吉」,梵名叫「三曼多跋陀羅」。普,化無不周;賢,鄰極亞聖。菩薩悲願,廣度眾生,所以說「化無不周」;普賢菩薩的道行,已非常接近佛,所以說「鄰極亞聖」。《大日經疏》云:「普賢菩薩者,普是遍一切處,賢是最妙善義,謂菩提心所起願行,遍一切處,純一妙善,備具眾德。」

一般文殊、普賢常是並稱的,文殊騎金毛獅子,普賢乘六牙白象;文殊表示智、慧、證三德,而普賢則顯示理、定、行三德,合為解行並重。《華嚴經》「入法界品」提到,善財童子受文殊菩薩智慧啟發,參訪五十三位善知識而悟道,第五十三位就是「普賢菩薩」,可見聽經聞法之後,必須要有「起而行」的執行力,才能圓滿生命。

普賢菩薩在因地修行時,發下十大願行,做為修行法門,期能圓滿佛果,普賢十大願可作為現代人修行的方法。內容如下:

一者、禮敬諸佛:是人格的尊重。一切眾生皆有佛性,禮敬諸佛,就是尊重一切眾生的人格,如常不輕菩薩云:「我不敢輕視汝等,汝等皆當作佛。」

二者、稱讚如來:是語言的布施。布施財物、公理、正義、佛法,都有難度,唯有語言的布施,容易做到。佛陀在因地修行時,就是修習讚歎法門,所以比彌勒菩薩提早成佛。可見說好話,布施善言的重要。

三者、廣修供養:是結緣的實踐。就是居住在極樂國土的大眾,也要每天晨起「各以衣盛眾妙華,供養他方十萬億佛」,可見供養結緣在修學佛法過程中的重要性。

四者、懺悔業障:是生活的反省。眾生在日常生活裏,身、口、意三業經常造下難以彌補的過失,如佛世時,造下五逆重罪的提婆達多,最後也經由懺悔而得救。所以,生活中的反省懺悔非常重要。

五者、隨喜功德:是心意的淨化。學佛要修學播種,以期將來的福田有所收成,但是聚集功德一定要有歡喜清淨的發心,就是一點心意,也可以隨手、隨口、隨心功德。

六者、請轉法輪:是真理的傳播。佛法是救世的舟航,因此,必須常轉法輪,利益眾生。當初佛陀接受須達長者的邀請,到舍衛城說法,所以佛法才能弘揚五印度。

七者、請佛住世:是聖賢的禮遇。當初佛陀證悟的時候,因自覺所證悟的緣起真理,世人必不能信解,而欲進入涅槃。後因梵天王之勸請,佛陀悲愍眾生,開始說法,示教利喜,眾生才得見真理之光。

八者、常隨佛學:是智者的追隨。所謂「近朱者赤,近墨者黑」。十大弟子以及一千二百五十位大比丘,都是佛陀的常隨眾,由於經常跟隨佛陀左右,所以速證聖果。

九者、恒順眾生:是民意的重視。佛陀行事非常民主,普賢菩薩、須達拏太子能領會佛意,重視大眾的意見,不逆人意,皆是恒順眾生的精神表現。

十者、普皆回向:是法界的融和。法界要達到融和的境界,必須要「回自向他」、「回事向理」、「回因向果」,轉垢穢為清淨,轉惡世為善法,轉邪見為正道,轉生滅為寂滅。能到達法界融和的世界,普賢菩薩的大願也就圓滿了。

普賢菩薩是大乘佛教行願的象徵,是實踐菩薩道的行為典範,以普賢的行願加上文殊的智慧,就是行願和理論的結合,如此則能究竟圓滿大乘佛道。

(本文參考星雲大師所著《僧事百講.第五冊普賢管理》、《佛光教科書.菩薩行證》)