依季節流轉滿足不同需求的山林生物,共築完整平衡的生態系。

圖/新華社非報系

依季節流轉滿足不同需求的山林生物,共築完整平衡的生態系。

圖/新華社非報系

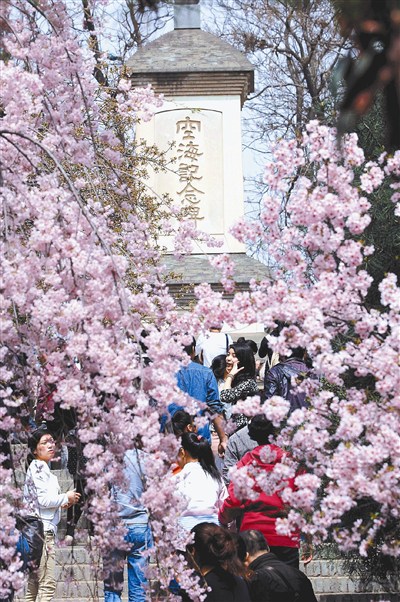

【記者李祖翔台北報導】日前新北市長朱立倫表示,市府已選出三個櫻花樹品種,在不同海拔種植,既能解決交通壅塞等問題,還能延長賞櫻花期,符合賞花客與帶動觀光的需求,此做法是否會破壞生態,民眾的看法不一,普遍認為不一定會破壞生態,卻對「政府決策」有意見,反映應回歸交通與賞花秩序等問題作檢討。

未必破壞生態 加強交通才能治本

環保基金會企畫Camille說,驟聞要疏散賞花人潮而擴大賞花範圍、種萬株櫻花這件事時,當下認為政府是不是腦袋壞掉了?「我不覺得會破壞生態,若要種一定會有考量,只是種植的行為本末倒置!不過這已是台灣固有的習性了,很愛一窩瘋的做同一件事,然後很快退燒,就像蛋塔和甜甜圈一樣,突然開了很多間,沒多久就不了了之。」

Camille以淺碟文化來形容現在的台灣──指速食、經不起考驗、缺乏深度與專業、不求甚解、只會趕流行、盲目從眾卻沒有特色的文化──對於賞花的交通問題,應加強管制或在花季前加強交通宣導,對不遵守管制者該祭以重罰,問題才會被解決。

政府應有遠見 不該盲目順應民意

企業會計員何珮華說:「我覺得廣種櫻花的想法很瞎,如果明年換一堆人擠去看海芋,是不是後年政府就要改種海芋?還是得檢討交通部分,再想其他配套措施吧!」對於新北市的規畫,感覺政府是跟在民意後頭做事,而不是有遠見的帶領人民,對朱立倫的感觀和支持度稍微下滑。

政治系學生詹惠雯認為,交通控管的問題,不應變成增植櫻花,三品種在不同處種植,豈非讓一處擁擠的人潮,變為三處或者更多?然後為解決多處壅擠,政府就要宣布每家每戶都種櫻花?

回到源頭 媒體和賞花客自覺

傳統市場工作者Polly的觀點與詹惠雯相似,她說:「過年時不是去哪裡都會很擠嗎?並不會因為有人要去拜拜、去百貨公司逛街、KTV唱歌或打保齡球而分散人潮,賞花同樣如此。」但她認為造成壅擠的現象,與「媒體報導習性」和「國人不懂將心比心」有關。

她解釋,只要媒體報導的地方,群眾就會一窩蜂湧入,假若媒體自覺,採用廣泛且多面向報導,群眾就不會聚焦同一處而造成交通壅塞。此外,台灣文化習性要變!當賞花客因為壅塞而抱怨時,若能多替他人著想,將心比心、遵守秩序,就能化解寸步難行的現狀。