你若曾見過攝影人胡福財,早期穿梭新聞現場,為了捕捉一個完美鏡頭,任憑蓬亂頭髮披蓋住眼,全神灌注,調校燈光或高舉鏡頭;或是私下言談、文字之間,不經意流露理性,卻又抒情的詩人筆觸;你或許會感覺,如今離開了新聞攝影,轉投入網路媒體設計的胡福財,看起來似乎脫去了青年藝術家的不羈外表,但一開口,你仍會訝異他對生命更顯得從容自在、深刻沉穩;談起攝影,亦如是。

馬來西亞僑生身分來台的胡福財,在就讀政大新聞系期間,一堂新聞攝影課程上,受到老師張煦華的注目和鼓勵,大三便獲「陳香梅新聞獎」,並因此進入了《中國時報》。胡福財說,當學生時較窮,初次接觸攝影,買不起器材,所有相機鏡頭都是向同學商借的;進入報社,選擇攝影,而非當初同樣喜愛的文字,僅是很單純心想,或可以因此有公家免費提供的設備,沒想到就此開啟了往後與影像的長久關係。

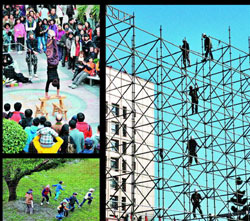

即使選擇手持相機和鏡頭,詩和影像,一直是胡福財生活和創作中,最重要的兩個軸心。加上長時期參與藝文人物和現場的紀錄,近距離觀察作家、畫家、劇場工作者等,並於一九八六年舉辦了《藝術目擊》為名的攝影展,更加深他省思,攝影的紀實性和詩學之間的關係。他曾經說過,「攝影是壓扁的現實,而詩則是扭曲的現實」,如何讓影像介乎真實反映和主觀創作兩者之間,成為攝影與詩本質上的張力,也成為創作者孜孜探究的問題。如此,一九八八年的《城市舞台》,或呈現了第一階段的成果,在寫實和表現主義之間,試圖取得平衡的距離。

對胡福財而言,二○一一年的《人在人間》無疑是《城市舞台》系列的延續與深入,他仍然思考著:「如何捕捉現實中那不可預期性,唯有當刻當下,才會發生的虛實光影,及其賦予觀景窗背後那一目光的意義和心靈共鳴。」但就像他的人一樣,隨時間的積累沉澱,早期因新聞專業而突出的影像的事件性、渲染力,已經轉化為更「永恆」、深沉,又或許更顯平實質樸的美學表現。胡福財說:「現在比較是『見山不是山』的階段了。」此外,一直追求以詩的內涵,攝影的技藝,框住、保存世界的餘溫;我們或也能從早期大量的黑白影像,進入到彩色的過程中,感受到那一股溫暖。

在兩種現實之間,對胡福財來說,不僅是從生活的「第一現實」到攝影「第二現實」之間的擺盪,更是從攝影人到詩人之間的擺盪;如何在影像紀實的不涉入原則,與創作者主觀感受的「局部格放」之間,取得最好的鏡位,使現實素材擁有新的意義,是「攝影詩人」胡福財從早期的字行間迄今,持續在思索的問題。

「當一般人情不自禁地宣洩自己的愛憎時,一個藝術家往往能夠將生活轉化為符號象徵,使之跨越短暫的官能反應。」這一段寫於二十年前的手札,對「永恆」、對人之「謎」的好奇,或就是牽引著,像是胡福財這樣的創作者,走向如同紀實攝影大師布列松(Henri Cartier-Bresson)一般,再現兩種現實之間的眼和心。