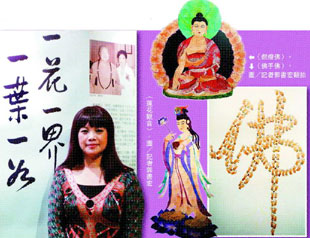

圖/記者郭書宏翻拍

【記者郭書宏專題報導】片片的玫瑰花瓣,經慧心巧手化成令人讚歎的〈觀音心經〉押花傑作;數以百計的乾燥花材,拼貼成了佛菩薩的衣裳、瓔珞、彩帶、頭冠…,法相華麗多彩,又不失聖潔莊嚴;這些正於佛光緣美術館台北館展出的押花作品,全是出於藝術家蕭珊珊之手。

一般民眾聽聞「押花」一詞,隨即會聯想到枯萎、褪色的花朵,但蕭珊珊的押花卻以清新鮮活的生命形式,婉約地拼出佛菩薩的身體,或是點綴其間的鬢邊及衣裙的飄帶,不僅延續了花的生命,也形塑了諸佛菩薩素淨華貴的莊嚴之美。

感悟生命短暫

押花顯生命力

原本學插花的蕭珊珊,因有感花開、花謝的生命短暫,愛花且惜花的她,思索著要如何留住花顏的永恆?於是她在二○○○年轉投入押花藝術,開始研習乾燥花與押花藝術創作的技術,試圖永恆留住花的美麗。

學習押花的過程中,家住台中的蕭珊珊,特地北上向押花館學了三年的押花技巧,且考取日本押花講師的最高資格;不過,蕭珊珊並不以此為滿,望著鋪天蓋地、畫面繁花似錦的押花作品,她認為充其量只是幅好看的圖畫,離藝術還有一大段距離。

隨後,蕭珊珊特地拜東海大學創意與藝術學院院長倪再沁為師,廣泛學習各種藝術理論,課暇之餘也不放過各美術館的藝術展覽,覽遍各種藝術精品。

她發現,押花不僅是手藝的呈現,更能夠彰顯神韻與生命力,當下蕭珊珊重拾剪刀與花材,決心傾全力將押花帶領至另一個境界。

「將可長期保存的押花,用以取代易凋謝的鮮花供養諸佛菩薩,該是怎樣的一番風景?」篤信佛教的蕭珊珊說,花與佛教有著深厚的因緣,在諸多佛經中都可以看到蓮華作為清淨、吉祥的象徵,於是她大膽做了押花界曾未有的創新嘗試,也就是以佛菩薩為創作題材。

伴佛號聲創作

作品栩栩如生

佛菩薩像繁複的造型,較一般押花作品複雜許多,蕭珊珊一開始以〈西藏密宗黑教登巴喜饒佛祖〉初試啼聲,首先要在千餘種花材中,選取適合該件作品的素材,再將摘取鮮豔未衰敗的花朵,予以乾燥處理,而後將薄如蟬翼的乾燥花瓣,悉心拼湊出樣式各異的圖騰,接續以真空技術保存,過程十分繁瑣。

除了技術上的困難,蕭珊珊也格外重視創作時的心境。為表達對諸佛菩薩的恭敬,她總習慣在創作時稱念佛號,不僅沉澱內心思緒,保持心無旁騖,虔心且專注地創作佛像,只為了想體現佛菩薩的莊嚴與慈悲。

無論是以密宗形象的〈三面八臂長壽尊聖佛母〉,或中國傳統〈燃燈佛〉,蕭珊珊用了許多粉色系花辦拼出佛菩薩的身體,尤其是花瓣中隱隱約約的淺紅色細線脈絡,原是花瓣中傳輸養分的花脈,透過她的巧手點綴,瞬時成為佛菩薩身體一縷一縷的血脈,宛如活生生地示現在眾人面前。

由於蕭珊珊的押花作品質地清新,除了是佛像押花的第一人外,亦勇於嘗試各種不同的新題材,諸如:中國神話臉譜、中國傳統水墨畫等,二○○四年起開始受邀至台中一中等地舉辦押花個展,二○○八年則在佛光緣美術館台中館舉辦「一花一世界」押花藝術個展,更於隔年舉行「一花一界‧一葉一如」的押花藝術世界巡迴展。

化剎那為永恆

真善美留世間

佛光山開山星雲大師在觀看蕭珊珊的押花作品後,特別在《一花一界‧一葉一如—蕭珊珊押花集》撰文推薦,指出她的作品中豐富的色彩、生動的神韻,流露出細膩而婉約的性格,甚至看到其創作時的「六度」精神。

「做押花時情緒一定要平靜且快樂,我正是希望透過作品,將這份寧靜與喜悅布施給大眾。」蕭珊珊說,將花草最美的一剎那化為永恆,是她覺得幸福的一件事,而她更期待觀者從她的作品中獲得淨化、啟示,將世間點綴得更真、更善、更美。