幫助弱勢 化解民瘼 勿有貧民窟觀念 應監督政府借鏡歐美 建立管理制度 不是唱衰

媒體報導,府院初步決定配合建國百年,明年將在大台北地區釋出千餘戶「只租不售」的社會住宅,供社會弱勢申請,內政部將在兩周內公布第一波「立即辦理」的三至四處地點。

台灣的高房價已讓許多人成為「屋奴」,甚至無立錐之地,社會新鮮人不但買不起,還因租金高而無法存錢,社會住宅政策拍板定案,等於是政府高層向人民宣告「你們的聲音,我聽到了」。

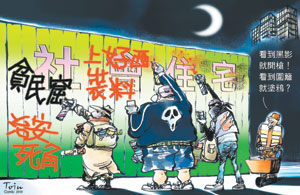

雖然地點尚未宣布,但有立委、市長候選人等政治人物反對設置在精華地段,理由除了是「上好西裝料,拿去做短褲」,也可能產生貧民窟效應,恐將衝擊治安與房價,先入為主的認為是「貧民窟」,甚至認為是選舉急就章。

這些不僅對政策不公平,為未來的居民貼標籤,也顯示社會仍認有「社會住宅」是貧民窟的錯誤觀念,看看歐美先進國家的社會住宅,約占總住宅的百分之十,難道這些國家有百分之十的貧民窟?

況且,社會住宅政策是解決弱勢的痛苦,即使政策順利執行,台灣也僅有百分之零點二的社會住宅,與歐美先進國家相去甚遠,理應急起直追,而非以「貧民窟」影響房價、治安為由排拒政策。

不過,歐美國家有完善的管理制度,台灣應記取國宅的前車之鑑,社會住宅不論設置何處,持有房屋、土地所有權的政府單位或民間經營業者,都必須建立妥善的管理制度,如建物與設施維護、居民生活規約等,都應該明定,並且確實執行。

因而,質疑的民代、政治人物應該要做的是,監督社會住宅是否有完善配套措施,除了維修管理,也應規畫交通、生活機能的營造,不能因政策快速推動,而思慮不周影響品質。

社會住宅政策勢在必行,第一批釋出的社會住宅,可顯示執行品質的良窳,必須詳加規畫,以成為示範社區,好讓唱衰社會住宅的人閉嘴。

樂仁(高雄市/文字工作者)