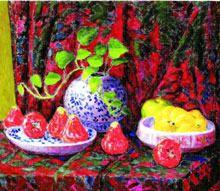

龍應台的《目送》中曾提到,在香港深圳,近幾年出現了一個奇人畫家,以摹傚梵谷的畫作聞名。在中外媒體推波助瀾下,整條荒村舊街開展出一股「梵谷」風潮,滿街都可見中國深圳的「梵谷」。龍應台向一位畫家買了一幅梵谷名作———〈星夜〉,那幅畫逼真得令人讚歎,無論色彩、結構抑或筆觸,無處不少。但當龍應台沉醉於這幅〈星夜〉所展現的生命情調的同時,卻也提出了一個問題:「用科學的方法鑑定,仿畫的人功夫確實好到完全逼真,好到任何人都看不出破綻來,但我是否能被這幅〈星夜〉感動呢?」

於課堂中,老師提到基因改造,這個議題無疑是二十一世紀的每位世界公民,所應深思熟慮與嚴肅面對的。生物科技的突破,讓人類擁有媲美上帝的「創生」能力。大量的基因改造充斥在我們日常生活的食衣住行,其影響力度之大,無與倫比。但潛藏在背後的各種可能後果,卻也無可預測。每一次基改的突破成果,如同春天裡突然從人行磚道破土而出的新綠嫩芽,令人詫異驚喜。從農業到醫學,凡與生命科技相關者,大多披上基因改造的外衣。而在包裹裝飾的基改物裡,其中的優利弊害,卻也是地球上每個公民所共同必須承擔的責任。但至少目前看來,一個近乎人類萬能的「創世紀」似乎方興未艾。

基因改造的大筆一揮,讓我們的生活更加具有經濟效益:農作物產量的增加與品質的提升、醫療科技中異體器官的移植、無性生殖的複製……,人類自我構築了一個龐大的基因資料庫。面對這樣一個先進的技術,無論是科學家、宗教家、哲學家……,每個領域的研究者,乃至能獨立思辨的我們,無一不在重新定義、探索何謂「生命」的本質。有些人接受宗教的上帝造物說、有些人擁抱科學自然的演化創造說,莫衷一是。

老子說:「禍兮福所倚,福兮禍所伏」,基改的利弊得失,我想仍有待人類未來歷史的進程結果,方能有所解答。但以目前科學發展來看,基改確實利多於弊,但這只是純然就客觀的經濟、科學角度而言;基改既源於生命,其內涵價值亦必回歸生命。生物屬於自然,但生物本體蘊含的情感、思考、甚至形而上的精神活動,就以基改中對於無性生殖的「複製」而言,母體與複製子體間,是否還存在著某個人性(或物性)與情感的連結。如同龍應台書中,梵谷的仿摹畫作再美,但這幅畫是否能如同原作,一樣充滿梵谷生命中沉鬱頓挫的澎湃熱情呢?

基改中,生物複製的議題特別受人矚目。桃莉羊的誕生,證明人類又一次用新銳的科技,達到了「神乎其技」里程碑。電視報導中,可愛的桃莉羊與母親同出一體,絲毫無法辨其同異。讓我們不禁期待,倘若未來複製人真的出現,就能使許多受到喪失親人遺憾的家庭再次圓滿;甚至能為世界留下一位愛因斯坦。無論是桃莉羊,還是美國目前推動有限度的人類胚胎幹細胞研究,從「複製羊」到「複製人」,人類正在改寫一切既有的生物倫理道德。乍看之下,人與人之間的情感、群體社會道德等等,這些千百年來中西哲學家共同尋求的「生命定義」,也許能在一張列滿方程式與實驗步驟的清單上,獲得最為簡約易懂的一致解答。

唐代傳奇小說《杜子春》中,敘述一個窮困潦倒的年輕人杜子春,在機緣之下被一個修道老者救濟,子春感念下,答應與老人共同修練神仙道術,在「度脫」(去凡成仙)過程中,老人叮嚀杜子春無論發生任何事情也不能張口出聲,否則將無法成仙。於是,即便歷經妖魔鬼怪的折磨,就連見到父母被鬼卒求刑,杜子春也不發一語。但到了最後,當杜子春見到自己的親生孩子被活活摔死在地上時,便不自主「噫 !」了一聲,於是杜子春也因此失去了成仙的契機。日本文豪芥川龍之介亦曾改寫《杜子春》,故事內容大致相同:不發一語的杜子春,直到鬼卒折磨他的父母時,他才流著淚叫了一聲「媽媽 !」因而無法成仙。最後,老人問杜子春:「富翁及仙人都當不成,最想當什麼?」杜子春說:「我只想安安分分地過日子,做一個像人的人。」故事中,杜子春這石破天驚「噫!」的一聲或是叫喊「媽媽!」是讓本來已經棄絕各種人世罣念的杜子春,正要邁入毫無愛、欲、憎、惡的仙道之際,突然驚悟到,人之所以為人,那份不可剝奪且難能可貴的「人性真愛」。

或許這是杜子春自身未能察覺的部分(依然擁有「愛」與「人性」),但不也正是身為「人」的我們最容易忽略的嗎?杜子春喪失的雖是永恆長生,卻在歷經萬劫苦難後重新找回人類的本性。也許那電光石火、雷霆萬鈞的輕「噫!」已然在杜子春萬念俱空的黯淡寂靜中,急速畫過一道光流,既明且暖。令他重新感受人身為人的真諦———是在血肉之軀中,人性情感的珍貴。

讀完杜子春,令人不禁聯想到 :「複製」後的眾生,與「複製物」的「母體」(如複製人與真人),兩者間是否還存在緊密相連的臍帶?即便生物科技再進步,某些超越物質性的生命情感仍有不可替代仿製性,因為那是人性、物性中,與生俱來的根本蘊藏。我想,關於「人性」(或其他動物的「物性」)的特質,並非完全能用實驗室的試管或以無性生殖、細胞轉移等技術來創造說明的。在「複製人」即將出現的未來,我們對於人與人、物與物甚至人與自然,是否相對要有更上一層的超越性智慧、道德勇氣、情感,才能不讓這「創造的生命」,在複製創造的過程中同時也「失去生命」。

世界上,各種生命間能互相感染的那份熱情與感動,即便現代科技再如何爆炸進步,終屬恆久,永難不滅,更無法「創造」。

回到那一幅開場的〈星夜〉,龍應台問:「我會被深圳畫家村的〈星夜〉感動嗎?」

或著我們再換個問法:

「如果科學家能把一滴眼淚裡所有的成分都複製了,包括水和鹽和氣味、溫度———他所複製的,請問,能不能被稱作一滴『眼淚』呢?」

你(妳)認為呢?