出現山寨版 足見是品質保證 建立SOP 開創工業顧問、服務業 向世界推銷技術指導

媒體報導,成衣業者低價購買大陸成衣,貼上MIT(Mad in Taiwan,台灣製造)標籤流入市面,價格暴漲,賣給盤商流入服飾店,甚至還在百貨公司設櫃。

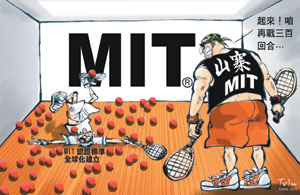

最近,相關單位大力推廣MIT認證,就是因為有大陸不肖廠商在商品上私印MIT認證標章,拉抬價格,媒體稱為山寨版MIT。

對國際買家來說,台灣製造的產品幾乎就是品質保證,政府也有意保護品質認證系統,好替台灣企業在國際爭取好價格和更多訂單。

然而,為人所忽視的事實是,其實有愈來愈多台灣產品,並不是由台灣人製造,請大家想想,由外勞在本地工廠生產的產品,算不算MIT?如果算的話,是否因工廠設在台灣,而勞工不是生產最重要的環節,製造流程與工廠管理專業技術才是,所以產品就可通過MIT認證?

那是不是外國企業來台開設工廠,產品都能得到MIT認證?如果是肯定的,台商以和台灣企業相同製造流程與工廠技術在國外開設工廠,產品可不可以被認定為MIT?

其實,產地認證的矛盾兩難,在世界其他標榜品質的國家也存在,例如有中國企業看準掛上義大利生產標章的時裝,能賣好價錢,於是到義大利註冊並設廠,生產MII的服飾;再如日本將專門的農業種植技術,引入土地與人工低廉的非洲與中國等地,生產MIJ的農產品,或者引入外籍農夫,在日本從事農業生產。

我無意否定MIT認證標準的推廣,只是政府在推廣時,是否想過到底要以什麼標準,認證「MIT」國家品質標章,特別是在全球化時代,勞動力與生產作業流程都可全球遷移,商品是否可能百分之百符合MIT?如果明知不可能,卻又要保有認證系統,是企業試圖以國家力量阻擋外國的競爭,還是國家企圖以過去的品質水準,替現在的產品背書?

台灣發展了數十年的勞力密集代工,犧牲了土地與人民健康,這種生產模式還適合繼續推廣嗎?能保證不會被其他國家超越?要是中國擺脫黑心商品的形象,也建立類似MIT認證的水準時,台灣的競爭力又在哪?

MIT認證被山寨,是危機也是轉機,如果當作危機,就是將中國視為靠低價商品搶台灣訂單;如果視為轉機,則建立標準的MIT認證作業程序,將其規格化,建立SOP,向中國或其他代工國家推銷,成為技術指導,其實也是一宗大生意。

總之,台灣要爭的不是誰有資格使用MIT,而是怎麼建立MIT認證標準的全球化,成為一套工業作業程序的標準流程認證規章,讓全世界符合標準的企業都使用,成為「工業顧問/服務」業,才真正商機無限。

王騫(台北市/研究人員)