以十乘觀法來觀察「業相境」,已介紹「第一觀不思議境」,今再說明其他觀法:

第二、真正發菩提心

首先以「次第三諦」說明慈悲的生起,後以「一心三諦」來總結發菩提心的要義。

假慈悲

菩薩已了達空理,故能於事項上,超越善、惡的分別,生起假觀的慈悲心。

既然能了解業相境的內容,善、惡都是共同存在,隨眾生的善惡,而生起慈悲心。罪與福的義理,皆是無自性,不屬於違與順;若違逆這種空義,於相上執著,即成罪惡;隨順空義,不執取境相,即成福德。例如:世間萬法的精神與物質現象,隨因緣生滅,無有自性,故「非違、非順」。假使犯了偷盜,既造三惡道的惡業;若能捨棄偷盜的行為,成就「不偷盜」的福德,就有三善道的業。菩薩能深達這種「非違、非順」的空理,對於違逆造惡業的眾生,生起悲心,對於隨順造善者生起慈心。

空慈悲

從空有的層次而言,空的真諦是「無言說道」,也不屬於違與順。違逆空理,則造就六道有漏的煩惱業(有);隨順空理,能夠成就三乘無漏的業(空)。菩薩能深達這種「非違、非順」的空理,對於違逆造作有漏業眾生,生起悲心,對於隨順出離三乘無漏業者生起慈心。

中道慈悲

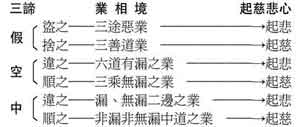

於中道諦,也不是違與順的範疇。違逆,就有漏、無漏業的分別,而落入「有、無」二邊的業;若隨順這種離兩邊的偏執,就能成就「非有漏、非無漏」中道的業。如《法華經‧如來壽量品》(大正九‧四三下)說:「久修業所得」,即是中道業也。菩薩深達中道實相,故能「於違起悲,於順起慈」。於三諦生起慈悲心的內容,如下圖:

一心三諦

若能深達以上所說的道理,不管是假諦、空諦或是中道諦的違順,只是在一念心中,是三無差別的;也就是一念慈悲心沒有前後分別,故名「真正菩提心」也。(待續)