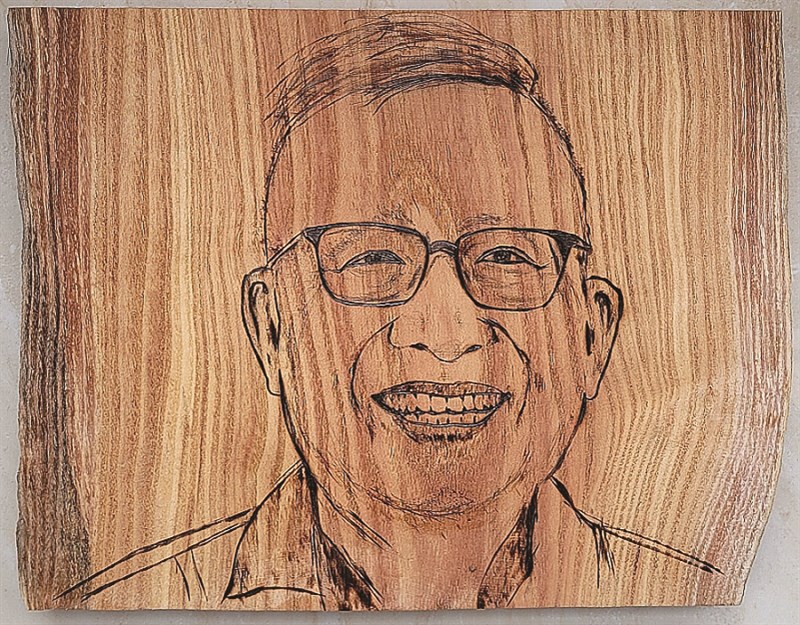

作者友人李海濤為作者繪製的肖像烙畫。圖/孫博

作者友人李海濤為作者繪製的肖像烙畫。圖/孫博

文/孫博

那日在多倫多一個畫展的揭幕式上,遇到久未謀面的老友李海濤。他遞給我一個小包裹,沉甸甸的,彷彿裝滿了歲月的分量。打開一看,是一幅烙畫,刻在核桃木上,竟是我的肖像。線條細膩如流水,透過鏡片的眼神似乎在閃爍,嘴角微微上揚,像被烙筆燙出了靈魂的溫度。我愣住半晌,沒想到一名記者還有這般手藝,果真是「高手在民間,草根出神仙。」

捧著這幅畫,心頭湧起暖意,又摻雜著無盡的悵然。我從小喜歡畫畫、寫字,對烙畫並不陌生。初中時,我還完成了第一幅烙畫。那是上海一個夏日的午後,街邊馬師傅的修車鋪前,我用一把粗糙的電烙鐵,在一塊廢木板上刻下「修車」兩個宋體大字。鐵尖觸木,滋滋作響,青煙裊裊,木香撲鼻。那時的我,滿心歡喜地看著自己的「作品」,雖然筆法青澀,卻帶著一股倔強的認真。馬師傅瞧見了,咧嘴一笑,拍拍我的肩,說:「小傢伙,早看中你在『向陽院』牆報上的字,蠻有力的。」陽光灑在他沾滿油汙的臉上,竟有種粗糲的溫暖。

後來,大伯發現了我在烙畫上的些許天賦。他是個手藝人,烹飪、木工,樣樣精通,還收藏了不少字畫。他偷偷給我弄來一把小號的電烙鐵,鐵柄上鏽跡斑斑,不知是從哪兒撿來的。他告訴我,烙畫古代稱「火針刺繡」,是一種極其珍貴的畫種,源於西漢,後來由於災荒戰亂,一度失傳,直到清朝光緒初年,才被河南的一位藝人重新發現、整理,後經輾轉相傳,逐漸形成了幾大派系,以河南、河北為代表。

烙畫現在又叫「火筆畫」,是火與木頭的對話,而木有紋理、火有性情。大伯教我如何控制力度,如何讓線條自然流暢,在把握火候、力度的同時,注重意在筆先、落筆成形。我聽著他粗啞的嗓音,看他滿是老繭的手在木板上比畫,心中生出一分敬意。

從那時起,我在各種木頭上刻畫。松木軟而香,杉木韌而直,核桃木沉穩厚重,各有靈性。有一天,大伯不知從哪兒弄來一個葫蘆,金黃飽滿,皮薄如紙。他說:「試試這個,烙起來難,可成了不得了。」我興沖沖地拿起小烙鐵,在葫蘆上勾勒一枝梅花。誰知鐵尖一滑,燙傷了小指,痛得我倒吸涼氣。母親聞聲趕來,見我指尖紅腫,氣得奪過烙鐵扔到一邊,從此不許我再碰這危險的玩意兒。

我雖不甘,卻也只能收起那分痴迷,烙畫的日子成了記憶中的一縷煙。但我內心深處一直惦記烙畫,凡在報刊、影視中見到烙畫都會留意。現在烙畫均用特製的鐵筆,筆頭多樣,在扇骨、梳篦、木製家具等上面烙製成工藝畫。烙畫以前僅限於在木質材料上繪製,如木板、樹皮、葫蘆等,而現代人大膽採用宣紙、絲絹等材質,大大豐富了這門藝術形式。

三十五年前,我漂洋過海來到加拿大。這些年,我到訪過三四十個國家,烙畫始終是我心底的一根弦,倍加關注。在西方,烙畫也稱「火繪」,在人類所有畫種裡最悠久,可以追溯到史前時期。古埃及、非洲部落的先民在篝火旁,就開始有意識的利用火炭燒焦效果烙製圖形,直接滿足了人類裝飾的天性。那時的人不僅會用加熱的金屬進行烙畫,所用材質也多樣,木板、莎草紙、麻布、皮革,幾乎無所不烙。從十七到十九世紀,烙畫在西方達到了很高的水準。

歐洲在維多利亞時代,烙畫機的發明使這種工藝引發廣泛的關注,也正是在這個時候,「烙畫」這個詞正式出現了。在十九世紀末,水性塗料應用在烙畫上,提高了烙畫工藝的表現力,這在以前是不可能的。二十世紀二○年代初,電熱絲烙畫機的完善讓烙畫工藝空前發展,各種烙畫物品受到青睞。

多年前遊覽加勒比海上的諸島,我見過當地人用烙筆在椰殼上刻畫海浪與棕櫚樹。其風格粗獷奔放,帶著熱帶野性,雖然少了中式烙畫的溫潤,卻多了原始的生命力。

去歲在巴黎的手工藝市場,我看到匠人用烙筆在白樺木上刻畫聖母像,線條細膩繁複,寫實效果強烈,散發出宗教的肅穆。對於西方藝術家而言,烙畫實際上就是素描,加彩繪的是淡彩素描,一眼見到底。在素描、油畫的審美心理底子下,很自然追求造型的質感和層次的豐富,與中式烙畫的寫意風格迥異。中式烙畫實際上就是國畫,不太追求色彩的豐富性,強調筆觸的細膩性,在方寸之地深入探求,巧妙運用國畫的勾、勒、點、染、擦、白描等手法,多了幾分自然之趣,或山水或花鳥,筆觸間藏著詩意。

此時此刻,我仔細度量李兄所贈的烙畫,足足有三斤半重,寬三十二公分,高二十五公分,厚三.五公分。核桃木紋理如水波,一圈圈年輪訴說著樹的歲月。畫上的我,眉眼間帶著舊日的模樣,卻被時光磨出幾分沉靜。它像一面鏡子,照見我走過的路,也映出那些逝去的人。馬師傅的修車鋪,大伯的木工房,母親的怪嗔,還有年少時滿手木屑的自己,都在這片核桃木上復活。

烙畫是火的藝術,每一筆都是熱度的痕跡,每一痕都是記憶的燙印。歲月如煙,飄散無蹤,可那些故人舊事,在這片木頭上化作永恆。或許人間的美好,不在花開滿枝,而在這些被火燙下的印跡裡。它們留住了逝去的魂靈,讓我在這醉人的春風中,依然能聽見他們的呼吸。