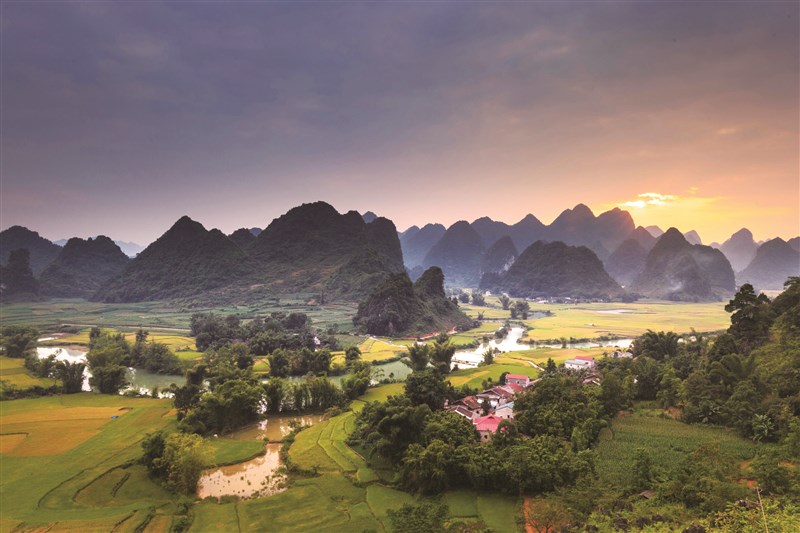

我們要管理自己,少欲的人生才有平安的生活,知足的心靈才能安貧樂道。圖/Pexels

我們要管理自己,少欲的人生才有平安的生活,知足的心靈才能安貧樂道。圖/Pexels

文/星雲大師

前 言

人離開世間的時候,總有一些交代,稱為「遺囑」。佛陀在涅槃前,也有弟子問他,如:「佛陀您在世時,我們以您為師;您涅槃後,我們以誰為師呢?」佛陀說:「你們應當以『戒』為師。」又問:「對於惡人,佛陀您在世時,有您對治;您不在了以後,怎麼對治呢?」佛陀說:「對於惡人應默擯之。」

除了這些請示問答以外,佛陀在臨涅槃前,也有教導弟子們應該怎麼樣修行,怎麼樣化世,所以在佛教裡,有「佛遺教三經」流世。一是《八大人覺經》,二為《四十二章經》,三即《佛遺教經》。

這三部經,第一部說《八大人覺經》,「大人」意指「菩薩」,對在佛道發心的行者的自我要求、鼓勵自己向佛道邁進的八種修行之道。

第二部是《四十二章經》,這是中國最早的一部譯經,是在漢明帝的時候翻譯的。當時佛教尚未普及,印度傳到中國來的文字,也沒有專家翻譯,所以迦葉摩騰就擇錄諸經中的一些章節翻譯,總共四十二章,所以定名「四十二章經」,各篇章之間並沒有連貫性。

另外,佛陀有說一部正式的《佛遺教經》,教導出家弟子們應該怎麼樣復興佛法。

以下就把這三本經裡,佛陀教我們怎麼自己管理自己,怎麼樣認識世間,怎麼處理人間的事事物物,略舉經中數十事為例,錄之於下:

一、《八大人覺經》的管理法

1.世間無常,國土危脆

人在世間上生存,隨時隨地都有風災、水災、火災、地震、刀兵等災難發生;國土的不安、不實,讓人心生畏懼,難以安身立命。既然這些自然、人為的現象不是我們現在所能改變,那麼我們就要改變觀念,活在積極正向裡,從改變自己做起,進而就可以改變社會國家。

例如:無常,從消極面來講,它是壞的;但從積極面來談,卻可以改變我們的人生。對於無常的管理,佛陀教導我們,比方說:我愚笨,沒關係,別人讀書一遍就會了,我多花一些時間,讀十遍、二十遍,總會有弄懂的時候;我現在雖然貧窮,不過沒有關係,只要我努力勤奮,廣結善緣,也會有富貴榮華的一天。

2.少欲無為,身心自在

俗話說:「欲望不多的人,就沒有失望;欲望愈大的人,痛苦愈多。」有些人欲望無窮,有了金錢,就想要有愛情;有了一萬塊,就想要十萬塊,永遠不能止盡。所以,多欲是苦的根本,永遠也得不到滿足。

因此,欲望愈小,雖坐地上,猶如天堂;欲望愈大,雖處天上,也如地獄。可以說,人的苦樂,都是由欲望決定。今日教我們要管理自己,少欲的人生才有平安的生活,知足的心靈才能安貧樂道。

3.安貧守道,唯慧是業

晉朝時期,有一位護法送了一千斛白米給道安大師,作為寺中的齋糧,但寺中沒有這麼大的米倉,寺裡的人眾想盡辦法,才把一千斛白米收藏好。事後道安大師回信給這位護法說︰「承蒙你送給我們一千斛白米,但卻增添了我們很多收藏的麻煩!」

像道安大師安貧守道的性格,不希望東西很多;多就很難管理,少比較容易管理。所以真正的管理,不需要太多,不需要複雜;是在精不在餘,只在質上講求,不在量上增加。

4.常行精進,破煩惱惡

過去大德高僧,在道業上之所以有成就,都是經過大死一番的精進。例如:阿那律尊者,因為被佛陀呵斥:「咄咄汝好睡,螺螄蚌蛤類;一睡一千年,不聞佛名字。」心生慚愧,精進修道,最後證得天眼通。

俗話說:「勤有益,戲無功。」天下沒有白吃的午餐,也沒有不勞而獲的事;你要怎麼收穫,就先怎麼栽。就像我這一生提倡「三百歲」的人生,三百歲不是等待來的,也不是投機取巧來的,而是自己努力辛勤創造出來的;例如你一次只能做一件事,我因懂得管理,知道善用時間,就可以同時處理五件事。

5.廣學多聞,增長智慧

菩薩應廣學,不能單單只專修某一宗派,不要只對某一種學說執著,不要存有門戶之見,不要恃己排他,要能容納大眾不同的意見,多多聽聞善知識指導,像現在科技這麼發達,都可以透過書籍、廣播、演講……獲得知識。

而佛陀也教我們要時時生慚愧心,覺知自己所學有限,進而努力學習,比方說很多的科技常識我不懂,很多的哲學理論我不明白,甚至做人處事的道理我都不健全,因此慚愧自己諸多不足,才疏學淺,就會去廣學多聞,去學習一切知識。所以生慚愧心,也是激勵自己的管理方法。