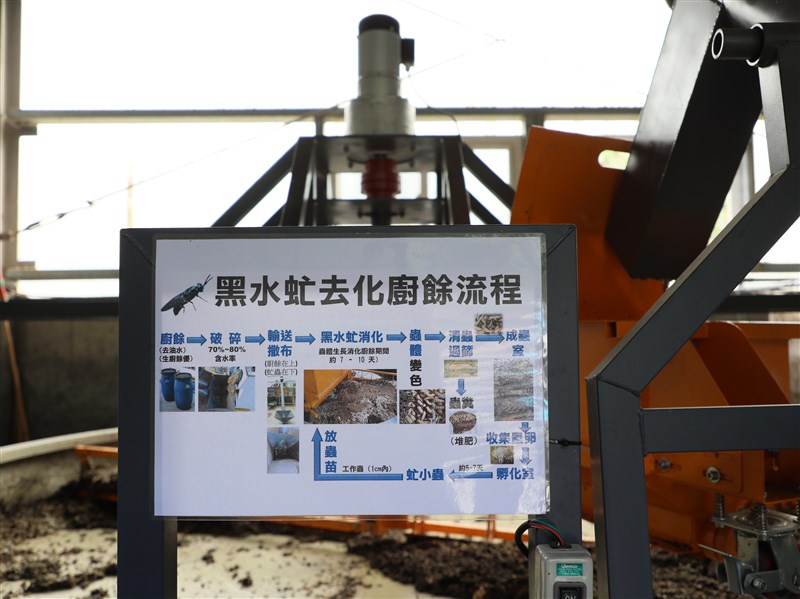

嘉義縣梅山鄉清潔隊用黑水虻養殖去化廚餘設施,每日可去化約200公斤廚餘,生產過程碳排放量低,所有過程是友善循環。圖/中央社

嘉義縣梅山鄉清潔隊用黑水虻養殖去化廚餘設施,每日可去化約200公斤廚餘,生產過程碳排放量低,所有過程是友善循環。圖/中央社

【本報嘉義訊】嘉義縣每月產生1103公噸廚餘,多作為堆肥、養豬使用,但受非洲豬瘟影響,再加上堆肥去化時間長,縣府今年補助梅山鄉清潔隊設首座黑水虻養殖示範區,每天去化170公斤廚餘,縣長翁章梁今視察說,未來會推廣至所有清潔隊,將陸續在民雄、番路設黑水虻養殖區。

梅山鄉清潔隊長劉瑞欽說,梅山鄉生產檳榔,有檳榔梗等廚餘,每天約產生300公斤廚餘,因為腐爛速度慢、需看天氣,製成有機堆肥需3至6個月,且會產生甲烷、碳排放高;現在黑水虻每天能吃掉170公斤廚餘,生產過程碳排放量低,幼蟲到成蟲再孵化還是友善循環。

縣府環保局表示,梅山鄉黑水虻養殖示範區今年試運轉後,仍希望朝自動化方向改進,避免公所過多人力負擔,將逐步改善後再研議增設第2台機器,處理全鄉廚餘量;另,也在民雄鄉規畫設置黑水虻養殖區,花費70萬元購買設備已決標,未來逐步推廣至所有清潔隊。

嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘,縣長翁章梁今(26日)到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察,手捧黑水虻說明介紹。圖/黃于凡

嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘,縣長翁章梁今(26日)到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察,手捧黑水虻說明介紹。圖/黃于凡

縣長翁章梁表示,黑水虻生長周期約28至35天,蟲卵3至5天、幼蟲15至18天、蛹蟲4至5天、成蟲5至7天,黑水虻不但能去化廚餘,虻糞富含有機質可做有機堆肥,虻體也能飼養家禽、水產養殖,是自然界中僅次於蜜蜂,對人類有益的昆蟲。

昆億生物科技公司指出,傳統堆肥會產生廢水、空汙,黑水虻更加友善環境,雖然政府有將飼養黑水虻法規放寬,但業者仍會面臨地目問題,因去化廚餘的同時,會生產有機肥料,以及提煉製成化妝品、洗護髮乳等,用地登記需是丁種建地,不能直接在農地上飼養。