台北當代藝術館「混血人」展覽,企圖透過展出作品媒材的多樣性回應主題,探討藝術家在面對個人身份認同時的意識,延伸至對於文化的想像,開展出混合且離散的文化視野,展覽將自8月19日至10月15日展出。圖/台北當代藝術館提供

台北當代藝術館「混血人」展覽,企圖透過展出作品媒材的多樣性回應主題,探討藝術家在面對個人身份認同時的意識,延伸至對於文化的想像,開展出混合且離散的文化視野,展覽將自8月19日至10月15日展出。圖/台北當代藝術館提供

【記者曹麗蕙台北報導】當不同國籍的藝術家,攀登阿美族聖山奇拉雅山後,會創作出什麼作品?台北當代藝術館即日起推出「混血人」展覽,呈現來自台灣、比利時、捷克共六位藝術家,在跨文化語境下的身份追尋之旅,而展名「混血人」不只是指藝術家的多樣身份,也回應了作品媒材的多樣性,更象徵人與土壤難以分割的關係。展期至10月15日。

策展人盧芛和段沐表示,計畫開始於2020年以花蓮的太巴塱部落的踏查,來自不同國境地區的藝術家與部落文化工作者的合作,一同爬登阿美族聖山奇拉雅山(Cilangasan)體驗成年禮的儀式,旅程中讓藝術家不僅回看自身文化外,也與這塊土地展開對話,探索部落中關於身份認同、飲食、性別、文化記憶和神話等主題。

而在台灣疫情嚴峻時期,盧芛和段沐也重新思考展覽的形式和持續踏查的可行性,將踏查的路徑虛擬化建置線上展區,讓觀眾可以體驗爬登聖山的身體感知遊歷其中。

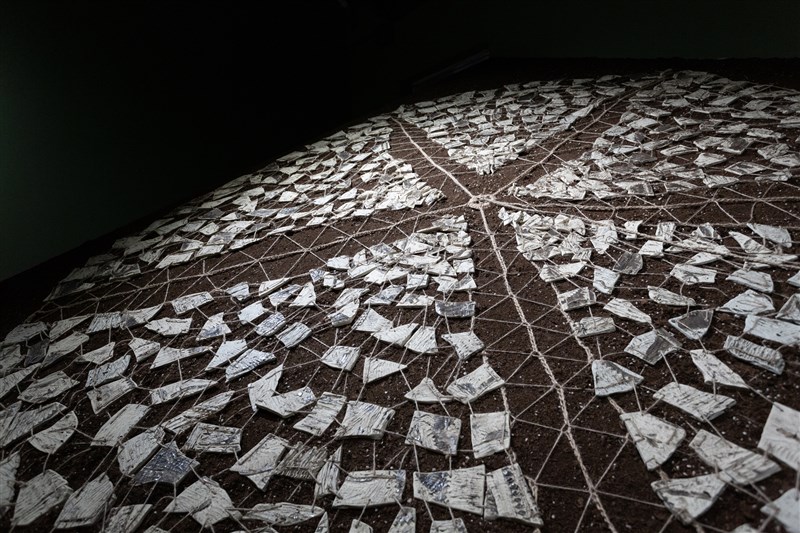

比利時藝術家王愛眉作品《地臍》。圖/台北當代藝術館提供

比利時藝術家王愛眉作品《地臍》。圖/台北當代藝術館提供

其中來自比利時的王愛眉,作品《地臍》源自胡台麗教授紀錄片中,關於太巴塱祖屋(kakita'an)樑柱文化歸屬的提問。王愛眉將碎裂的陶片連結成一張網,不僅象徵族人使用的八卦網意象,也是登山的繩索;山徑連結到部落的路線,將人和這片土地連接在一起。網子在保護祖屋結構的柱子碎片同時,也成為另一種文化的網,保護了將被遺忘且日漸稀薄的記憶。

來自捷克的馬偕.馬哈切克5件畫作,以生動的脈紋筆觸和明亮強烈的色彩,在宣紙上描繪出聖山路途中的經驗以及待在潮濕島嶼的記憶,潤色後裱貼於畫布上,作品拼貼上藝術家旅行的片刻和跨文化的時空背景,同時跨越了現實與記憶的邊界。

阮原閩作品《祢來了,之後》探討自身成長經驗中,部落受到基督信仰的影響下,所體現在文化、服裝和手工藝的種種變異,以《舊約》中以色列人與迦南原住民的衝突為參照,重新思考身份與部落的文化現狀,嘗試以不帶批判的觀點,重新詮釋不同文化間衝突、模仿乃至混合的可能性。

阮原閩作品《祢來了,之後》。圖/台北當代藝術館提供

阮原閩作品《祢來了,之後》。圖/台北當代藝術館提供