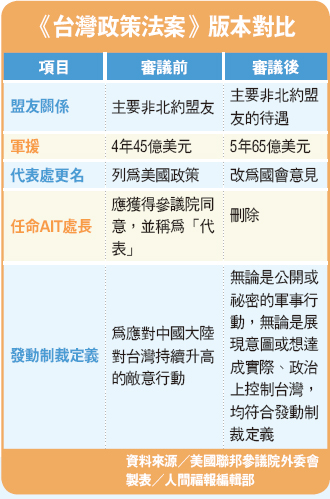

《台灣政策法案》版本對比

資料來源╱美國聯邦參議院外委會

製表╱人間福報編輯部

《台灣政策法案》版本對比

資料來源╱美國聯邦參議院外委會

製表╱人間福報編輯部 美國參議院外交委員會,十四日通過《台灣政策法案》,部分條文經過修改,避免過度刺激北京。圖為西門町「美國街」店家。圖╱林澔一

美國參議院外交委員會,十四日通過《台灣政策法案》,部分條文經過修改,避免過度刺激北京。圖為西門町「美國街」店家。圖╱林澔一

【本報綜合外電報導】《台灣政策法案》是1979年《台灣關係法》以來,最敏感的對台法律案,美國當地時間14日在參議院外交委員會審議,內容經過調整之後以17票贊成、5票反對,表決通過。包括對台灣無償提供的外國軍事援助規模,由原本的4年45億美元,增加到5年65億美元。

白宮強勢介入 國會妥協

新版內容提高對台軍援,卻淡化或刪除先前欲提升美台外交關係的條文,顯示「一中」仍是一條美國難以跨越的紅線。

外界最關切的5項內容,外委會審議結果,3項被取消或改為沒有約束力的建議,包括非北約盟國地位、駐美代表處改名、AIT處長須經參議院同意任命,但2項獲保留:展現國旗等主權象徵、45億美元軍援等,這是白宮強勢介入、國會妥協的結果。

外委會通過的《台灣政策法案》,內容有所微調,包括把駐美處更名改為建議性質等。調整的舉動是否有助和緩美中台緊張情勢,大陸涉台學者包承柯表示,法案很多條文都涉及台灣「政治地位」的問題,並非只做一、兩條的微調就能緩解,若不能懸崖勒馬,法案生效對台海的影響將比裴洛西訪台更嚴重。

原提案指定台灣為美國的「主要非北約盟友」,以提供台灣外援和武器出口優惠;通過後的新版將指定改為提供台灣主要非北約盟友的待遇。

《台灣政策法案》要求美國加快台灣軍售流程,建立廣泛的軍事訓練計畫,發展軍事互操作性,增進台灣防衛能力;法案要求國防部長逐年評估並預先計畫,談美軍要如何避免中國以武力改變台灣現狀。

原案將駐美處更名案列為「美國政策」,通過後的新版本為「國會意見」認為,美國應與台北駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)尋求展開協商,將台灣在華府代表機構名稱改為台灣代表處(Taiwan Representative Office)。外交委員會刪除第105條,亦即美國在台協會處長人事任命應獲得參院同意,並稱為「代表」。

為應對中國對台灣持續不斷軍事行動,法案臚列制裁條件。法案規定,美國總統應對涉台事務的中國黨政決策高層、中國國有與控股的金融機構等,實施簽證和資產凍結制裁行動。

全參院通過 恐怕不易

根據國會立法程序,該案目前通過參院的外交委員會審查,還要送到院會審議;若全參院表決通過,再送至眾議院審查,但眾議院目前並沒有任何提出任何相對法案。本會期將到年底結束,中間還有11月的期中選舉,其中變數仍多。

據路透報導,《台灣政策法案》有可能被納入更大型法案中,例如《國防授權法案》,在今年底會期結束前一起夾帶通過;眾議院今年7月已通過一年一度的《國防授權法案》,該案還在參議院審議中。