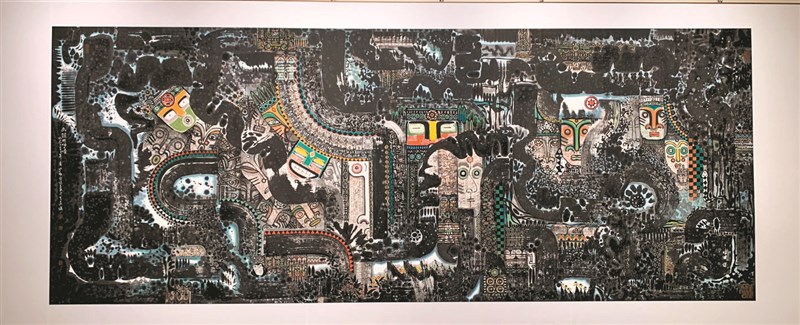

書畫家程代勒的原住民系列作品〈山林的呼喚〉,一方面是自然山水的呼喚,也象徵山中原住民的友情呼喚。圖/記者曹麗蕙

書畫家程代勒的原住民系列作品〈山林的呼喚〉,一方面是自然山水的呼喚,也象徵山中原住民的友情呼喚。圖/記者曹麗蕙

【記者曹麗蕙台北報導】「我畫山水比較接近出世思想,書法創作反而是入世心境,反映的是當下社會」,書畫家程代勒將山水畫視為自心呈現,一般人定位為修身養性的書法,他發揮「文字力量」,扣合時代脈動,強調與社會對話,〈圍城.封城〉、〈電〉、〈太魯閣〉、〈藻礁〉等,正是以藝術家視角關注、針砭時局的創作,展現書法記錄時代、回應社會的新風格。

六十五歲的程代勒曾獲中興文藝獎(書法類)、全國美展書法第一名,歷任台師大美術系主任,從事美術教育及書畫創作逾四十年,近日在國父紀念館展出「見山是山─程代勒書畫創作展」,精選七十二組書畫作品,分為水墨山水與書法創作兩區塊,展期至十五日。

程代勒細述展名「見山是山」,並非禪宗歷經見山不是山,再回到見山是山的第三階段,而是找回自身對水墨熱愛的「初始本心」,「直觀」的見山是山,「本著一開始對水墨題材、大自然的喜好,忠於自己內心,老老實實畫出來」。

篆刻、繪畫布局

跳脫傳統筆墨框架

有別於上一階段的彩墨時期,這次他回歸東方藝術精神,呈現墨色山水,筆法上借用拓印方式,呈現變化萬千的山石;其中巨幅創作〈層巒峭立眾壑犇流〉,以松煙、油煙、煤煙等原料,調出不同的黑,展現氣勢磅礡的山水。

書法展品分為與社會對話的現代書法,以及回望經典的基本功作品,「許多人認為書法在當代藝術中是很老的東西,沒有時代感」,但程代勒卻鍾情書法深厚的文學、藝術涵養,尤其繪畫做不到的「文字力量」,得以反映社會現象,如他所言:「對我來說不是怎麼寫,而是寫什麼,來反映活在的這個當下。」

程代勒的書法不僅回應社會,形式也跳脫傳統筆墨框架,把篆刻和繪畫布局融入畫面中,如〈圍城.封城〉書作中,以厚重線條包圍畫面,墨色暈染四周,顯示疫情肆虐,各國邊鏡封閉的狀況。太魯閣書作有兩幅,〈奇峻壯美太魯閣〉突顯太魯閣色彩斑斕的壯闊美景;〈太魯閣〉以濃墨記錄去年太魯閣號翻車,文字造型像火車在山洞後擠壓的狀態。

〈電〉書寫去年五月,台灣一周經歷兩次大規模停電事件;〈釣魚台〉用宛若魚鈎的勺字造型,呈現「釣魚」形象;流行語彙〈小確幸〉,以三條細線和畫面對比方式,展現出「微小」而確實的幸福,都能看出程代勒在造型、空間上力求新變,為傳統書畫探尋新的出路。

運用琺瑯、釉料

書法成為公共藝術

展覽有兩幅作品相當吸睛,是程代勒回望經典的基本功書作,一幅是楚文字書寫的八屏書法〈莊子.養生主〉,用筆颯爽,他說:「因為莊子是楚國人,就以近代甫出土的春秋戰國時期的楚文字來書寫(屬於篆書的一種),因希望盡可能還原當時的文字狀態。」

另一幅為全長二十六公尺的大型琺瑯作品,以狂草書寫〈老子道德經第一、二章〉,在光潔的琺瑯瓷板上,用毛筆沾釉料書寫,「釉是一坨,就像用筆沾泥巴寫字,很重,且要寫這麼大的字,毛筆比較不容易揮灑開」,程代勒認為,這幅作品具實驗性,可以放置戶外,是書法在公共藝術上的運用,也展現書法在當代形式的變化。