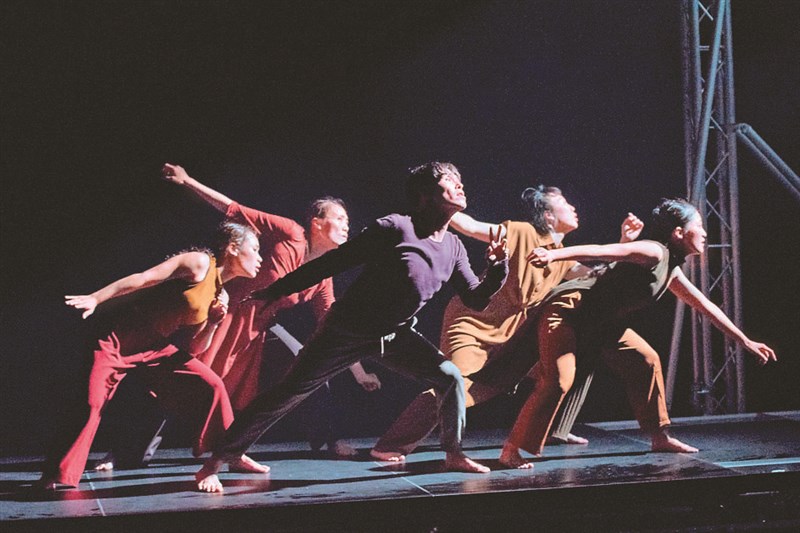

滯留島舞蹈劇場《浮游體》,舞者在晃動的平台上尋求平衡與穩定的過程,如同新住民、移工,在新土地上戰戰兢兢,卻不放棄未來的希望。圖/張仁偉

滯留島舞蹈劇場《浮游體》,舞者在晃動的平台上尋求平衡與穩定的過程,如同新住民、移工,在新土地上戰戰兢兢,卻不放棄未來的希望。圖/張仁偉 屏東視障編舞家張忠安,在二○一○年創立滯留島舞蹈劇場。圖/黃煚哲

屏東視障編舞家張忠安,在二○一○年創立滯留島舞蹈劇場。圖/黃煚哲

【記者曹麗蕙台北報導】舞者們在左右擺盪的巨型平台上奮力舞動著,每一步都必須尋求平衡與穩定,如同新住民與移工漂流到新環境時,努力協調、抵抗和妥協,然後融化成獨特而平衡的狀態;這是來自屏東滯留島舞蹈劇場的《浮游體》,舞出新住民在異鄉尋找存在與認同的掙扎以及適應,這也是視障編舞家張忠安藉由舞作,傳達出的社會關懷。

「我從小不是很會說話,學舞後發現身體能細膩表達我的情緒、想法」,自小喜愛用舞蹈說話的張忠安,從南榮國中舞蹈班畢業後,進入七年一貫制的台北藝術大學舞蹈系就讀,卻在十七歲時,因天生高度近視與高強度練舞,導致視網膜剝離,不僅右眼失去了視力,也被迫休學回鄉靜養。

為在地留人才

創立滯留島劇場

但他對舞蹈戀戀不捨,從未有放棄念頭,「剛好潮州舞蹈教室缺打雜,我先從掃地、櫃台做起,接著開始教小朋友跳舞」,後來他指導多年的學生,陸續離開屏東、北漂讀書,「希望他們畢業後有機會回鄉跳舞」,於是在二○一○年創立「滯留島舞蹈劇場」,期許能將南部人才「滯留」於在地。

「滯留島」為國藝會年度獎助的傑出演藝團隊,屢獲國內外邀演,尤其張忠安二○一七年起,嘗試打造「動力舞台」,挑戰使用外在動力驅動肉身,實驗出更多肢體語彙。

「跳舞是舞者利用身體力量營造動態感,長久下來會產生慣性,我就思考是否有其他方式,能不靠自身力量,發展新的身體線條」。動力舞台概念應運而生,從一開始左右橫移的小板子,到《浮游體》如海盜船般的U型搖擺結構,讓舞者在會晃動的舞台上跳舞,創造全新的身體經驗與肢體美學,並尋找更多身體上的自由。

身障者的表演

富令人驚奇美感

然而,要在「動力舞台」上起舞,難度可不小;舞者方士允分享,跳舞通常運用下半身與核心控制,讓身體向外延伸,「但站到會晃動的平台,核心會跟著轉換,若上半身未跟著移動,容易摔出去」,他笑說,一開始每名舞者都會頭暈,甚至得吃暈車藥,連回家洗澡都邊洗邊晃。

舞作題材的靈感,多源於張忠安對社會與生活的觀察,饒富人文關懷,除了聚焦新住民與移工的《浮游體》,還有關注勞工的《Factory》、探討精障族群的《Lost in Grey》;其中《Lost in Grey》獲文化部遴選至愛丁堡藝穗節後大放異彩,《Factory》也曾至外亞維儂藝穗節及歐洲許多國家、地區巡演。

近年張忠安更與法國輪椅編舞家,創造共融舞蹈作品《冰河時期》,並邀請身障者一起共舞,但他強調,《冰河時期》傳達平權,並非探討身障,而是探尋新冠疫情之下,人與人的關係,在不同國籍與角色上的差異,「身障者是很漂亮的表演者,傳達出的身體訊息,比直立人更有存在感,會有意想不到的美感」。