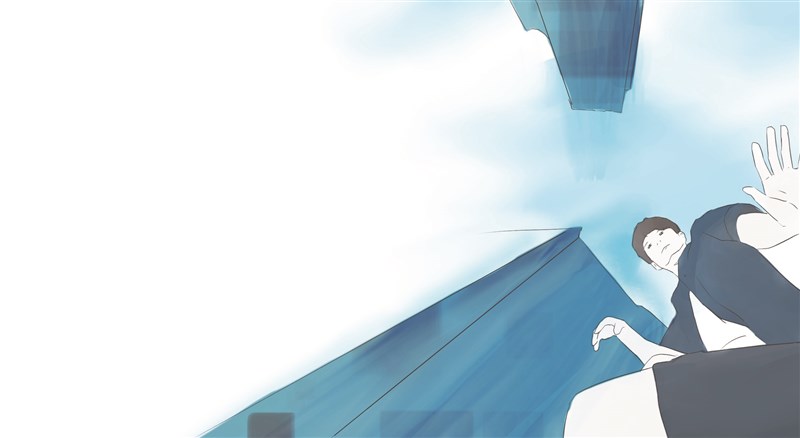

不知從幾歲起,我喜歡坐在房間靠窗的一隅,獨自望向天邊的雲朵和它們談心。隨著千萬朵雲彩越過眼簾,我竟然從不諳世事的孩童成為青春正好的少年。圖/River

不知從幾歲起,我喜歡坐在房間靠窗的一隅,獨自望向天邊的雲朵和它們談心。隨著千萬朵雲彩越過眼簾,我竟然從不諳世事的孩童成為青春正好的少年。圖/River

陳恩/台北市北投區薇閣高中二年丙班

不知從幾歲起,我喜歡坐在房間靠窗的一隅,獨自望向天邊的雲朵和它們談心。隨著千萬朵雲彩越過眼簾,我竟然從不諳世事的孩童成為青春正好的少年。

原來,童年的我是先看到瞬息萬變的雲朵,才發現映襯在背景悄悄流轉的天色;一如我是先開始和雲對話,才察覺到自己心智的成長。我不再對雲說些童言幻語,反倒是提出內心深層的困惑:「我是誰?」這是普世大眾的共同疑問,自古以來都困擾著人們。如同高更、尼采、張愛玲這些名留青史的人物,同樣也是找尋「我是誰」的迷途旅人,而殉國的屈原何嘗不是其中之一?在《天問》中質疑存在與價值,在《漁父》中標榜自己活得傲骨,卻無視於漁父活得自在。其實兩者的人生觀並無優劣之別,皆是出自本心的選擇,把自己活出與眾不同的模樣。

看著窗外的藍天,雲好像知道我的心思:每個人心中都活著屈原與漁父的特質,他們並非水火不容,反倒隨著年歲增長,相互消長、調和。年少時,充滿似屈原般的遠大理想;年老時,有如漁父般與世推移,這就是經過時間淬鍊的價值。價值觀的雕琢是心靈蛻變的過程,彷彿鑿刀般刻畫人們的肌膚,並將力道緩緩蔓延至心臟,且與心跳聲融為一體。因此,每當我傾聽自己的內心,便能明白「我是誰」,歲月固然悠遠綿長,但飄蕩在我頂上的雲朵一定知道。