台灣平均氣溫上升趨勢

製表/人間福報編輯部

台灣平均氣溫上升趨勢

製表/人間福報編輯部 在全球高度排放的暖化最劣情境模擬,21世紀末台灣1年高溫36℃以上的天數將增加約48天,水庫缺水危機亦恐加劇。圖為日月潭露出潭底,吸引民眾到潭底拍照情景。圖/資料照片

在全球高度排放的暖化最劣情境模擬,21世紀末台灣1年高溫36℃以上的天數將增加約48天,水庫缺水危機亦恐加劇。圖為日月潭露出潭底,吸引民眾到潭底拍照情景。圖/資料照片

【本報綜合報導】聯合國政府間氣候變遷問題小組(IPCC)前天發表重磅氣候報告,全球面臨增溫1.5℃的困境。台灣氣候變遷科學團隊依照IPCC報告,昨發表《台灣版氣候變遷報告》,指出台灣未來「乾愈乾、溼愈溼」,侵台颱風變少但強度增強,且在最劣情境下,最快2060年台灣就沒有冬天。

由科技部、中研院、中央氣象局、台灣師範大學地科系、國家災害防救科技中心組成的台灣氣候變遷科學團隊指出,根據IPCC最新報告顯示,無論何種排放情境,若無法在未來幾十年內大幅減少二氧化碳及其他溫室氣體排放,全球暖化幅度在本世紀將超過1.5℃或2℃,直接造成氣候系統改變,包括極端高溫、豪雨、乾旱發生頻率與強度增加、強烈熱帶氣旋比例增加。

緩解災害 須強化調適能力

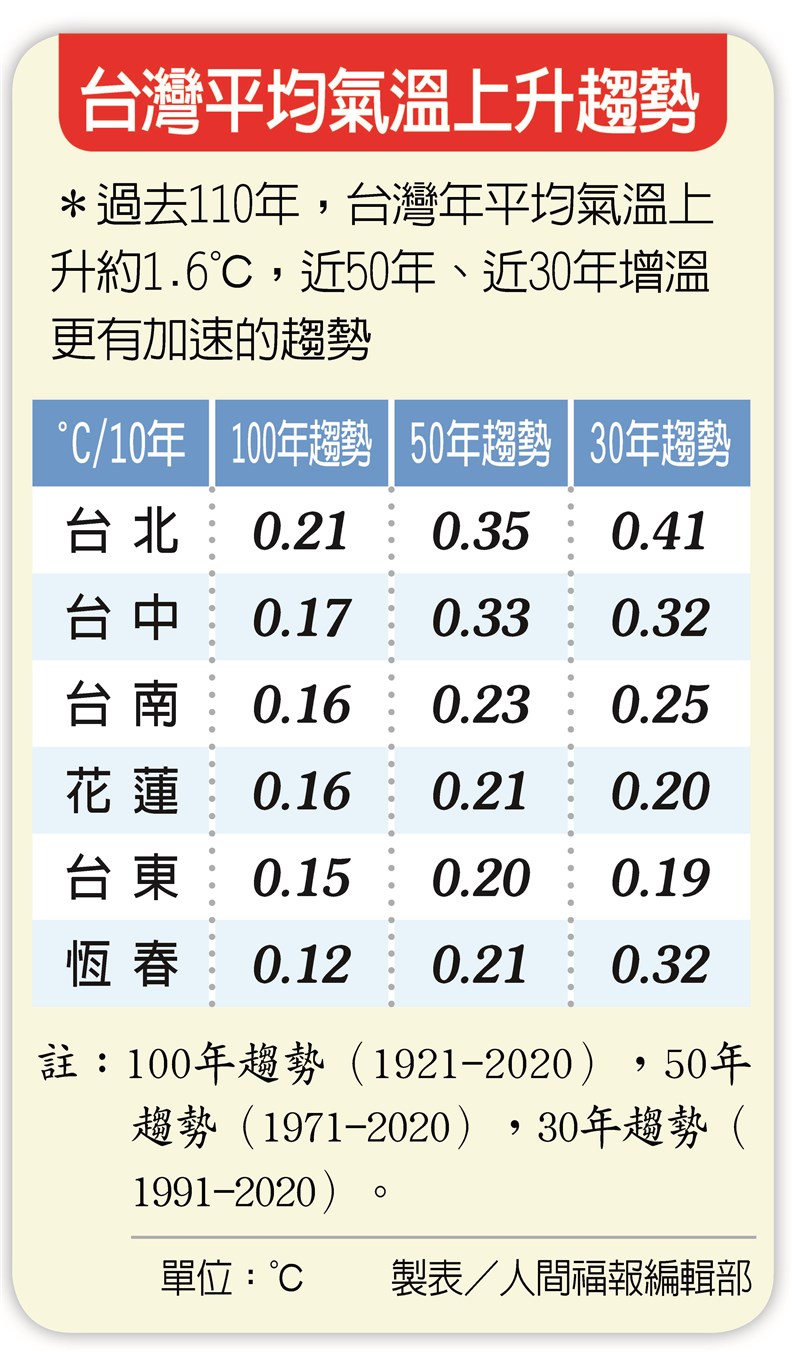

回顧台灣本地氣候觀測,過去110年間,台灣平地年平均氣溫上升1.6℃,比全球平均1.07℃還高,且近50年至30年增溫還有加速趨勢。年總降雨量沒有明顯變化,但1961年至2020年,少雨年發生次數明顯比1960年前還多。

「夏天愈來愈長、冬天愈來愈短」對民眾感受最深刻,台灣團隊估算,跟1990年前相比,台灣夏季長度增為120天至150天,冬季減為70天,近年甚至剩下20天至40天,參與研究學者苦笑,「冬衣都可收起來了」。

未來氣候更不容樂觀,在最劣情境下,本世紀中、末的年平均溫度,台灣將分別上升1.8℃、3.4℃,即使在理想減緩情境下,也可能增加1.3℃、1.4℃。到世紀末時,夏季大幅拉長為155天至210天,冬季降為零天至50天;而且若情況最慘,可能最早在2060年就達到完全沒有冬季的情況。

極端改變 農業能源受衝擊

台灣氣候變遷科學團隊指出,若全球達成2050年淨零碳排目標,將能有效遏阻氣候中長期變遷,並降低未來負面衝擊。全球暖化趨勢短期間不容易立即降低,極端天氣與氣候發生頻率仍有持續增加的可能,台灣應同步持續強化因應氣候變遷的調適能力,以緩解災害衝擊。

台灣氣候變遷科學團隊成員、中研院環變中心人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄說,台灣百年來增溫速度比全球平均高,研判是因位處季風環流較弱地區,冬天日數少,夏天又增溫。暖化影響不像極端降雨或乾旱這麼快速激烈,卻是長期性改變,將造成農業、生態、公共衛生、疾病、能源調度等全方面的社會衝擊。

逢甲大學國貿學系教授楊明憲說,農業面對氣候變遷首當其衝,短時間雖無法減緩,但政府可以做好調適,包括研發抗逆境品種、改善栽培管理、推動農業保險及灌區輪作,在天災衝擊下,所有產銷環節都需要重新檢視,但更重要是透過政策引導農民並改善觀念,若不斷發放天災救助或補助,終究不是長久之計。

中研院永續科學中心副執行祕書龍世俊表示,當每日最高溫達到34℃以上,因中暑而掛急診的案例就增加4倍,其中女性增幅7.5倍為最高;戶外活動熱傷害則以孩童最明顯,當溫度達到33℃以上,0至14歲的急診數量將暴增為6.8倍,顯示氣候變遷對人體健康影響甚巨。