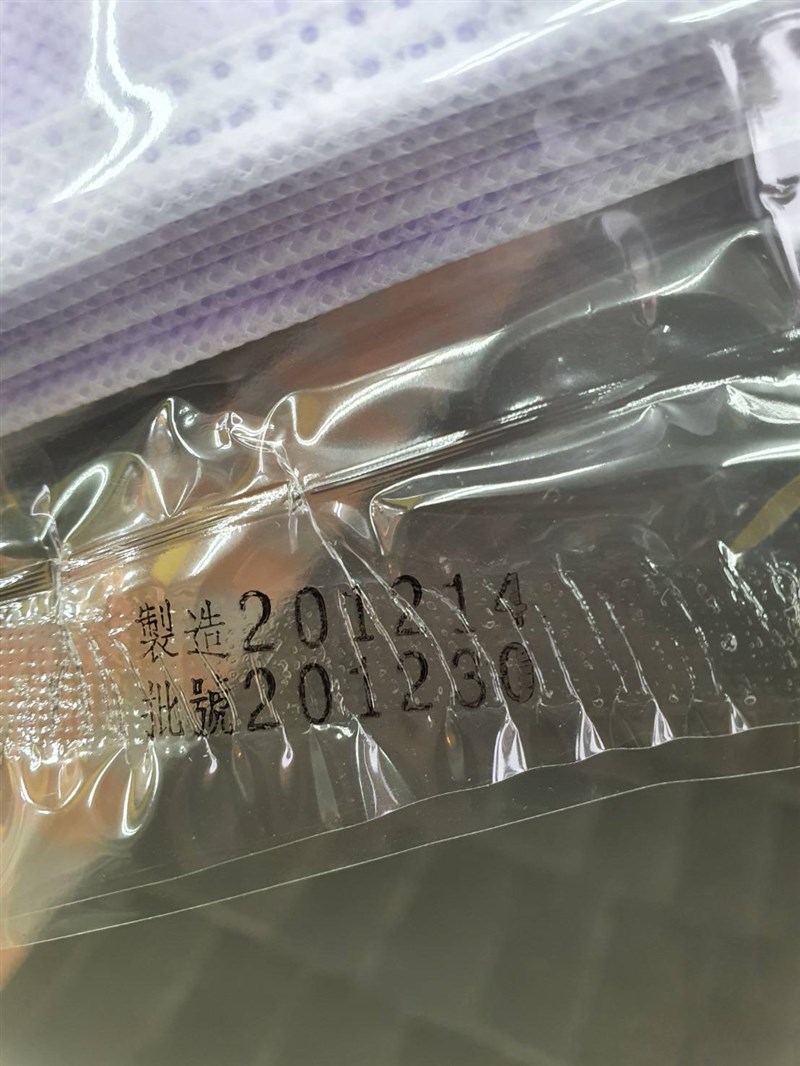

小包裝上應有製造日期及批號。圖/楊雅棠

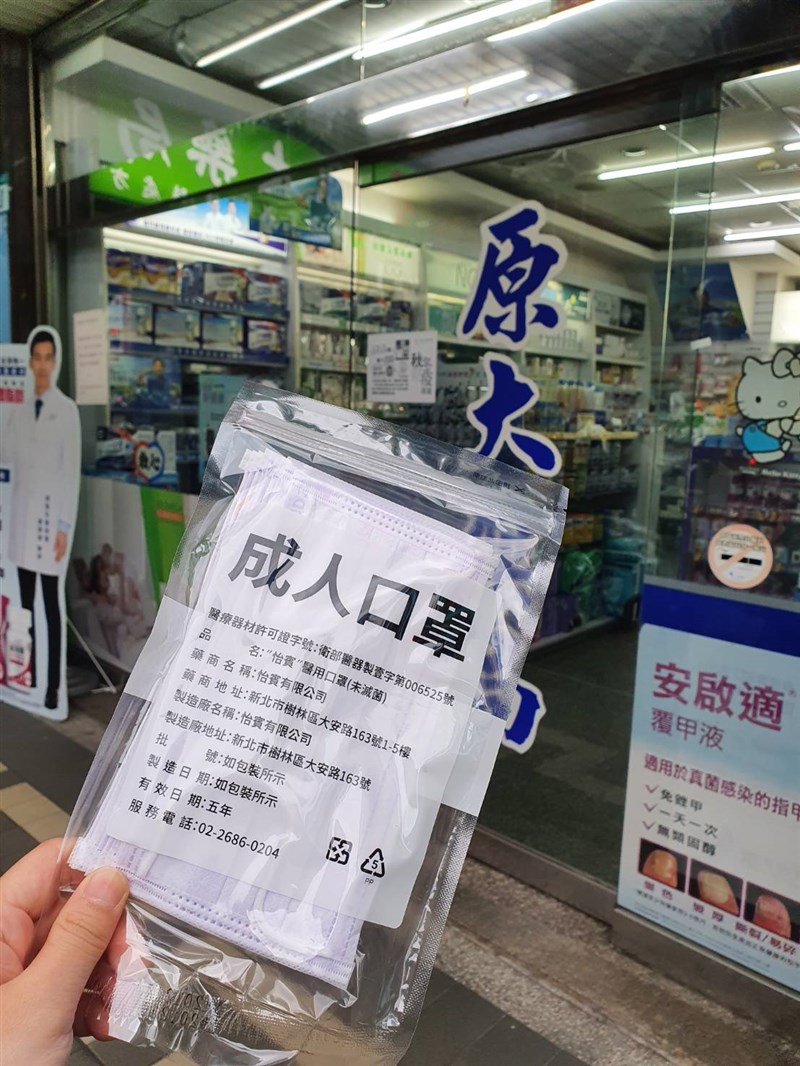

小包裝上應有製造日期及批號。圖/楊雅棠 實名制口罩改以完整小包裝上路,包裝上應清楚載明產品名稱、醫材許可證字號以及廠商相關資訊。圖/楊雅棠

實名制口罩改以完整小包裝上路,包裝上應清楚載明產品名稱、醫材許可證字號以及廠商相關資訊。圖/楊雅棠

【本報台北訊】實名制口罩新制新天上路,除了成人和兒童口罩售價都降價成14天10片40元,包裝也從藥局自行分包改為由廠商直接完整包裝,並明確標示許可證字號。藥師公會發言人黃彥儒表示,完整包裝對口罩品質有保障外,民眾也能認明是哪家廠商做的口罩,如再發生問題,就可直接溯源,而不是怪罪整體口罩國家隊。

黃彥儒表示,之前發生混充口罩事件,藥師公會便極力建議應將口罩以完整小包裝方式販售,除了藥師不用再花兩小時包裝外,包裝上有明確的保存時間,也對民眾有保障。

加上之前口罩混充、品質瑕疵事件頻傳,但民眾來換口罩,也不知道究竟是哪家廠商製造,便只能怪罪整體國家隊。現在包裝上清楚標示製造廠商,對口罩品質提升也有幫助。

政府從1月24日禁止口罩出口、31日起全面徵用國內口罩製造業者的醫用口罩。之後為了讓人人都有口罩可買,更在2月6日推出了口罩實名制。

但9月卻爆出口罩國家隊加利科技以中國製非醫用口罩混用的重大違失事件,之後也陸續發生有藥局拿非台製口罩混充「MIT」的亂象,也迫使政府緊急祭出雙鋼印手段,要求台製醫用口罩皆需打上「MD」和「Made In Taiwan」。

藥師公會理事長黃金舜表示,假口罩的問題源自於疫情帶來口罩的大量需求,供不應求價格自然上漲。這一年來一片口罩的成本大約落在新台幣1.5元左右,加上運費和銷售成本,一片約3.1元。但口罩貴的時候,一片十幾元許多人也是趨之若鶩,近期口罩價格也都還在六元間擺盪。

「殺頭的生意有人做!」當淨利率達二至十倍,商人當然會鋌而走險。黃金舜表示,但好在有第一線藥師把關,就像這次「加利」口罩便是藥師向全聯會反映,收到的口罩標示十分奇怪,才在第一時間抓到問題廠商,在源頭擋下。藥師若無警覺,就有可能讓大量的混充口罩在市面上流竄,但這也讓第一線藥師備感壓力,因為一旦民眾發現口罩「怪怪的」就會直接質疑藥師。

但加利事件爆發時,便有藥師指出,台灣口罩本來就多為陸製口罩,且只要符合標準,陸製沒有一定不好。是不是因為實名制口罩推行後,反讓民眾「非MIT不買」,讓廠商有機可趁,將陸製口罩佯裝台製口罩販賣?

「過去怎麼沒有,一直有!」口罩國家隊之一的康匠總經理陳勇志直言,以前就有好幾家廠商進大陸貨,冒充台製口罩在市場上賣。許多廠商只要在貨櫃的第一排放上未標「Made In Taiwan」的口罩,後面的貨則全數標上,進到台灣。只是疫情後實施口罩實名制,「人人都是糾察隊」,才爆出來。

他認為,雙鋼印措施對台廠是個保障,只要在邊境看到「MD」字樣就能斷定是為了混充而攔截。而政府也必須嚴加查廠,將非醫用和醫用口罩都留下紀錄,掌握買賣流向。

黃金舜則認為,應該從源頭把關,就口罩製造機具、原料熔噴布及生產數量多方勾稽,就能輕易地解決假口罩的問題。

衛福部食藥署醫粧組研究員王兆儀則說,從7月7日起,食藥署變修改「輸入藥物抽邊境查檢驗辦法 」,將醫用口罩納入邊境抽查的品項,但截至目前為止,都沒有查到偽標MIT的狀況。另外針對進口流向,也利用指標標的高風險業者,進行實地查核,防止輸入口罩混入;更前端也要求一定要有合法醫療器材製造廠的證明文件才可辦理輸入。

另也透過標檢局、國貿局、關務署和地方政府的跨部會合作,掌握醫用和非醫用口罩的流向,如有不法即移送檢調偵辦。

現在,不論實名制或盒裝平面口罩都回歸完整包裝機制,民眾認明最小包裝上的標示出產品名稱、醫材許可證字號以及廠商相關資訊,才是合格的醫用口罩。