研究發現,每1千公噸黑潮海水約含50片1至5毫米的塑膠微粒,呼籲外界正視塑膠微粒汙染海洋問題,示意圖。圖/資料照片

研究發現,每1千公噸黑潮海水約含50片1至5毫米的塑膠微粒,呼籲外界正視塑膠微粒汙染海洋問題,示意圖。圖/資料照片

【本報台北訊】國內研究揭露,墾丁沙灘普遍存在小於5毫米的微塑膠,海生館收容的海龜體內,百分百有塑膠海廢。學者也指出,海研二號研究船去年在東部海域發現,每1千公噸黑潮海水約含50片1至5毫米的塑膠微粒,「看不見的比看得見的更可怕」,呼籲外界正視塑膠微粒汙染海洋問題。

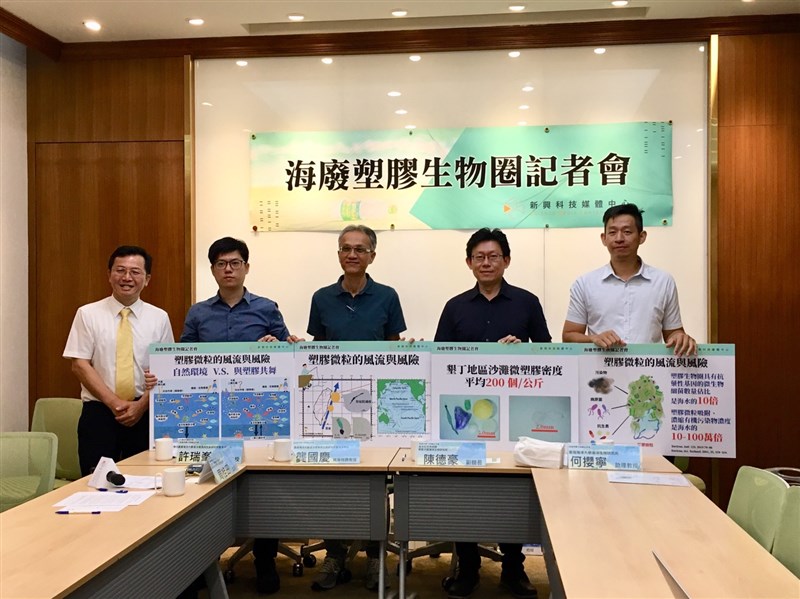

新興科技媒體中心今天邀請海洋學者專家舉辦記者會,分享海廢塑膠的國內外現況。海洋委員會海洋保育署長黃向文原本預計出席,說明未來海洋研究議題發展,但臨時缺席。

屏東海生館副館長陳德豪表示,目前墾丁沙灘上每公斤平均有200個微塑膠,多是肉眼無法看見的,可能會成為致病菌、具抗生素抗藥性的細菌遠程散布的新途徑。若這些具有抗藥性的細菌能在海洋塑膠廢棄物存活愈久,跨越國界傳播的風險愈高。

陳德豪也說,在海生館採樣的魚類與海龜糞便中,95%的魚體平均有5個微塑膠,海龜糞便則百分之百存在海廢塑膠垃圾,顯示海龜攝取風險更高,但目前尚未確知塑膠微粒對魚及海龜的健康影響。他也強調,尚無科學證據顯示,微塑膠上的微生物會危害海鮮食用安全,民眾不用過度擔心。

圖說:新興科技媒體中心今天邀請海洋學者專家舉辦記者會,分享海廢塑膠的國內外現況。圖╱吳姿賢

海洋大學海洋環境與生態研究所暨海洋中心終身特聘教授龔國慶指出,要除去塑膠廢棄物的影響,不只是清理肉眼可見的塑膠廢棄物,看不見的危害是更需要關注的重點。

龔國慶説,海洋大學與海洋中心去年9月使用海研二號研究船在東部海域調查,發現原本每1千公噸的黑潮海水含有約50片1至5毫米大小的塑膠微粒,尤其當黑潮流經台東後,塑膠微粒的含量會增加5倍,證實人類不當排放至海洋的海廢,會以塑膠微粒型態進入海洋環流的循環。

海洋大學海洋生物研究所助理教授何攖寧説,每年未妥善管理的塑膠進入海洋的數量約為8百萬噸,其中亞洲地區占86%。塑膠微粒具有難分解的特性,因此會附著許多物質,包含抗病菌、病原體,形成一個「濃縮球」。日本東京農工大學2001年研究指出,含有塑膠微粒的物質,吸收有機汙染物的濃度是一般海水的10至100萬倍。