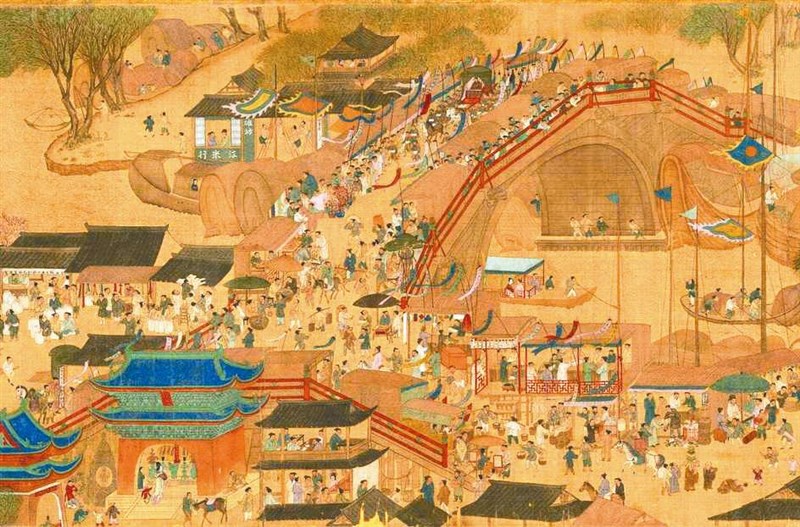

透過《清明上河圖》,現代人可窺看宋代的繁榮,如橋上有各式攤販。

圖/取自故宮博物院

透過《清明上河圖》,現代人可窺看宋代的繁榮,如橋上有各式攤販。

圖/取自故宮博物院

【本報綜合報導】最近「地攤經濟」在中國大陸很熱門,甚至引發政府高層的臆測。其實,地攤和城市管理的問題在大陸由來已久,根據史料,唐宋兩代城市經濟發展興盛,為維護城市運作,宋朝對於攤販侵占街道,祭出嚴厲處罰,要打七十大板且一律拆除違建,可能比現代執法還嚴格。

大陸國務院總理李克強日前赴山東考察時,肯定「地攤經濟」為社會帶來的貢獻,一時大陸各地出現大量攤販,連城管也鼓勵民眾擺攤。但此景只維持十天左右。

其實,攤販管理的問題在大陸已存在很久,古代甚至曾阻礙皇帝出巡,港媒報導,擺地攤幾乎和人類的商業歷史一樣悠久,流動性高又來去自如的攤販,從很久以前就成為古代城市管理的重點對象。

地攤亦是人類商業

歷史可謂悠久

雖然唐宋兩代的城市生活有巨大差異,不過唐代在城市管理方面已相當成熟,也為宋代效仿。據「唐律」規定:「距府十丈(唐制一丈約三公尺,十丈為三十公尺)無市,商於舍外半丈,監市職治之」,意即進行商業活動至少要離官府三十公尺以上,也不可離民宅太近,由監市負責督管。

同時,「唐律」也對占道經營的店家有相當嚴厲的懲罰:「諸侵巷街阡陌者,杖七十」,捱打不代表完事,還要負責把街道恢復原狀。

透過記載宋代社會生活的《東京夢華錄》以及《清明上河圖》等名作,我們多少能夠想像當年宋代城市大街上店鋪林立的繁榮盛景,自然也注意到宋代街道上各式建築與攤販。

為了保持城市交通順暢,宋代皇帝屢下詔書,對商家侵占公共街道的現象進行管制,如開寶九年(西元九七六年)宋太祖令:「宴從臣於會節園,還經通利坊,以道狹,撤侵街民舍益之。」

這是由於趙匡胤在會節園宴請大臣後,經通利坊返回宮殿,由於該街道侵街現象嚴重,使皇家儀仗無法順利通行,讓趙匡胤勃然大怒,決定要整治市街亂象,拆除所有侵街建築。為此,朝廷特地組織了類似今日大陸城管的執法隊伍──街道司。據《宋會要輯稿》載:「(宋仁宗)嘉佑二年十二月二十九日,置街道司指揮兵士,以五百人為額」。

街道司由五百人組成,統一穿青衫,負責維持街市場秩序、街道衛生、疏導交通與管理侵街問題。在拆除沿路侵街的攤販與違章建築的同時,官府也考慮到天候對行人的影響,因此會在一些街道兩旁建「廊」,讓道路可遮風擋雨雪。

人民現實需求

法令難收遏止效果

然而,北宋以來所頒布的城市管理措施,始終難以杜絕侵街現象,經常是蓋了又拆,拆了又蓋,如雜草般春風吹又生。這情況即使到了宋室南渡長江、京城從汴京遷到臨安(今浙江杭州),官府仍不時採取強硬措施,拆除侵街民舍。

從北宋到南宋,其侵街問題始終無法解決,百姓依然故我地繼續侵街占道,代表民眾有極大的現實需求,讓朝廷無法單純透過政策法令就能達到遏止效果。

而從古代看今日的地攤經濟熱潮,除了能在一定程度上刺激疫情發生以來低迷蕭條的經濟發展,另一方面也勾起了人們對城市生活的記憶。但與宋代情況相同,如何能同時兼顧商業貿易、衛生、安全與都市交通,或許才是政府積極有所作為的方向。