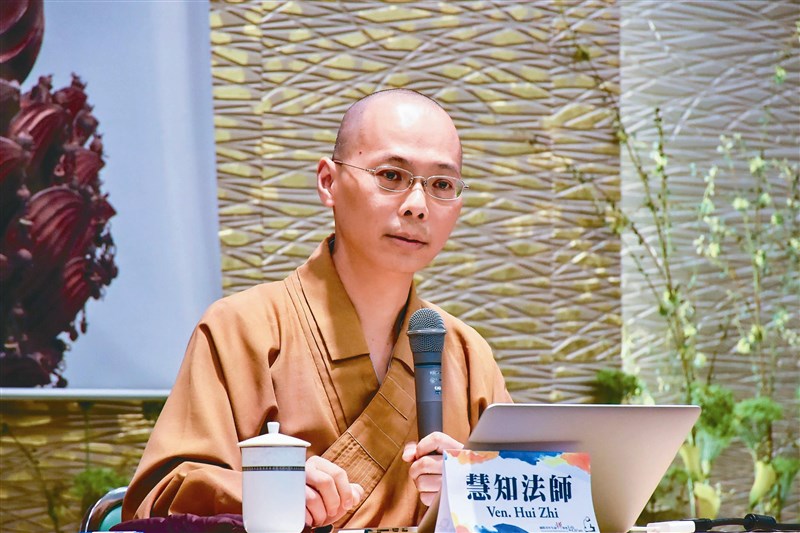

主持人/慧知法師。圖/人間社

主持人/慧知法師。圖/人間社

談到革新佛教,還真是千頭萬緒;對於怎樣重整佛教制度,也不是寫上幾篇文章,或喊個幾句口號就能做到。圖╱取自網路

談到革新佛教,還真是千頭萬緒;對於怎樣重整佛教制度,也不是寫上幾篇文章,或喊個幾句口號就能做到。圖╱取自網路

文/星雲大師

主持人/慧知法師

談到革新佛教,還真是千頭萬緒;對於怎樣重整佛教制度,也不是寫上幾篇文章,或喊個幾句口號就能做到。但是儘管如此,有些問題,只要從每一個人的觀念上和思想上注意起,仍然是有辦法的。比如:把信徒還給佛教,把教產還給教團;多為公眾增置產業,不為個人積聚財寶;多為佛教培養信徒,不為自己增加勢力等等。只要大家都能化私為公,那麼復興佛教,還是很有希望的。

只是在我的觀念之中,真正要革新佛教,最終還是要倡導人間佛教。因為佛教是為人而有的,當然所有的佛教都要合乎人性、合乎人心、合乎人和、合乎人道。因此,人間的佛教對於個人的道德教育,對於家庭的倫理教育,對於社會的群我教育等等;有了這些佛教在人間的教育,把人間的「人」都健全了,其他的是非煩惱,就不用一一去麻煩了。所以我覺得,人間佛教佛陀的教育,最能做為普世的教化,如果大家都能尊重、遵守,必定普世太平,人間充滿祥和歡喜,人人都能過著幸福安樂的生活,這也是我們推動人間佛教的最大希望。

人生禮儀

佛教發源於印度,光大於中國,對於佛教的「因緣果報」、「四大皆空」、「阿彌陀佛」等思想觀念與佛教名詞,大家都耳熟能詳;就是不懂其義,也會隨口道來,無形中這些教理早已融入人們的生活中。這都要感謝歷代的祖師大德,用種種的方法讓佛教普及;所謂「佛光普照三千界,法水長流五大洲」,可說是匯聚了幾千年的時間與百萬人的發心,才有今日的成果。

我認為佛教除了佛陀開示的教理外,對於人生的生活指導,尤其人間的禮儀規範,應該要建立完整的系統。像西方國家,國王、總統即位親政時,都需要宗教替他加冕;一般民眾在星期天也會到教堂做禮拜。

又如回教徒,除了一日五禱之外,想吃雞、鴨,不能隨便宰殺,必須經過宗教師的誦經,才可以烹食,這就是他們宗教的禮儀。可以說,生活中的大小事,都離不開宗教信仰,都有宗教禮儀來規範。

我初到台灣時,佛教徒總是家裡有喪事了,才會想到採用佛教的儀式;家裡有喜事,卻很少想到以佛教的儀式來進行。因為一般人的觀念,都認為人死了才需要佛教來誦經超渡。

其實,人的一生都離不開佛教。好比南傳佛教,信徒家裡生了一個小孩,他的滿月、周歲、入學、結婚等喜慶,都希望得到法師的祝福;家裡有人往生了,也要為亡者供僧,以此行善回向給亡者上生佛國。供僧不僅是廣植福田,同時是佛門的法會儀禮之一;信徒們都深信,三寶功德不可思議,唯有佛法可以為他們和家人帶來幸福。

為了讓佛教普及於社會,深入大眾的家庭,使佛法生活化、生活佛法化,我做了許多的創新。例如,我為信徒主持佛化婚禮,雖引起社會許多人的非議,但我認為,這是少見多怪的緣故。因為宗教師本來就是要主持人間的儀禮,為人們的婚喪喜慶提供服務,這也是宗教師的職責與使命。

我深刻感覺到,佛教有一些禮儀,應該要融入到信徒的生活中;每一間寺院,對自己的基本信徒,也都要有資料記錄。打從信徒出生起,寺院就應該關心他。滿周歲時,讓他和佛菩薩照一張相片;入學,為他舉行啟蒙典禮;弱冠、成年,為他舉行弱冠禮、成年禮;結婚,為他舉行佛化婚禮;就業、開店、新居落成、喬遷,都要給予祝賀及舉行灑淨的佛事。當他百年離開世間,寺廟都有他這個人與寺院往來的記錄。

佛教的儀禮,除了這些人生的過程、行事之外,平時的過堂吃飯也蘊含禮儀,如龍吞珠、鳳點頭;乃至行止進退的威儀,也表現出一個人的氣質與教養。儀禮不是形式上的,而是要融入到人生的每一個階段與生活的每個細節裡;佛教如果對這許多人生的禮儀多加推動,使之普及於社會,普遍各個階層,對於淨化人心,增長道德,必定有莫大的助益。

──摘自《佛法真義3》