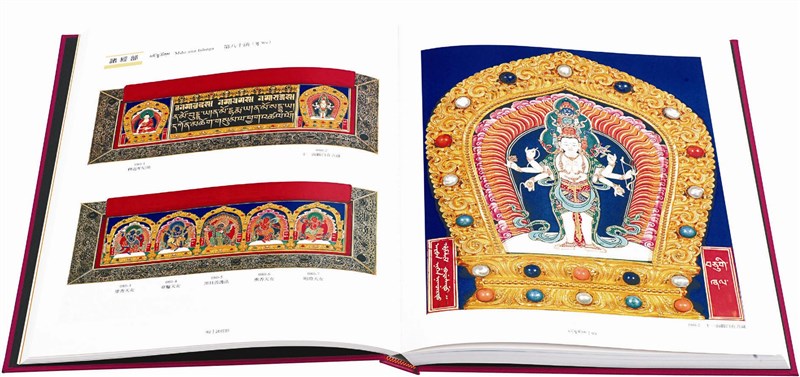

清代的《龍藏》。 圖/佛陀紀念館提供

清代的《龍藏》。 圖/佛陀紀念館提供

文/佛光山佛陀紀念館館長如常法師

佛教教主釋迦牟尼佛涅槃於距今兩千五百年前,當時為了正法永存,佛陀大弟子大迦葉乃召集眾人,就佛陀所說的教法進行經典的結集。

佛教史上第一次「五百結集」,是由大迦葉率領五百羅漢於王舍城集會一處,由阿難尊者口誦,與會者合誦以確認佛陀的教法。佛經是經過多次結集而形成的,從早期透過口耳相傳,繼而背誦再轉為後期的書寫、印刷等形式,佛經的傳播也就更加廣泛。

回教傳入印度後,印度已失傳的許多佛經,如今保存在漢傳佛教、南傳佛教及藏傳佛教之中,這些典籍遂成為稀世珍寶。佛光山在星雲大師的有心收藏下,有尼泊爾、越南、緬甸、泰國、西藏各版本的貝葉經,收藏了六朝寫經《摩訶般若波羅蜜放光經》,《鐵眼藏》、《龍藏》、《麗江大藏經》等。

佛經傳至中國,隨著雕版印刷技術業的興起,歷代刊刻的大藏經得以保存,從宋初到清末的一千年間,官方與民間共刻了二十次大藏經。宋代刻有成都《開寶藏》、福州《崇寧萬壽藏》、《毗盧藏》、湖州《思溪藏》和平江《磧砂藏》。遼代刻有《契丹藏》。金代刻有山西《趙城藏》。元代刻有杭州《普寧藏》、北京《弘法藏》。明代刻有《南藏》、《北藏》、《武林藏》、《徑山藏》。清代刻有《龍藏》。這些大藏經,每部刻版都在十萬塊以上,可謂工程浩大。

家師星雲大師非常重視佛經的傳播及流通,早在一九五八年起,倡印每月一經,將刻本經典予以現代化。一九七七年起,佛光山開始編纂屬於現代的「佛光大藏經」,為了就是讓人讀得懂佛教經典。

佛陀紀念館為了完整呈現佛教典籍藏經的發展過程,首度結合友館共同舉辦佛教藏經文物大展,展出之各館精品計有國家圖書館、南韓東國大學以及佛光山。展品計有宋、元、金文物三件(國寶級)、六朝兩件、唐代三件、宋代四件、明代六件、清代四件以及近代十四件等諸多經典,還有高麗大藏經等,可謂盛典薈萃,讓台灣民眾能一次目睹佛經傳布與信仰盛況。

展覽期間,並與佛光大學和佛光山藏經樓,共同舉辦佛教藏經國際學術研討會,期許佛法廣為弘傳,薪火相傳。