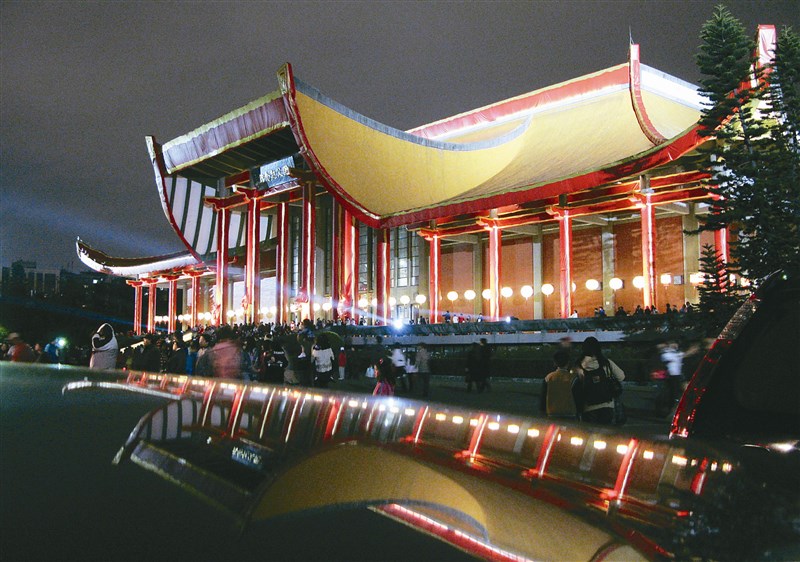

有「建築詩人」美譽的王大閎,前晚於睡夢中辭世,享壽一百零一歲,(圖)的國父紀念館是王大閎的作品之一,也被公認是台灣第一棟現代建築。圖/資料照片

有「建築詩人」美譽的王大閎,前晚於睡夢中辭世,享壽一百零一歲,(圖)的國父紀念館是王大閎的作品之一,也被公認是台灣第一棟現代建築。圖/資料照片

有「建築詩人」美譽的王大閎(圖),前晚於睡夢中辭世,享壽一百零一歲,國父紀念館是王大閎的作品之一,也被公認是台灣第一棟現代建築。圖/資料照片

有「建築詩人」美譽的王大閎(圖),前晚於睡夢中辭世,享壽一百零一歲,國父紀念館是王大閎的作品之一,也被公認是台灣第一棟現代建築。圖/資料照片

【本報台北訊】設計國父紀念館的建築師王大閎,前天晚上七時五分於睡夢中辭世,享壽一百零一歲,王大閎兒子王守正昨天證實消息,並表示,父親此生最大遺願就是未能完成「登陸月球紀念碑」,未來想推動這項計畫,完成心願。

有「建築詩人」美譽的王大閎,一九一七年七月六日出生於北京,成長於蘇州及南京,是首任外交部長王寵惠的兒子。他曾留學英國劍橋、美國哈佛大學,被譽為「現代主義建築的最後大師」的貝聿銘,是他在哈佛念書時的同學。

王大閎一九四七年在上海成立五聯建築師事務所,一九五三年應父親要求來到台灣。王大閎一最為人熟知的公共建築是台大第一學生活動中心、淡水高爾夫俱樂部、林語堂宅、外交部與國父紀念館,他比較滿意的作品是外交部,當時蓋國父紀念館還和政府官員大吵一架,王大閎更故意開玩笑說:「你們要一個大屋頂,我就給你最大的。」

他是台灣近代建築界的代表人物,也是第一代接受西方教育的華人建築師,他雖受西方現代建築啟蒙,但總是思考如何將中國傳統建築的形式與空間美學接軌,透過建築傳遞人文精神。

銘傳大學建築系專任助理教授徐明松認為,王大閎在建築史上的地位,除了是把中、西式建築融合外,在戰後台灣物資貧乏下,要以有限材料蓋出國父紀念館,非常難得,「國父紀念館雖然蓋成中國式屋頂,但下方沒有太多裝飾性的元素,是現代建築中結合傳統的代表」。

不過被公認最能代表他建築風格的,是在舊建國南路的自用單身小宅,這是他在台灣開業後的第一個作品,他在這棟自宅歷經結婚、生子,許多藝文界友人更經常是這裡的座上嘉賓。

十多年前,王大閎建築研究與保存學會在民間、學界串連奔走,募款重建王大閎建國南路自宅,去年在北美館旁復刻重建王大閎建國南路自宅,並捐贈給台北市政府,開放民眾參觀。

最具意義作品

兒子盼圓夢

「創作登陸月球紀念碑,是源於他的太空夢。」王守正表示,高二百五十二點七一呎(約七十七公尺、逾二十層樓)的純白紀念碑,象徵月球與地球之間的最大距離二十五萬二千七百一十哩,紀念碑由兩片高窄的碑塔組成,內部圍成一間紀念堂,灑落的陽光來自上方一道直直挑空至頂部的窄縫,創造出有如教堂般的肅穆。

王守正表示,該計畫因中美斷交而停止,王大閎仍視為「最具意義的作品」。王大閎建築研究與保存學會有意推動完成登陸月球紀念碑,希望藉由後人的力量,完成王大閎生前的夢想。

王大閎曾贏得故宮博物院的競圖,但被執政者認為不夠「中國」而被取代。一九八○年代台灣鄉土主義興起,過去被嫌「不夠中國」的王大閎,此時又因「太中國」而被時代浪潮淹沒。

二○○○年,王大閎重新受矚目。二○○五年,建築學者徐明松、阮慶岳為王大閎首度舉辦個人建築展,題目就叫「忘了王大閎,就是忘了我們自己!」

王大閎曾說,建築師的終極責任,在於「盡力創造一幢能擊動心靈的建築物」。沒能讓王大閎完成這一棟「擊動心靈」的建築,是台灣的損失;然而對一路走來始終堅持的王大閎來說,這一生應該是無憾了。