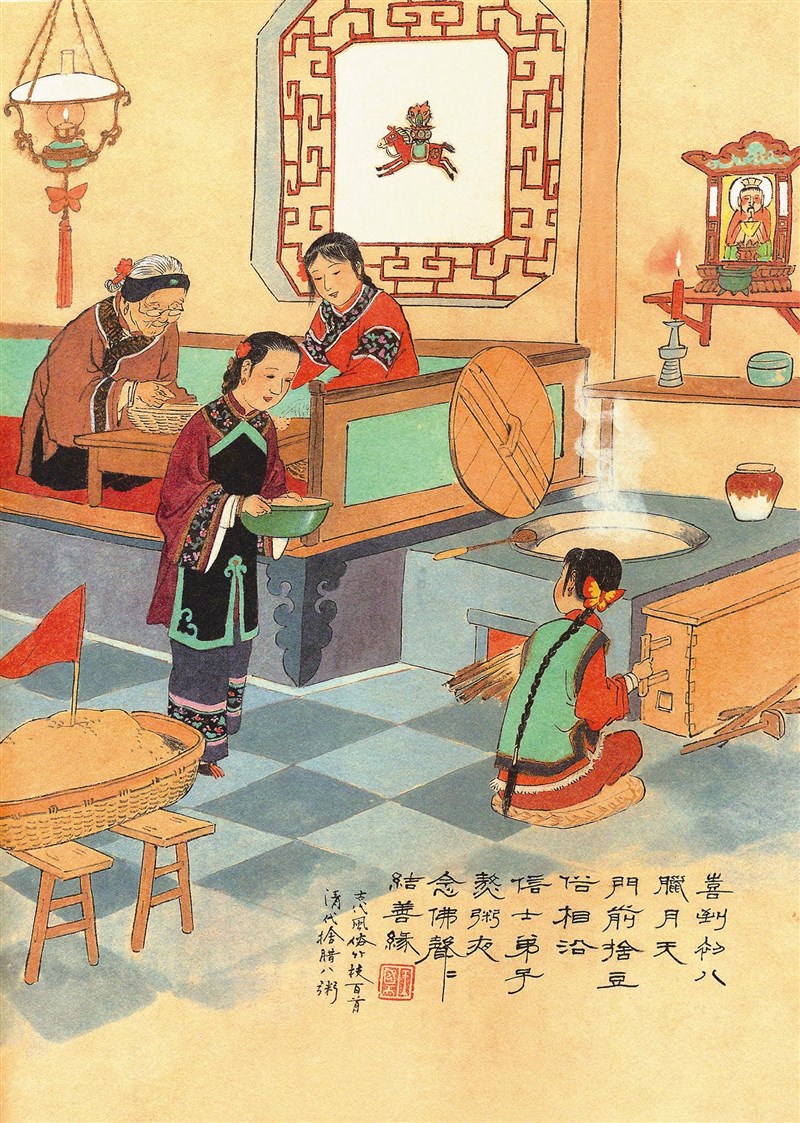

古時善男信女在臘八前一晚,捻豆做粥,每捻一豆念佛一聲,曰「結緣豆」。因此畫家王弘力題詩曰:「喜到初八臘月天,門前捨豆俗相沿,信士弟子熬粥夜,念佛聲聲結善緣。」真是應和了大師對吃臘八粥的意義闡述。 圖/資料照片

古時善男信女在臘八前一晚,捻豆做粥,每捻一豆念佛一聲,曰「結緣豆」。因此畫家王弘力題詩曰:「喜到初八臘月天,門前捨豆俗相沿,信士弟子熬粥夜,念佛聲聲結善緣。」真是應和了大師對吃臘八粥的意義闡述。 圖/資料照片

文/陳玉燕

農曆十二月,習俗稱「臘月」,在臘月用鹽漬肉,乾而食用,謂之「臘肉」,為國人過年必備之菜餚。

十二月為什麼稱「臘」?臘字的意義,說起來很有趣的,可窺見中華文化之悠久。

先說「臘」字的意義,《風俗通》載:「臘者,獵也。言用禽獸以祭祖先也。」《史記.秦本紀》也載:「……故云初臘,獵禽獸,以歲終祭先祖,因立此日。」《禮.月令》上說:「孟冬臘先祖五祀。」注釋說:「此周禮所謂蜡祭也。」

綜合上說,似乎「臘是歲終以禽獸祭先祖之意。」可是,也有謂「臘」是祭百神的。如《說文》:「冬至後三戌臘,祭百神也。」《前漢.武帝紀》也說:「祀門戶,比臘。」注釋:「冬至後臘,祭百神也。」

另有二種說法:一是謂「臘」,接也。如晉博士張亮議說:「臘者,接也。祭宜在新,故交接也」;一是謂「臘」,索也,刃也。如《博雅》載:「臘者,索也;又刃也。」《周禮.冬官考工記》謂:「桃氏為劍,臘廣二寸有半寸。」注云:「臘謂兩刃也」、「兩刃者,兩面各有刃也」,這二說的意義,與「臘月」的「臘」,意義相去更遠,不如從上說。

「臘」的淵源,似乎很早。《正字通》說:「月令孟冬臘先祖五祀,自昔有之,非自漢始。」《物源》載:「神農初置臘節。」臘節早在神農時代開始!

惟「臘」的稱呼,各朝代並不一致。《風俗通》說:「夏曰嘉平,殷曰清祀,周曰大蜡,漢曰臘。」《史記.秦本紀》說:「始皇三十一年十二月,更名臘曰嘉平。」僧年亦稱「臘」,如元稹〈志堅師〉詩云:「嵩山老僧披破衲,七十八年三十臘」,即言其為僧之年。

至於「臘」所指的時間,古來說法也不一致。如《說文》:「冬至後三戌臘」;《漢書.陳勝項籍傳》有言:「臘月,勝之汝陰」,注云:「秦之臘月,夏之九月」;臣瓚說:「建丑之月也」,晉博士張亮議說:「俗謂臘之明日為初歲」,《荊楚歲時記》亦載:「十二月八日為臘日。」可見,「臘」所指的時間,各執一說。

佛家的「臘日」,為十二月八日。相傳釋迦牟尼佛於是日成道。《荊楚歲時記》載:「十二月八日為臘日。北宋東京都城諸大寺,作浴佛會,進七寶五味粥與門徒,謂吃以增福。」又《譬喻經》說:「佛以臘月八日,神通降伏六師,六師不不如,投水而死。仍廣說法,度諸外道。外道伏化,白佛言:佛以清水洗我心垢,我今請僧洗浴以除身穢,仍為常緣。」

故現今習俗,悉以十二月為「臘月」,十二月八日為「臘日」,吃「臘八粥」,取佛家「吃粥增福」之意,至於祭祖先之禮,倒漸漸失去了。

最後要特別一談的是,「臘、腊、蜡、蠟」四字,並不相同,也不通用,這是應當辨正的。

腊,音昔,乾肉也。如《易經》:「噬腊肉。」蜡音乍,年終祭名,祭百神也。《風俗通》載:「周曰蜡,漢曰臘」。照《月令》的鄭玄注:「蜡與臘同,臘即周禮所謂蜡。」不知臘祭先祖,蜡祭百神,二祭各別,鄭玄合為一,非也。

一般人將蠟梅、蠟丸、蠟炬、蠟樹、蠟書之「蠟」,寫作「臘」或「腊」,這是最大的錯誤;或者,把「蜡」當成「蠟」的簡體,都是不對的。更怪的是,一些通用的字典、辭典,竟然把「腊」字,當成「臘」的簡體字、俗字,或者注上「腊」通「臘」,都是不當的。