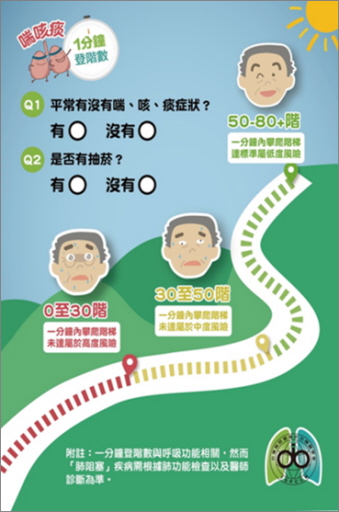

爬樓梯1分鐘爬不完4層樓,即有低度肺阻塞風險。圖/台灣胸腔暨重症加護醫學會提供

爬樓梯1分鐘爬不完4層樓,即有低度肺阻塞風險。圖/台灣胸腔暨重症加護醫學會提供

【本報台北訊】肺阻塞高居國人10大死因第7位,平均減少6至10年餘命,卻因「喘、咳、痰」等初期症狀易與其他疾病混淆,加上篩檢評估方式複雜,使得多數民眾輕忽。為此,醫界發展「1分鐘登階肺阻塞風險評估量表」,若有上述症狀或有吸菸,爬樓梯1分鐘爬不完4層樓,即有低度肺阻塞風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會監事林慶雄說明,肺阻塞是空氣汙染、吸菸等因素造成的慢性發炎,釀成呼吸道阻塞,晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等症狀,易與氣喘或感冒混淆,也可能不嚴重影響生活而遭忽視,但肺功能惡化恐危及生命。

台灣胸腔暨重症加護醫學會委員邱國欽指出,肺阻塞造成的肺部功能受損不可逆,及早治療才能盡量維持肺功能。過去常見的肺阻塞自我篩檢方式有mMRC或CAT量表,評估方式與指標較複雜,且現代人少運動多坐車或搭電梯,可能難以警覺肺功能惡化。

台灣胸腔暨重症加護醫學會首度發展「1分鐘登階肺阻塞風險評估量表」,若有「喘、咳、痰」或有吸菸,爬樓梯1分鐘爬不完4層樓、只爬50至80階就感到喘,代表有低度肺阻塞風險;1分鐘爬不完3層樓、爬30至50階就喘,則有中度風險;若1分鐘內爬0至30階就氣喘吁吁,則有高度風險,宜盡早尋求醫師診斷。