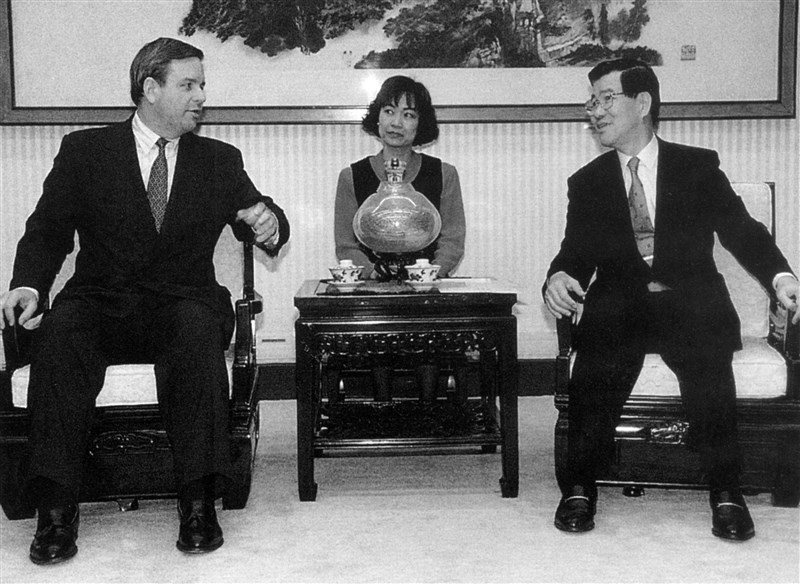

雖然杜邦在鹿港設廠計畫受到失

敗,但杜邦公司仍繼續在台投資

。圖為日後杜邦公司總裁賀利得

(左)會見行政院長蕭萬長。

雖然杜邦在鹿港設廠計畫受到失

敗,但杜邦公司仍繼續在台投資

。圖為日後杜邦公司總裁賀利得

(左)會見行政院長蕭萬長。

文╱徐宗懋圖文館提供

民國74年(1985)8月間,以產銷化學產品聞名於世的美國杜邦公司,決定投資美金一億六千萬元,在彰濱工業區設廠生產二氧化鈦。這是當時外國來台單項金額最大的投資申請案,經濟部迅速批准,卻遭鹿港當地居民強烈反對,抗議行動愈演愈烈,一年後,杜邦終於被迫取消投資案。

事件主要發生地在彰濱工業區,由彰化縣沿海鄉鎮鹿港、福興、線西、伸港等四鄉鎮的海埔新生地連結而成,總面積達千餘公頃,是張光世任經濟部長時所規畫的巨型計畫。榮工處和中華工程公司先墊下六十億工程款開工整地兩年,不料國際景氣不振,政府重新評估,導致工業區計畫停頓,但先前花下的工程款加上利息卻愈滾愈大,於是經濟部工業局急著尋找其他方案。到了民國74年,工業局計畫將該區土地兩百餘公頃闢為農藥製造專業區,卻遭到當地居民強烈反對,包括該區選出的中央民意代表,以及中央一些大老都表示關切,這個構想因而遭挫。

該次杜邦投資案,工業局事先保持機密,以便造成既成事實,避免居民抗爭;杜邦公司也相信政府權力的威信,未試圖先與當地居民溝通協調。儘管如此,消息依然傳出,鹿港居民反應強烈。民國75年(1986)3月由彰化縣議員李棟樑主導的陳情書,在兩天內即獲數萬人連署,緊急送到總統府、行政院、立法院等各單位。

陳情書指出,杜邦公司一次申購60公頃土地,絕非單純生產二氧化鈦,將來必會遷設國外無法立足的高危險性生產設備,對當地造成傷害。為了更凸顯反對的訴求,李棟樑並發動街頭遊行,在鹿港舉行反公害說明會,其間抗議民眾舉著標語「我愛鹿港、不要杜邦」、「環境權是基本人權」、「誓死護鄉土、誓死反杜邦」等標語,警方派出鎮暴部隊,雙方形成小規模的推擠與衝突。

反杜邦環保運動由原來較溫和的陳情活動升溫為肢體抗爭,事件擴大,加入政治意涵,也達到廣泛的宣傳效果,引起全國性的討論。面對升高的情勢,政府原先保證杜邦不會造成汙染,轉為柔性的宣導策略。

5月間,環保局安排環保人員、地方人士、民意代表、化工專家、新聞記者等二十人,赴美國考察杜邦公司二氧化鈦廠,考察團員返台後一致認為杜邦公司美國廠公害防治措施相當完善,沒有任何汙染,因此杜邦公司到彰化設廠,彰化縣民沒有理由反對。然而考察團員的說法並沒有為反對人士接受,反而指責考察團中的彰化籍代表遭杜邦收買。

該次事件中,鹿港居民的堅決態度不僅令當局震驚,也使整個社會加入討論,尤其當局再三保證卻不為當地居民採信,令人注目。

當局與杜邦公司的保證未受到民眾信任,主要是現有的重大汙染現象長年未改善,使新的保證失去其嚴肅意義。在輿論傾向於同情當地居民,以及黨外人士助陣,年底又將舉行選舉,當局態度逐漸趨於軟化,杜邦公司鑑於局面難挽,遂於年底宣布取消投資案。

鹿港反杜邦運動最後取得勝利,民國70年代以來,台灣社會逐漸出現環保呼聲,更藉此事件促成全民的環保意識覺醒。反杜邦也提供某種「自力救濟」的示範,引發全台各地的反公害事件,部分甚至呈現暴力色彩,遭致譴責。

此案在台灣環保史上具有高度意義,象徵台灣經濟發展的轉折點,民眾在滿足基本生活需求之後,開始回頭認真檢視自己的居住環境,猛然意識到40年的經濟發展雖然帶來富足繁榮,但也付出慘重的代價,家園失去往昔的清新美貌。

環保問題不僅涉及政府政策,也廣泛涉及地方政經、人文結構,最終更觸及每一個人的生活觀念與習慣。經濟發展與環境保護如何取得平衡的課題,台灣社會緊接著面臨無可迴避的挑戰。(徐宗懋原著,梁迦翔整理)