物換星移 瑠公圳拆遷戶的家庭相簿

物換星移 瑠公圳拆遷戶的家庭相簿

物換星移 瑠公圳拆遷戶的家庭相簿

物換星移 瑠公圳拆遷戶的家庭相簿

陳情方式如此動人,卻終究無法改變社區進化的渠道。後來,殘舊的聚落被推土機一一剷平。隱在時代夾縫中的這群邊緣人,半世紀的生活痕跡就此消失!

我居住的天闊社區是附近規模最大的新式住宅小區,八棟三十六層高的大樓圍成一個方陣,盤踞在新店溪畔。這兒原是一片眷村,因為住著好幾位退休將級軍官,被人們暱稱為將軍村。剛搬來的那幾年,每天早晨都可看到這些來自大陸各省的老先生們在中庭齊步走,個個相貌堂堂,腰桿兒挺得筆直。

聽鄰居們說,眷村改建之前,光是要取得所有住戶的同意,就讓建商花了好幾年。

而這裡的建築品質會這麼好,還真是多虧了這群老先生。他們組了一個監工隊,在工地埋鍋造飯,每天盯著建築工人,硬是讓誰都不敢馬虎。可歎,不過幾年光景,中庭裡的熟悉面孔便一張張少起來,原本挺精神的也坐上了輪椅,由外傭推著出來曬太陽。有一天,這些人、這些事都會隨著他們的離去而被遺忘,但八百多戶人家卻能長久住得安心。

天闊社區確切的位置,是在新店溪與瑠公圳之間,我所住的最裡棟剛好挨著瑠公圳,每天在陽台上俯瞰的就是源頭。幾年前它還是條臭水溝,兩側住戶違規占用,或是騰空架起停車位,或是設了小廚房,甚至還搭出了一個小型鐵工廠。

瑠公圳與台北的繁華有密切關係,起建人尤其值得緬懷、記述。原籍福建漳州的郭錫瑠(一七○五─一七六五)幼年隨父移民台灣,成年後到台北開墾。當時的台北盆地為一片荒野,一介平民的他,竟變賣家產、糾眾集資於新店溪開鑿水圳。為了讓施工順利,化解與原住民的衝突,還娶了山女為妾。歷時二十二載,主幹流經新店、景美、公館、松山的渠道於一七六二年完成,灌溉區域廣達一千兩百餘甲,但三年後的一場颱風導致山洪爆發,讓木質築構的渠道毀於一旦。郭錫瑠抑鬱身亡,享壽六十一歲。其子郭元分繼承父志重建,引水明渠改為多處暗溝,大部分木模興建的溝渠兩側改用土石製造,續經各地農民擴建,成為灌溉大台北地方支線最綿密的水源。

一九三○年代,北入劍潭的瑠公圳支流被移用排放汙水,一九七○年代又經填實加蓋成為新生北路高架橋;到了二○○○年代,僅剩新店溪碧潭附近的五公里渠道,兩側擠滿因陋就簡的民宅。台北縣政府規畫其為碧潭風景區的延伸,著手改善景觀,源頭到我們家的這一段不但種了樹、鋪了草,還彎彎曲曲地架設了木頭梯道;可惜民眾嫌上上下下麻煩,很少有人親近。

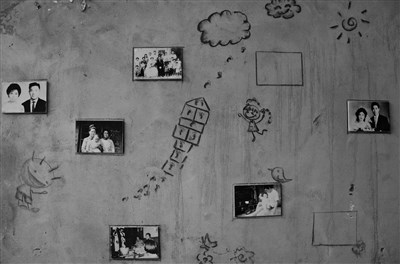

再往下的渠段,整治工程因兩側住戶陳情,一耽擱就是好幾年。整個區塊活像迷宮,狹窄巷道只容錯身,蝸居著許多退休老兵及其眷屬。不願搬離的他們,在自家外牆貼著影印的戎裝照、結婚照、嬰兒照、全家福——有的還加上感性文字,敘述家史。整個巷弄如同令人無法置信的畫廊,陳列著一個又一個的家庭故事,令人既溫暖又心酸!

陳情方式如此動人,卻終究無法改變社區進化的渠道。後來,殘舊的聚落被推土機一一剷平。隱在時代夾縫中的這群邊緣人,半世紀的生活痕跡就此消失!

(摘自《讀人讀景》,有鹿文化出版)

作者簡介

阮義忠

一九五○年出生於台灣宜蘭。早年曾任《幼獅文藝》編輯,退伍後任職《漢聲》雜誌英文版,開始攝影生涯。一九七五年轉任《家庭月刊》攝影,同時撰寫本土攝影報導文章。一九八一年,由攝影跨行到電視節目製作,以紀錄片《映象之旅》等廣為人知。一九八八年起任教於台北藝術大學美術系長達二十五年。

阮義忠攝影作品為法國巴黎現代美術館、尼普斯攝影博物館、水之堡攝影藝廊、台北市立美術館、澳門藝術博物館、上海美術館、廣東美術館等海內外重要機構展出及收藏。二○一三年,獲頒第一屆全球華人傳媒大獎「攝影文化貢獻獎」;多年來深刻且廣泛影響全球華人地區的攝影視野。