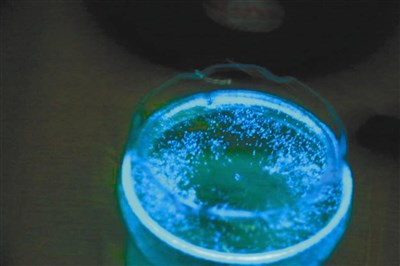

海大突破技術,成功繁殖藍眼淚,被擾動的滑鞭毛藻,發出藍色螢光,像水中煙火,美極了。圖/海大提供

海大突破技術,成功繁殖藍眼淚,被擾動的滑鞭毛藻,發出藍色螢光,像水中煙火,美極了。圖/海大提供

海大突破技術,成功繁殖藍眼淚,被擾動的滑鞭毛藻,發出藍色螢光,像水中煙火,美極了。圖/海大提供

海大突破技術,成功繁殖藍眼淚,被擾動的滑鞭毛藻,發出藍色螢光,像水中煙火,美極了。圖/海大提供

【記者曹麗蕙台北報導】想欣賞「藍眼淚」,每年不用苦等到四月了!馬祖地區每年四月都會掀起一股「藍眼淚」觀光熱潮,國立台灣海洋大學研究團隊透過單離培養的技術,證實馬祖「藍眼淚」中的發光生物之一就是「夜光蟲」,同時經過一年的研究,已經能夠大量人工繁殖,未來將設置教育展示館,全年都可以欣賞到「藍眼淚」。

海洋大學校長張清風表示,海大馬祖校區三個系今年開始招生,為協助馬祖地方產業的發展,結合學術研究與地方文化生態,海大推動「馬祖海域海洋生態整體調查計畫」,除了證實「夜光蟲」就是馬祖「藍眼淚」中的發光生物之一,並掌握大量人工繁殖的關鍵技術,未來可發展成人工藍眼淚做為觀光或文創產業用途,同時透過長期觀測也可以做「藍眼淚預報」,促進當地觀光發展。

海洋大學環境生物與漁業科學學系教授蔣國平表示,在馬祖沿岸、坑道的海面上發出的夢幻藍光,讓觀光客為之瘋狂的「藍眼淚」現象過去被認為可能是介形蟲或夜光蟲所造成,研究團隊去年四月,在馬祖介壽澳口利用單離培養發現螢光生物為夜光蟲,七月大規模樣本採集,將不同螢光素氧化酶RNA定序出來,發現百分之八十五點一至九十七點二的序列為夜光蟲所有,再次證實馬祖藍眼淚現象確實為夜光蟲所造成。

海大研究團隊發現「藍眼淚」的出現可能與環境因子有關,通常「淚況」最佳期,大都發生在植物性浮游生物快速成長藻華期間。初步證實夜光蟲大量出現為植物性浮游生物所誘發,非海域汙染生物,更不應該視為有害赤潮生物。未來將持續研究,找出影響「藍眼淚」出現的關鍵因素,預測適合觀賞「藍眼淚」的時節。

蔣國平說,馬祖「藍眼淚」出現是一種自然現象,但「淚況」難以掌握,成為馬祖觀光發展之瓶頸之一。因此海大去年七月大量培養,已初步成功,進行二十公升水體長期養殖,未來希望達到噸級的展覽標準。張清風表示,海大也計畫在馬祖北竿的海大馬祖校區成立藍眼淚生態中心,進行藍眼淚研究、介紹與社會教育工作,藉此提升北竿旅遊吸引力。