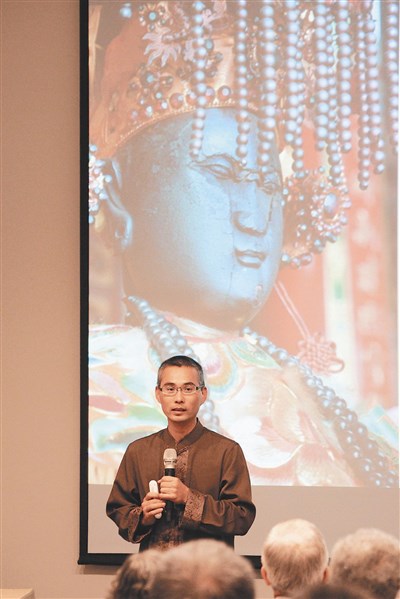

一貫道天皇學院助理教授林仁政,分享媽祖神像研究。

圖/人間社記者曾巨宏

一貫道天皇學院助理教授林仁政,分享媽祖神像研究。

圖/人間社記者曾巨宏

【人間社記者李生鳳大樹報導】禮拜神像時,是否注意到眼前這尊神像是什麼做的,而且是否察覺到,有形物質的造像,其實也會面臨毀損的危機,而神明又要怎麼「修復」?

「遇見.修鍊.重現—台灣宗教保存修復特展系列講座」四日由一貫道天皇學院助理教授林仁政,以「廬山真面目—靜觀台灣宗教神像之材質工藝」為題,說明神像的材質和應懷以如何的虔敬之心研究和修復神像。

林仁政指出,宗教文物是透過有形的象徵物,完成無形的信仰儀式,宗教文物涵蓋神像、經典、儀式和建築等,其中以儀式存留下的為數最多。林仁政說,如果沒有形象,一般人信仰會不知究竟要禮拜什麼,但造像的人並沒見過神明,他們是以自己心中的形象刻畫,所造的神像就是他們心中想法的呈現,過去的工匠製作神像時,都需經過齋戒沐浴,以至誠心雕造,所以做出來的神像具有「神韻」。

林仁政歸納出神像材質有紙質以棉線綁製而成的,此項代表有台中大里七將軍廟、一貫道佛堂純手工繪的佛匾等,泥塑神像代表有台中豐原慈濟宮關聖帝君,其中十八羅漢泥塑神像更是栩栩如生,以及土母胎、磚、瓷器,和台灣少見的石和金屬等材質。

林仁政舉「嘉義城隍廟諸羅知縣周鍾瑄木雕神像調查暨修復」案例,說明修復神像的過程。

為國定古蹟嘉義城隍廟供奉全台唯一,二百多年歷史的清朝諸羅縣知縣周鍾瑄木雕神像,因樟木材質劣化長白蟻,為保存文物展開修復,過程包括紫外光和自然光、紅外光檢視、X光攝影、彩繪層分析,以及各種清潔、加固、填補等,記錄傳統工法工序,特別的是,整個修復歷程,並沒有所謂讓神明「退神」,過程也相當順利。

林仁政認為,當從事最有意義的事時,無形中會從多方獲得靈感和支持。

文化部文資局文化資產保存研究中心主任李麗芳分享,此次「遇見.修鍊.重現—台灣宗教保存修復特展」為喚起大家對宗教文物保存的重視,認為一個展覽需有好的解說,經由林仁政的講解,更能明瞭神像材質的展現,以及面對神像劣化的因應和修復方式。