二○一六年九月十一日下午,我與摯友、作家龍應台,到高雄佛光山拜訪星雲大師。

大師知道龍應台喜歡在戶外談話,因此刻意挑選了新建成的「藏經閣」迴廊一角等著我們。黃昏時分,夕陽斜照,眼睛不太好的大師,一身袈裟,卻戴著酷酷的墨鏡,慈藹可掬。圖╱如地

二○一六年九月十一日下午,我與摯友、作家龍應台,到高雄佛光山拜訪星雲大師。

大師知道龍應台喜歡在戶外談話,因此刻意挑選了新建成的「藏經閣」迴廊一角等著我們。黃昏時分,夕陽斜照,眼睛不太好的大師,一身袈裟,卻戴著酷酷的墨鏡,慈藹可掬。圖╱如地

《在世界地圖上找到自己》,天下文化出版

《在世界地圖上找到自己》,天下文化出版

二○一六年九月十一日下午,我與摯友、作家龍應台,到高雄佛光山拜訪星雲大師。

大師知道龍應台喜歡在戶外談話,因此刻意挑選了新建成的「藏經閣」迴廊一角等著我們。黃昏時分,夕陽斜照,眼睛不太好的大師,一身袈裟,卻戴著酷酷的墨鏡,慈藹可掬。

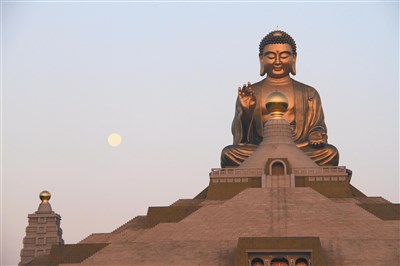

談話中,我從「藏經閣」遠眺前方,整個「佛陀紀念館」竟然那麼莊嚴而靜美。長長的走道,一棟棟的塔,金剛怒目、菩薩低眉,而遠遠的大佛聳立無言,俯看芸芸眾生的慈顏,那種美,令我震撼。

我發現「佛陀紀念館」最美的時候,就是清晨五點鐘到開館之前,與傍晚六點鐘之後,山門關閉,沒有遊客的時候。

會如此感嘆的原因是,如今「佛陀紀念館」已經是南台灣的觀光勝地,受盛名之累,一年竟超過一千萬人次參觀,每當山門一開,從早上九點到下午五點總是人來人往,遊客盈門,眾聲喧譁。

雖然無法避免大白天裡各式各樣前來朝拜的觀光人潮,然而轉念一想,佛門若想要度化人,就不能把訪客當成「觀光客」對待,反而要改變他們來訪的心境,讓人一走進這裡,一顆心便能自然安頓下來。

相對於白日的熱鬧哄哄,當山門一關,遊客散去,四下寂然的時刻,其實才是「佛陀紀念館」最動人的時分。

你可以想像在佛陀低眉注視下打坐、禪修,月亮從天邊一角升起,這種定靜與清涼,無可取代的氛圍與靈氣,便是佛門給俗家人最好的禮物。

雖然並非人人都是佛教徒,但是「禪修」的精神,以及對心的訓練,卻是向所有人開啟的,這也是宗教最能與社會溝通互動的一面。

因此,整個寺院場域所凝塑出來的氣氛便極其關鍵。若能讓每個來到這裡的人,在腳一踏入院門的那一刻,心就能立定下來,那麼,每當他日後遇到任何煩心、擾動或人生關卡,都會記得回來。

星雲大師常說,人要淡定面對無常、放下罣礙、體證無我、消除我執以服務人群,這種精神是所有功利導向的社會非常需要內化的元素,也是目前中國大陸最需要的精神良方。星雲大師所帶領的佛光山,以慈悲之心滋潤了台灣,而今壯盛之後,正可適時回饋大陸,這也是台灣發揮文化軟實力的最佳時機。

其實,沒有深入特定宗教信仰的我,因著特殊的時空背景,有幸與很多宗教大師結下了殊勝的因緣。自從多年前出版《總裁獅子心》之後,我跟幾位影響台灣的佛教大師,就分別在不同時期,因緣際會的產生奇妙的對話。

早在二十多年前,慈濟曾邀我去參加「靜思營」,直到今日已先後不下十次在慈濟的各個講堂分享不同的議題。二○○六年底,星雲大師八十歲生日前夕,宣布「封人」,意即不再從事各種公眾活動,引退為清修安養為主的雲水禪僧。當年他做了最後三場公開演講,邀請單國璽主教、前總統馬英九及我,分別在三個周末針對不同的議題與我們對談。當然我另外還有一段與聖嚴法師的深厚因緣,以及與各大宗教朋友的情誼。

台灣的文化軟實力

長久以來,我一直認為宗教在台灣扮演極為重要的角色,甚至可以說,宗教一直是台灣的另一種文化優勢,有著重要的安定力量。它就像地表底層的伏流,綿延如縷、靜水深流,以柔韌剛強之姿,形塑出台灣文化獨特的精神面向。

快速回顧一下歷史,中國社會在長達半個世紀的漫長時光裡,從清末列強欺凌、民國之後軍閥割據、抗日北伐到國共內戰,治亂無常,導致平民百姓飽經戰亂、顛沛流離,每天面對血肉橫飛的場景,上自家國,下至個人,最迫切關注的是如何求生存、求安定。大環境如此險峻,所以當時「出家人」在一般民間並沒有什麼社會地位,往往只被視為求神拜佛的依附力量,而且只有在舉行誦經超渡法會的喪葬場合才會被想起。很多高僧即使修行高超、懷抱精深的宗教理念,面對戰亂當前的不安社會,也少有機會施展弘法大願。

台灣戰後這六十多年,隨著經濟起飛、教育普及,整體社會人文思想也有長足的發展。在這段時間的變遷中,人心極度想要安頓,宗教力量則適時扮演了這個重要的角色。當民眾面對人生的無常,以及許多生命中無法解釋的迷惑,宗教家會及時將他們的語言,化成那撫慰人心、安定社會的力量,同時也讓這些從大陸東渡來台的宗教高僧、精神導師,找到了信眾、得到了知音、有了舞台,佛教終於在台灣煥發慈悲的能量。從過去到現在,他們都是台灣隱形的精神導師,讓我們社會不至於走向張揚。

流風所及,佛學同時影響了台灣的文藝界。從雲門的舞者、優人神鼓的修道者到漢唐樂府的藝術家們,以「禪修」做為靜心養性的基本功,就連台灣的茶人也以打坐定安身心。足見從宗教中提煉出來讓心情沉澱的力量,變成台灣藝術提升與轉化非常重要的元素。可以預見,未來,宗教將在台灣繼續扮演不可或缺的角色。

隨著時間的挪移與翻耕,台灣的宗教已經從初級的祈求平安,走向內斂的心靈活動,甚至可以帶領人面對生命無常,修行無我的境界。當然不只是佛教,我始終覺得基督教、天主教這些神父、修女們,從遙遠的歐洲來到台灣,退隱在台灣每一個貧困的角落,在台灣社會仍未開化、對原住民仍充滿歧視時,他們用宗教性的愛,安撫受壓迫者的心靈。同時以捐物資、蓋醫院、建學校等各種方式扶助弱勢,救濟偏鄉民眾,改善他們生活,成為安定偏鄉的一座燈塔。

我總是認為,宗教是台灣的優勢,是最有力量的軟實力。人心若只想追尋物質以求取滿足,根本是緣木求魚。只有心才能找到心,只有心才能對心說法、只有精神力量才能安頓人世的無常。

因此,我們的格局應該提高、放大成如同「最幸福」的小國不丹,追求心靈的滿全勝過於物質的肥腴,才能成為華人社會的心靈力量,也從中找到宗教組織的自我定位。

(摘自《在世界地圖上找到自己》,天下文化出版)

作者簡介

嚴長壽

民國三十六年,出生於上海,祖籍浙江杭州。一歲時,跟隨家人到台灣。二十八歲當上美國運通總經理,三十二歲成為亞都麗緻飯店總裁。一九九七年,他把自己的奮鬥故事寫成《總裁獅子心》一書,出版後立刻成為出版史上「最暢銷的管理勵志類叢書」,並榮獲出版界各項大獎,往後出版的每一本書都對台灣各階層產生極大的影響力。

從《總裁獅子心》、《御風而上》、《我所看見的未來》、《做自己與別人生命中的天使》、《你可以不一樣》、《教育應該不一樣》、《為土地種一個希望:嚴長壽和公益平台的故事》到《你就是改變的起點》,每一本書都代表他各階段思考的重心;每一本書,主題雖有不同,但唯一不變的是,他對台灣、對社會、對青年人,始終懷抱著關懷和期待。

八年前,《我所看見的未來》出版,得到很大的迴響,當時的「未來」如今已成「現在」,台灣更加艱難了,而時間並未站在我們這一邊。如今出版《在世界地圖上找到自己》,期許新的執政者看清台灣正處關鍵「轉捩點」,與全民共同摒棄政黨、藍綠,為「消失中的台灣」尋找出路。這是嚴長壽出書的唯一初心。