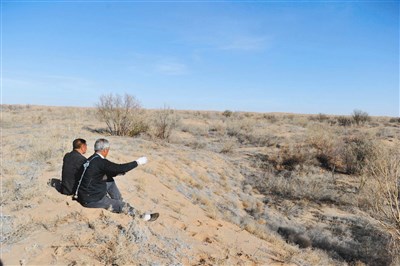

在基本生存條件都難以保障的中國大陸甘肅騰格里沙漠腹地,七十六歲的王天昌和他四十八歲的兒子王銀吉攜家帶口堅守了三十多年,一家人投入家當,在當地種下許多耐旱固沙的植物來壓沙造林,造出近五十平方公里沙漠「綠洲」,守住了曾眼看要被風沙掩埋的家園,也讓肆虐的風沙因此止步。圖/中新社

在基本生存條件都難以保障的中國大陸甘肅騰格里沙漠腹地,七十六歲的王天昌和他四十八歲的兒子王銀吉攜家帶口堅守了三十多年,一家人投入家當,在當地種下許多耐旱固沙的植物來壓沙造林,造出近五十平方公里沙漠「綠洲」,守住了曾眼看要被風沙掩埋的家園,也讓肆虐的風沙因此止步。圖/中新社

【本報綜合報導】在基本生存條件都難以保障的中國大陸甘肅騰格里沙漠腹地,七十六歲的王天昌和他四十八歲的兒子王銀吉攜家帶口堅守了三十多年,一家人投入家當,在當地種下許多耐旱固沙的植物來壓沙造林,造出近五十平方公里(相當於五千公頃,六百八十個標準足球場)沙漠「綠洲」,守住了曾眼看要被風沙掩埋的家園,也讓肆虐的風沙因此止步。

中國是全球沙漠化嚴重的國家之一,甘肅省更是中國荒漠化面積較大、分布較廣、危害最嚴重的地區之一,近千公里的河西走廊沿線,壓沙造林成為幾代人前仆後繼的「事業」。

根據中新社報導,三十多年前,連年肆虐的風沙讓王天昌和村民們的農務時常功虧一簣。「眼巴巴看著莊稼慢慢長大了,一場風沙過後就什麼也沒有了。」王天昌回憶說,隨著村子裡的積沙越來越多,難以為生的村民不是外遷,就是往後搬移。望著日漸凋敝的村落,王天昌在與兒子商量後決定留下來,他說:「我是農民的兒子,決不能讓沙漠掩埋掉家園。」

王天昌表示,那個年代周邊農戶都是一貧如洗,喝水還要從幾公里外往回拉……接連而來的治沙難題,讓父子倆感受到前所未有的壓力。當時人人忙著脫貧致富,埋頭在沙漠裡的行為成為不少人眼裡的笑話,但他們仍堅持著心中的信念。

王家所有收入,除了基本生活所需,都用來買苗木,不夠了再借;灌溉用水從幾公里外用駱駝往來運送;苗木摸索種植四、五遍以上總能成功……經過數十年的探索,王天昌終於在沙漠邊上守住了家園,而他多年養成的「習慣」仍讓他每天花上六、七個小時巡視由梭梭、紅柳等沙生植物組成的「林間」。

時至今日,王天昌一家因治沙造林借的外債尚未還清,不過在近年大陸政府補貼,以及在外工作的大孫子每年定額「資助」下,他們有了繼續擴大造林面積的勇氣。幾十年營造出來的這片沙漠綠洲也讓周邊村民受益,甚至也有人開始效仿,一起守護曾岌岌可危的家園。

「只要我還走得動,這片林子就會繼續向沙漠裡延伸」,跟隨父親在沙漠裡忙碌了大半輩子的王銀吉對眼前「人進沙退」的環境改善,備感珍惜。他說,從小熱愛的這片土地,至少這輩子要豁出去治沙造林,不想再讓風沙影響子孫後代。