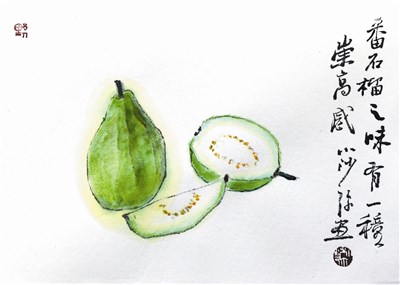

蔬果歲時記 番石榴 圖╱李蕭錕

蔬果歲時記 番石榴 圖╱李蕭錕

文╱焦桐

番石榴之味有一種崇高感,清芬,甘甜,內斂到極點的澀,含蓄的果酸,展現果糖的深刻;它令太甜的水果顯得輕浮。

焦妻娘家有一株番石榴,可能是味道一般、長相不佳,成熟時滿地落果卻乏人聞問;那褐色樹皮呈鱗片狀,常大片脫落,顯得光滑;彷彿有些努力要記得的事物蛻皮剝落了,遺忘了。可能這水果太普遍,市面上隨處可購,何勞採摘?她過世後我不敢再去岳家,那番石榴樹,樹旁的農舍,稻田,鄉村小徑,都是傷情的景物。

番石榴屬熱帶、亞熱帶的水果,原產於中南美洲,因外型像石榴,卻自外地引進而得名。其別名甚多,諸如:芭樂、桃金娘、菝仔、奈菝、藍菝、那菝、林撥、酸石榴、安息榴、西安榴、鍾石榴、藥石榴、番桃、吉卜賽果、秋果、黃肚子、金罌……

從前台灣的奈菝不受青睞,多散植於住厝、雞寮之旁,因果實染上些許臭味,故又有雞屎果、雞屎菝之俗名。引進之初很不受歡迎,郁永河嫌它「臭不可耐,而味又甚惡」。

清代台灣番石榴率皆野生,朱景英在乾隆年間任台灣海防同知時作《東瀛雜詩》,其中一首讚美了番石榴之味:「番梨番蒜摘盈筐,撏剝番藷一例嘗。說與老饕渾莫識,垂涎不到荷蘭鄉。」野生番石榴澀甜不一,漢人多厭,原住民卻嗜吃。劉家謀(一八一四─一八五三)完成於咸豐年間的《海音詩》以詩證事,引註證詩,深刻描寫當時的台灣社會、政治和文化,第三十六首敘述原住民愛吃番石榴:

黑齒偏云助豔姿,瓠犀應廢國風詩。

俗情顛倒君休笑,梨茇登盤厭荔支。

意境相似的作品,是嘉慶年間,薛約《台灣竹枝詞》組詩二十首,其中一首也描寫番石榴:「見說果稱梨仔拔,一般滋味欲攢眉。番人酷嗜甘如蜜,不數山中鮮荔枝。」

台灣栽培番石榴之記載,最早見於清初高拱乾《台灣府志》一書。早年所栽培的品種較小,易熟軟,不耐儲運。番石榴的果皮粗糙,多呈淺綠色,也有紅色或黃色者;果肉厚,有白、紅、黃、綠多種;口感多脆爽,甜的果肉供食用,酸澀的則加工製成果汁、果醬、果脯,或藥用。在台灣落地生根三百多年來,又陸續引進眾多外來種,衍生出不少品種。

我愛吃的珍珠芭樂果肉甜脆、個頭大,以燕巢、彰化為主要產地,去年產季,老同學嚴秋屏宅配了一箱燕巢菝來,如今常常懷念那滋味。番石榴之味有一種崇高感,清芬,甘甜,內斂到極點的澀,含蓄的果酸,展現果糖的深刻;它令太甜的水果顯得輕浮。

據說早餐吃一顆番石榴就可以滿足身體所需營養如鐵質、葉酸、鈣質、纖維、蛋白質、碳水化合物、維生素等等,有助於抗新陳代謝所產生的自由基,其營養成分不僅全面且含較多微量元素,食用價值甚高。此外,它的脂肪、熱量低,纖維高,易有飽足感,堪稱減肥聖品。中醫說它具收斂、止瀉、止血作用,主治腹瀉、腸炎、糖尿病、咽喉炎。番石榴葉、果實都有降低血糖作用,許多糖尿病患者用番石榴汁作輔助食物。那麼多健康元素,難怪餐館在飯後供應的水果切盤中,往往以番石榴最受歡迎。

不知何故,如此美好的水果竟也被世俗了負面意思,如「芭樂票」指不能兌現的支票。

馬奎斯有一次接受訪問時談到格雷厄姆.格林啟發了他探索熱帶的奧祕:他精選了一些不相干、在客觀上卻有著千絲萬縷真正聯繫的材料。用這種辦法,熱帶的奧祕可以提煉成腐爛的番石榴的芳香。

馬奎斯的比喻極富拉丁美洲特色,番石榴本產於拉丁美洲,果實氣味香郁,除了鮮食,還能製成各種加工品,文學藝術的素材也需要經過有效的加工。

番石榴適應性優,能夠生長在各種不同的土壤和氣候,在砂礫地上頑強地活著,枯黃中仍旺盛著生命力,滿樹開著小白花。它對我有勵志作用,還有著一種特殊味道,似乎牽連了艱苦忍耐的青年歲月。

我童年寄居的外婆家有一株番石榴,白頭翁經常在枝枒間啄食,跳來跳去,彷彿快速翻動的日曆;其實味道苦澀,我嘗過一次就不再碰了。外婆養的雞鴨經常在樹下走來走去,排泄糞便。奇怪那麼多有機肥,竟不能令那番石榴甜一點?

有時番石榴像那隻白頭翁探頭張望,在我的記憶裡啾啾挽留,想到它我就覺得親切。♣