書評 乾燥的聲音

書評 乾燥的聲音

文/馬思源

來了一陣大火,

來了一陣地上的洪荒。

我們將是見證。

——〈島上之歌〉 ("Lieder von einer Insel") ,巴哈曼 (Ingeborg Bachmann) 作,一九五四,李魁賢譯

為什麼我們需要密談?如果我們已經見證。為什麼密談由你到我?如果人稱是不需澄清的原點?

此刻,我還能記起十七歲的宏霖,昨日如今;儘管我們不再是泅於同段水流的少年,聲音仍舊吸引著我們,也困擾我們。因而我們之間最多沉默,於沉默中對話。今日看來,即便在那時,也已是「其後」。

季節交替之時,不全然是潮潤的撫觸,也發散著摩擦往復、生死替代的細微聲響。每一刻的其後,都是之前。

在這本收錄橫跨十七年作品的集子裡,宏霖一貫溫柔舒緩的語調,作為表象,承載著「其後」的婉曲流動。所謂「其後」,即在愛之後、不愛之後、離去之後,一切的開端之後。詩人寧可令既有的「鄉愁」虛位化,甚至在抽象層次上亦然,從而保有抒情的詰難。

又如,每一輯的引言是「可信」的嗎?那是一種「其後」還是「之前」?宏霖毋寧為我們設下思芬克斯難題:表述與詩作並陳,是否便已充足了詩行間的質問?

或者,來到及物、即物、具象、物質的象限,詩的聲音,其物質性如何在引言和詩作(且讓我們平行聯想詩人反覆提及的言語和語言之對位)的不同聲線之間得以賦形?這道艱難,詩人也留給了他自己:由「其後」,追索「之前」。

在抒情的表象之下,是什麼吸引著詩人與讀者,牽引著「你」與「我」、見證與密談?如果對發聲/發生時刻的探求,如此舉步維艱,彷彿聆聽與說出的音波處處摩擦著漸次升溫的空氣,彷彿事物分娩的陣痛。

宏霖在詩中試著回答,或說,試著以回答的形式持續發問。「你」是誰?是靜靜等待、大音希聲、靜物的愛。這毋寧是一種孤獨的表達,當距離一再被詩行拉開、推遲,「你」也將無限地等待下去,因為「我」還未到場。

居中的「文法」一輯,便是後設地為「你」與「我」所存在的線段提供量尺。或者,如同雙星結構,文法處處與主詞的詰難旋繞,我們彷彿要再次聽見語言學的辯難。但同樣地,詩人為我們,或者為他自己,保留了一些容錯和審美空間。由此,詩人的心聲試著向我們透露,如同所有透露的企圖,都含有雙面性質。再次,宏霖回到主詞,回到「我」。而我(們)是誰?

當詞語被說出、聲音被寫下,詩的語言近似無人稱的表達,卻又是誰在聆聽?

所見無非荒暴,聆聽卻給予我們食糧;當我們說出,「我(們)」也能予人食糧嗎?

若存在的契機、詩的契機得於商榷和過渡的狀態中求取,聽/讀詩也必得經歷一段「無人」的探索。那是詩人,或說,詩的要求:提出主詞,也退還主詞。

讓我們回到宏霖慣用/依侍的抽象表達:那也許是「死亡」,亦即「其後」時刻,讓詩有了明知不可追的起點。而「愛」,也許會是愛,在反覆分離慾望的量感之後,推動著詩的聲音,終能平面化為主詞的複象;退還主詞,也容納主詞。

於是,在詩的此刻,在「你」、「我」的冗長對位看似無盡之前,需要一一密談。

這是乾燥的聲音,觸物皆電。

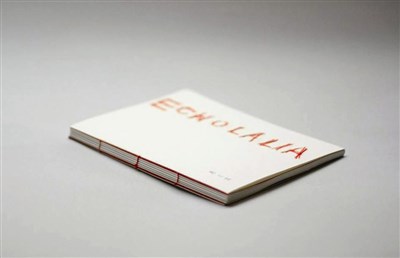

(本文收入於廖宏霖新詩集《ECHOLALIA》,二○一六年八月獨立出版)♣