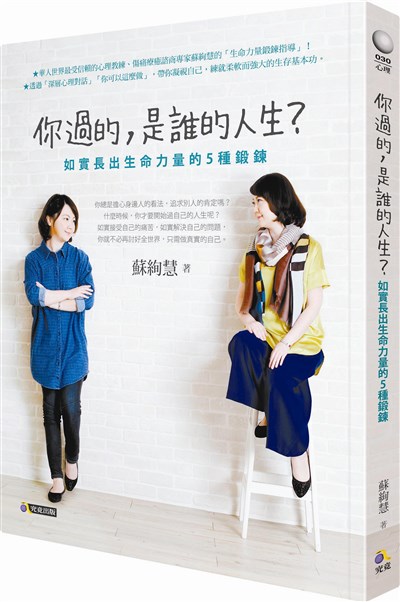

《你過的,是誰的人生?》,究竟出版

《你過的,是誰的人生?》,究竟出版

文/蘇絢慧

你有沒有這種經驗?你很在乎某個特別的日子,特別是自己的生日,內心裡其實渴望有人為你慶祝、有人記得送上祝福,或是重要的人可以為你精心策畫。但是,你一定不會從口頭上表達出來,你覺得如果開口要了,就是弱者。如果因為你開口要了,別人不得不送禮物或安排什麼,這一定都不是出於真心。

於是,你假裝自己並不在意,假裝不記得有什麼節日,直到那一個重要的日子來臨,身邊的人真的沒有任何特別表示,也沒有特別策畫安排,連一個關注也沒有的時候,你心中憤怒翻攪,交雜著沮喪、哀傷、委屈、不平,你不敢相信他人怎麼可以如此輕忽你、不在意你?過去你給他們的關注、在乎,是這麼的多,是這麼主動設想,怎麼到你的時候,他們卻毫不在意?

簡單地說,有情感彆扭的人,無法讓自己真實而自然地,在當下感受真實的情感,特別是喜樂的、幸福的、溫暖的、滿足的,都是不允許經歷的,也不允許大方表現出來。這種種反應,都來自於我們小時候經歷非常多情感上的拒絕。

在對親子依戀情感有所需求的年紀,我們需要從依戀的重要對象(通常是父親、母親)得到我們需要的愛和呵護,透過像是擁抱、依偎、牽手、親吻臉頰等等行為,來感受到父母親對我們親密與愛的需求的回應;同時,共同參與並經驗屬於彼此的情感流動歷程。從這些過程中,不僅能累積親密感和信任感,同時也立下了未來能向親密伴侶表達親密、感受親密的重要基礎。

反之,如果我們對父母親表達了情感需求,及想要親近的行為,擁抱、依偎、輕吻、牽手時,卻是被嘲笑、推拒、斥責,甚至攻擊,那會在幼年我們的心中,留下關係親密的恐懼及挫折,有時候還會留下驚嚇。

有能力回應自己撒嬌需求,你才能在內在真正有了照顧自己的能力,穩當地與自己靠近,整合好自己。如果你不允許自己經驗情感的需要,就無法即刻與自己連線,也無法即時回應、照顧自己。

一個人如果不允許自己經歷真實的情感歷程,那大多是來自嬰幼兒時期缺乏愛和撫慰的經驗。缺乏被撫觸,也鮮少得到情感的反映(透過主要照顧者對孩子內在經驗的同理回應)。那麼,在事件歷程中的你,就無從透過主要照顧者的情感反映(像鏡子一樣映照出內在感受),知道自己的經驗究竟是怎麼一回事,也就無法因此貼近自己。

這種茫然、空洞的感覺,讓你無從表達自己,也無從敘述出內在的經歷和反應。你可能有種說不出的不安和焦躁感,但你還是不確定自己究竟是怎麼一回事。

如果,我們想要開始感覺到自己,那麼所謂的自己,就是你會有獨立的思考、獨立的情緒感受、獨立的行動決定,時常反觀和覺察自己在動的念頭、在產生的情緒、在企圖進行的行為,你才能開始了解「自己」怎麼了。

愈能覺察自己正在發生什麼情緒,愈能知覺到此時此地的自己,正在受什麼刺激,正在反應什麼內在歷程,我們就能透過這些辨識與覺察,及時給予自己關照和回應。而不會只是如過去的遭遇一樣,只要有感受、有情緒,就被斥責、嘲笑、辱罵,或被冷漠無情對待。

不需要再把情感的表露,視為一種可恥或是不道德的事,而加以壓抑、禁止。我們可以對情緒歷程有更多耐心和涵容,但重要的是,陪伴著自己理解自己的情感需要,當自己感受到自己不OK時,不再很快地覺得愧疚或自貶,而是接納自己有所衝擊、有情緒起伏。當自己經歷到情感的失落與脆弱時,接受這是人之常情,只要是人,都會需要安慰。

(摘自《你過的,是誰的人生?》,究竟出版)

作者簡介

蘇絢慧

諮商心理師,心靈療癒叢書作家。璞成全人發展中心總監。國立台北教育大學心理與諮商研究所碩士。專業領域在自我心理發展、早年傷痛療癒、自我覺察與探索、失落悲傷諮商及陪伴工作、情緒關照及自我照顧。長期帶領專業學習課程、心理成長工作坊及團體,觸及台灣各地區的機關、單位外,也長期在中國、馬來西亞、新加坡等華人世界,進行心理專業工作,推動華人社會及個人的心理健康和成長。著有《死亡如此靠近》、《當傷痛來臨:陪伴的修練》、《七天自我心理學,找回原本美好的你》等書。