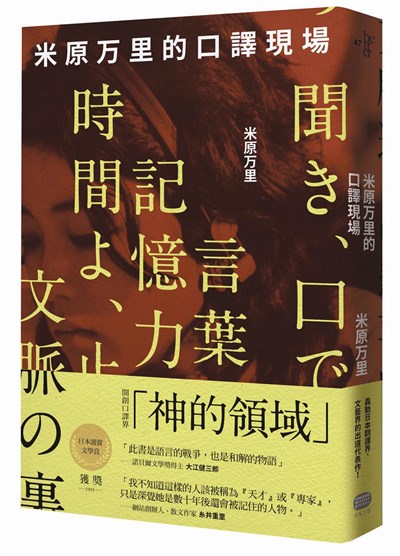

作者簡介

米原萬里(1950-2006)

散文家、作家、俄語同步口譯專家,大膽的意譯型口譯被譽為「神的領域」。

出生於東京,父母以「全世界都好發音」的想法取了mari一名,漢字來自萬里長城的「萬里」。綽號「毒舌萬里」。

作者簡介

米原萬里(1950-2006)

散文家、作家、俄語同步口譯專家,大膽的意譯型口譯被譽為「神的領域」。

出生於東京,父母以「全世界都好發音」的想法取了mari一名,漢字來自萬里長城的「萬里」。綽號「毒舌萬里」。

文/米原萬里 譯/張明敏

大致上口譯者或筆譯者絕大多數都是文科系、文學院畢業的,當中很多人就是因為理科不拿手而就讀文科系。然而在工作上,比起自己應付得來的文學、歷史、經濟、政治、教育、運動、藝術等領域,更常接觸到的是本來就很外行的科學技術相關領域,例如軍事、宇宙開發、核能、醫學、電子工學、新素材等等。如果搞不定這些棘手的領域,口譯或筆譯這個工作就不成立,也就是沒飯吃了。

召開國際會議時,參加者的旅費、交通費、住宿費、會場費、同步口譯設備費用等都需要大筆經費,口譯費用有如蒼海之一粟。國際會議是日、俄或數國專家的聚會,但參加者並不是為了交換彼此都熟知的一般論而開會,而是為了討論關於該時期某領域中最新、最前端的問題而聚在一起。

當然,如果能聘請各個領域的專家來擔任口譯是最理想的情況,但是就算是由俄國文學翻譯的權威教授們所召開的日俄文學研討會,也會雇用像我這樣的專業口譯員,其他領域就更不在話下了。

那麼,為什麼絕大多數是文科系出身的口譯員現在卻能夠擔任根本是外行的理科系、技術領域的口譯工作呢?這難免啟人疑竇。甚至一定會有人擔心,到底交給他們口譯是妥當的嗎?每當口譯員要把至今完全陌生的知識領域的專門用語即席地口譯出來,就日、俄語雙方的口譯來說,就必須大量用上日語、俄語兩種語言。

為什麼能辦得到呢?我常被問道。

為了回答這個問題,首先來思考一下,什麼樣的概念容易學習、容易理解呢?一般而言,在母語中習慣而熟悉的概念容易學,吸收率也高。因此,不論何種領域都要先從入門書、百科全書著手,以確實理解做為基礎來征服專門用語,只有這才是捷徑。就這層意義上來說,所謂口譯能力,是學習經常屬於新領域的意念與能力。

文學院出身的口譯員,儘管被認為不利,但或許反而有利。現在俄語口譯協會約有一百六十名會員,其中只有五名是理工科系出身,其他絕大多數都是在大學主修俄語或俄國文學的人。

有趣的是,理工科系出身的俄語口譯,要說他們比較容易接到理工領域的工作嘛,其實在大學所學的極為狹隘的專業領域中,在知識與活動範圍上他們有無法拓展的傾向。正因為深知自己專業領域的複雜度及困難度,反而對其他領域也難以出手。也或許相較於自己的專業領域,他們對其他領域有距離感吧。

就這一點來說,文科出身的人,不知道應該說是不知道要害怕呢,還是有一股豁出去的勇氣,結果反而是若無其事地接下了困難工作的一群人。

在早稻田大學俄語系博士班研究杜斯妥也夫斯基的小町直美小姐,寫下了擔任技術領域的口譯工作時的經驗:

接下了技術方面的口譯工作,光是聽到這個消息,認識我的朋友都大感驚訝。

「為什麼呢?」「妳不適合啦!」

此外也有人問我,為什麼自找苦吃做這麼無聊的事呢?確實,剛開始時我不太能接受技術用語。對於飽讀杜斯妥也夫斯基以及米哈伊爾.萊蒙托夫的語言的雙眼來說,機械用語看來如此冰冷無情、令人抗拒。然而,當我身穿作業服,被日本與蘇聯的技術者們包圍,身上沾了機油、流著冷汗地這樣過了一個月,我對機械的態度稍微改觀了。再怎麼樣複雜的機械或裝置,都是人類製造出來的。對於這些人,對於抱著無窮探索心的人來說,怎麼會獨獨對機械感到無緣呢?

這種包容而不顧後果的氣質,可說是文科出身的人特有的。我認為,在文科出身的人看來,不論理工科的哪個領域感覺都非常遙遠,每一個領域都和自己保持一樣遙遠的距離,反而能夠處變不驚。

(摘自《米原萬里的口譯現場》,大家出版)

作者簡介

米原萬里(1950-2006)

散文家、作家、俄語同步口譯專家,大膽的意譯型口譯被譽為「神的領域」。

出生於東京,父母以「全世界都好發音」的想法取了mari一名,漢字來自萬里長城的「萬里」。綽號「毒舌萬里」。

九至十六歲期間舉家移居布拉格,進入蘇維埃大使館附屬學校就讀,住在面「勝利廣場」的公寓。沒有作業的暑假,米原的俄語在採菇、釣魚、溯溪等活動中突飛猛進。

回國後,憑俄語進入東京外國語大學。東京大學碩士課程修畢。主修詩學、俄國文學。就職時因共產黨員之女的身分受挫,為了「賺每天的糧食」開始了俄語口譯之天職。

口譯工作以電視台或國際會議的同步口譯、俄國政要訪日的隨行口譯為主。說話速度慢的米原發展出獨特譯法,以「能大膽掌握發言本質」獲業界高度評價。米原的存在感強烈,革新了口譯員的形象。口譯時的她氣壓全場,也是發言者最信賴的夥伴。

1994年《米原萬里的口譯現場》出版,被譽為日本第一本真正的口譯論,翌年獲讀賣文學獎。此書轟動日本翻譯、文藝界,成為米原的作家出道代表作。