在於高山氣候冷涼、早晚雲霧籠罩,所謂「高山雲霧出好茶」。

圖/吳德亮

在於高山氣候冷涼、早晚雲霧籠罩,所謂「高山雲霧出好茶」。

圖/吳德亮

文與圖/吳德亮

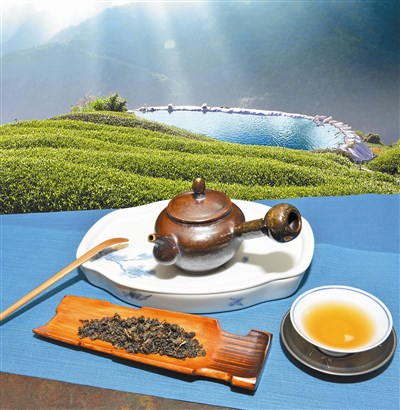

友人杜蒼林遠從梨山帶來了一款茶品,語帶神祕地告訴我「絕對不曾喝過」,梨山?不就是台灣海拔最高、目前在兩岸最夯的清香茶品嗎?看我一副不以為然的表情,杜君小心翼翼地剪開貼有「綠盾」標誌、即「生化檢驗法」通過的無農藥殘留標章的二兩真空包,讓我看個仔細:緊結成半球型的外觀,儘管與一般高山茶無異,卻沒有高山茶常見的墨綠鮮豔色澤,青褐稍深的球狀條索,在漆藝名家李國平的手作茶則上,反而像一個個香氣四溢的音符,讓燥熱的午後瞬間都甦醒過來。

趕緊取來陶藝名家蔡江隆的柴燒單柄壺沖泡,開湯後撲鼻而來的一股熟悉又遙遠的香氣,就已令人難以抗拒。再看杯中金黃光豔的茶湯,琥珀般明亮清透,入口後一股強烈的山頭氣夾帶濃郁的焙火香,特別醇厚甘潤;花香與果香在舌尖舞動輕轉、久久不散。尤其餘韻從喉嚨深處不斷凝聚迴盪,這不就是「紅水烏龍」特有的豐姿熟韻嗎?出現在以高山茶聞名的華剛茶品之中?讓我大感驚奇與不解。

所謂紅水烏龍,其實就是傳統的凍頂烏龍作法,以喉韻十足為最大特色,明顯的焙火韻味與香氣令人沉醉。頂級凍頂茶葉底邊緣還鑲有紅邊,即茶農所說的「青蒂、綠腹、紅鑲邊」特徵。茶湯入口後甘醇生津,在口腔內散發滿滿的飽和度,葉底開展後也不失鮮活柔軟的特質。

只是二十多年來由於高山茶的興起,以及與講究外型的風氣,市場「消費者導向」使得凍頂茶菁愈採愈嫩,萎凋與發酵愈來愈顯不足,失去原本該有的特殊風味及口感,不僅遭致「烏龍茶流於綠茶化」的批評,早期凍頂茶「甘、香、醇、厚、順」等五大特色也日漸流失,讓許多資深茶人深感憂心。

為了力挽狂瀾,已故詩人茶藝家好友季野特別在一九八○年代中期,在南投縣鹿谷鄉凍頂、鳳凰、永隆等地,與資深茶農合作,採摘、施肥、萎凋、炒菁均嚴格要求,以「萎凋得宜,走水合理」的中重度發酵茶品,加以精製焙火,製成具備「紅香、紅水、酵香」特色的傳統凍頂茶,並為了與今天清香型的凍頂茶做區隔,而於一九八七年正式命名為「紅水烏龍」公開發表,配合不斷的論述與演講闡述理念,深獲愛茶人的肯定。

季野認為「凍頂茶需細心焙火精製,才能完全展現應有的品質與風味,茶湯色澤金黃明亮,香氣介於花香與果香之間,入口湯質細密甘醇,成茶耐於久存,此即紅水烏龍魅力所在。」

季野仙逝後,季嫂岑篠瓊繼續傳承他的遺志,每年春、冬兩季手製的限量紅水烏龍,也成了我解饞並懷念季野的最佳茶品。如果說陳年老茶是風華絕代的貴婦熟女,那麼她的紅水烏龍只堪以豐姿綽約的淑女名媛可比擬了。茶過兩盞,潤滑舒暢的喉韻從丹田直沖腦門,尤其附杯性強,杯底餘香幽長迴繞,更讓許多茶人驚豔。

而梨山茶的優勢,在於高山氣候冷涼、早晚雲霧籠罩,所謂「高山雲霧出好茶」;而且高海拔山區平均日照較短,年平均溫度低,茶樹細胞組織為了抗寒而較細密強壯,因此茶葉葉肉肥厚,果膠質含量極高。受惠於氣候、環境等天然因素,芽葉中所含的兒茶素類、咖啡因、單寧等,造成苦澀成分的元素含量也相對降低,進而也提高了「茶胺酸」及「可溶氮」等對甘味有貢獻的成分。為了留住那一股幽然山靈之氣,以及得天獨厚的「冷葒香」,梨山茶始終以原味清香的茶品為主。

讓我好奇的是:紅水烏龍的誕生,正是對高山茶興起後,市場上普遍追求輕發酵茶品的一種反思。而梨山向為台灣最頂級的高山茶代表,杜君的華剛茶業居然反其道而行,甚至不惜成本,在海拔二千五百公尺左右的高山上,以四分之一的茶菁製作紅水烏龍,摘採心葉半開、二葉全開的茶芽為原料,發酵五十度左右,揉捻整型為半球型,還需再加上細心焙火精製,不僅製作成本大為提高,也明顯顛覆了梨山茶「高山、原味、清香」的既定印象。

杜君解釋說,家族茶業最早創立於日據時代的民國初年,一九六八年曾祖父開始上大禹嶺種茶,當時種植一千多株青心烏龍,僅有三十多株存活,其餘都凍死了。

經過數十年的篳路藍縷,傳承至第四代的他,茶園面積包含契作卻已遍及大梨山茶區的翠巒、華岡、福壽山、大禹嶺等地,儘管茶葉成長期較為緩慢,呈現的葉面卻柔軟飽富彈性,葉芽翠綠肥厚。

因此在創業百年後的今天,大膽採用最高海拔的茶菁,製作最具傳統風味的紅水烏龍,也算是對曾祖父與祖父所經歷的那個年代,致上最崇高的敬意與思念吧?

不過,「紅水烏龍」與近年在台東異軍突起的「紅烏龍」完全不同,看官可千萬別搞混了:紅烏龍是行政院農委會茶業改良場台東分場吳聲舜廠長所研發,發酵度已接近紅茶的烏龍茶品,高達八十度以上的重萎凋、重攪拌,結合紅茶製法深度加工而成。強調的是茶湯滋味的甘醇與水色,因此茶湯呈明亮澄清帶有光澤的烏紅色,茶質厚重又具有膨風茶的熟果香。與「紅水烏龍」的發酵度或湯色均明顯迥異,只是外觀都為緊結的半球形罷了。