穀雨乍過 茶事好

圖/吳德亮

穀雨乍過 茶事好

圖/吳德亮

文與圖/吳德亮

「碧山深處絕纖埃,面面軒窗對水開;穀雨乍過茶事好,鼎湯初沸有朋來。」這是台北故宮博物院珍藏的紙本淺設色畫〈品茶圖〉,原作寬二十五點二公分、高八十八點三公分。作者為晚明「吳中四傑」之一的大才子文徵明,以細緻工筆加上柔和的墨色渲染,呈現明代文人幽居品茗的情境。與同為四傑之一的唐寅所繪〈事茗圖〉意境相當,皆為描繪明代文士茶的代表作,透露出明代文人追求閒適、真趣、清賞的處事精神。

層次分明的畫面上,但見茅舍藏於松林之中,堂內有兩人以大壺小杯品茗對談,書僮則在茶寮煽火煎水,而木橋上還有人趕來赴會,背景則以遠山、松林、流水等呈現。對照詩後的跋文「嘉靖辛卯,山中茶事方盛,陸子傳過訪,遂汲泉煮而品之,真一段佳話也。」當時正是穀雨過後,文徵明的弟子陸師道攜來蘇州虎丘的雨前綠茶,品茗後而有此作。草堂不僅是他與好友聚會品茗之所,也是明代文人所追求的茶舍理想境界,令人嚮往。

因此在醫學並不發達的明代,擅長詩書茶畫且以品茗為樂的文徵明,能夠健康長壽,活到九十歲還孜孜不倦為人書寫墓誌銘,並在振筆疾書之際「置筆端坐而逝」,傳為千古美談。古人「喝茶養生」之說顯然所言不虛,當然前提是當時並無農藥或化肥,茶葉也全以自然農法種植所致。

今年穀雨過後約一個月的節氣「小滿」,新竹好友陳宏斌攜來穀雨採摘的拉拉山春茶,並表示為了保持海拔一千二百至一千六百公尺的山頭氣與原味清香,茶品尚未焙火,外觀已明顯帶有油潤光澤。趕緊取出南部陶藝名家翁士傑的定白茶器,以銀壺煮水沖泡,順便試試兩者的契合與銳利度。

開湯後輕啜入口,一股強烈的山頭氣與冷冽感頓時湧上,彷彿從芬多精滿溢的森林中,緩緩釋放的木質香,再幽然帶出微微的花果香,飄而不膩。我也接受阿斌強烈的建議,留置一杯放冷後再品,果然就像含進一整顆的水蜜桃般,那樣濃郁甜醇,讓我驚豔不已。

拉拉山是近年快速崛起的新興茶區,日夜溫差高達十度以上;不僅林相保持完整,石礫土的排水性也特佳;所成就的半球型烏龍茶,沖泡後湯色活潑明亮,入口的柔軟度與喉韻的幽長都堪稱上乘。

「穀雨」是一年二十四節氣中的第六個節氣,也是春天最後一個節氣,每年在陽曆四月二十日左右,此時雨水增多,大大有利於穀類農作物的生長。《月令七十二候集解》記載說「自雨水後,土膏脈動,今又雨其穀於水也……蓋穀以此時播種,自上而下也」。明代深諳茶理的許次紓在《茶疏》中提到採茶時節,也說「清明太早,立夏太遲,穀雨前後,其時適中」。

明太祖第十七子朱權遭燕王朱棣猜忌而隱居南方,專注茶事而不問世局,著作《茶譜》一書,從品茶、品水、煎湯、點茶四項談飲茶方法,認為「品茶應品穀雨茶」。清代大才子鄭板橋更有詩曰「正好清明連穀雨,一杯香茗坐其間。」台灣則有閩南語俗諺說「穀雨前三日無茶挽,穀雨後三日挽不及」,認為穀雨前後最適合摘採春茶,而且必須把握時機,太晚則茶質不佳,也因此穀雨就成了茶農最忙碌的時節了。

不過,並非各地皆以穀雨茶為佳,例如以綠茶為主的對岸江南一帶,或雲南普洱茶產地西雙版納等,春茶主要以清明前採收的「明前春茶」為貴,其次才是穀雨前採收的「雨前春茶」。以「中國十大名茶」之一的「西湖龍井」為例,就有「雨前是上品,明前是珍品」之說,雨前茶稱為「二春茶」,之後至夏至所採就稱為「三春茶」而缺乏賣相了。而新北市三峽的龍井、碧螺春等綠茶,也以春分至清明所採的「明前春茶」為佳。

除了三峽綠茶採得早;梨山、大禹嶺茶區因海拔高、春天來得晚,而遲至五、六月間才能採摘外,台灣大部分茶區,春茶大多在穀雨前後採摘:由北到南包括台北木柵鐵觀音;新北坪林、石碇、深坑的包種茶;至桃園龍潭、拉拉山;新竹湖口、楊梅;南投凍頂、竹山、杉林溪;雲林林內、嘉義阿里山,甚至高雄美濃等地,往往在穀雨前夕就有茶芽綻放,茶園開始出現採茶婦女嘹亮的歌聲,茶廠與農舍前的稻埕也開始忙碌了起來,全台皆有茶香飄搖。

因此華剛茶業好友杜蒼林同時寄來的數款梨山茶,就讓我大感不解,杜君解釋說家族耕耘的茶區較廣,每年穀雨前後從較低海拔約一千六百公尺的翠巒、至二千四百公尺的福壽山,一直採到二千六百公尺高的華岡,足足要採上一個多月,我收到的穀雨茶樣不過是「序曲」罷了。迫不及待拆開沖泡,看著球型舒張為一葉葉蜷曲的肥厚葉片在壺中釋放,彷彿山林精華都幻化為一杯杯清香,啜飲一口,就含進了漫山的雲霧與綠意,閒情與茶香瞬間溢滿整個室內。

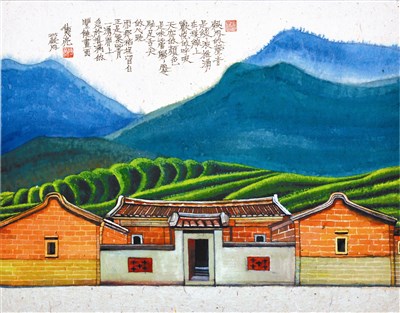

我特別取來雲南白族友人高錦榮手做的鶴慶茶票紙,以水彩為穀雨飄香全台的盛況留下些許繽紛,並寫詩如下:

穀雨的聲音

是綠浪推湧

在稜線上

歡悅的呼吸

天空的顏色

是味蕾歸零

駐足舌尖的心跳

而那稻埕留白

正是茶菁一湧而上

急於填滿的

豐饒畫面