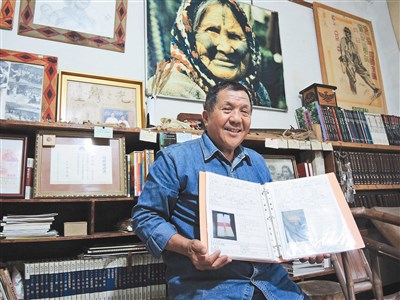

廖賢德穿梭山林與部落,蒐集文物也記錄原住民的故事。圖/莊旻靜

廖賢德穿梭山林與部落,蒐集文物也記錄原住民的故事。圖/莊旻靜

【本報新竹訊】六十四歲的客家人廖賢德,四十餘年前踏入山林,接觸原住民,多年來蒐羅滿屋的原、客文物,即使做工維生,面對他人收購,不改其志,從他收買第一件火繩槍開始,就立志「要將文物留給後世子孫」。

第一件收藏

產生使命感

新竹地區從事文化工作者,對廖賢德不陌生,他數十年揹著攝影包、穿著雨鞋、騎著野狼機車,穿梭在部落、老屋、祭典、步道,因愛上原住民文化,甚至成為泰雅之子,十多年前,霞喀羅部落長老巴亞斯以自己的名,作為他的姓,授名「比令.巴亞斯」,廖賢德以此為榮。

三十多年前,廖賢德從一位竹東商人手中,買下第一件收藏的文物「火繩槍」,從書籍中尋找相關資料,推測是清領時期,尖石後山原住民抵禦外族人使用的武器,當他買下時,心中也產生使命感,認為應保存這些文物,供後人緬懷。

米缸見底

不改其志

廖賢德愛上蒐集文物,無法脫貧,家人不諒解,認為都沒米了,為何要花錢買非日用品。廖賢德認為,原住民的文物因現代化快速流失,流落骨董店中,他踏遍新竹尖石、五峰兩鄉五十二個部落,一一記載部落的故事。

廖賢德撰寫霞喀羅的遷徙史,甚至碰上奇事。廖賢德有回露宿霞喀羅古道,夜裡見到一位穿著日式和服的女性,和他打招呼後消失在崩塌的路中。

他訪問耆老,部落人告訴他,古道原有高橋駐在所,一位日本女性隨擔任所長的丈夫高橋,駐紮在深山中,卻苦無心靈寄託,在一次準備完晚餐後,跳崖自盡,崖邊還遺留她的木屐與衣物,成為古道中一段淒美故事。

廖賢德家中收藏原住民、客家人千件文物,從碗盤到木製脫穀機、魚簍到肚兜,他將所有文物的故事都記在腦海中,近年陸續寫下,他憂心文物流失,也擔心年紀大不久於人世,因此籌備成立原客文教基金會、盼能設立文物館,將數十年心血,託付給後人。

廖賢德蒐羅的文物,大多不再生產,也難買得到,他曾向泰雅族婦女買下嫁妝、賽夏族人的衣物及藤帽,族人驚訝地說,「連我們都很少看到了!」

「明年就可領老人年金了!」廖賢德認為,他即將邁入老年,時日不多,近年來他將文物拍照、記錄,成立「原客文化教育基金會」籌備會的臉書專頁,希望募集義工協助。廖賢德說,民國八十三年順益台灣原住民博物館、民國八十七年日本企業家,都曾出資想收購他蒐羅的文物,兩年前廈門理工學院也曾想以五百萬人民幣收購文物,並邀請廖賢德擔任該校的文物館館長,廖賢德承諾過原住民,要在台灣保留這些文物,因而婉拒。

文物留台灣

承諾也是使命

「不能愧對Yaki(泰雅族語的祖母)!」廖賢德工作室中,掛有一幅紋面的泰雅族婦女照片,廖賢德說,他記錄、述說的每一個故事,都是親自探訪、詢問得知,絕無虛假,也遵守對原住民「將文物留在台灣」的承諾,這是他的使命。