談到地震災害,大家都會緊張地問:「我家或學校安全嗎?會不會倒塌?」要回答這個問題,最直接的方式就是等大地震來,看看會不會安全囉。然而大地震都是數十乃至數百年才會發生一次,恐怕只能讓我們窮擔心了。圖/陳慧慈

談到地震災害,大家都會緊張地問:「我家或學校安全嗎?會不會倒塌?」要回答這個問題,最直接的方式就是等大地震來,看看會不會安全囉。然而大地震都是數十乃至數百年才會發生一次,恐怕只能讓我們窮擔心了。圖/陳慧慈

文/陳慧慈

談到地震災害,大家都會緊張地問:「我家或學校安全嗎?會不會倒塌?」要回答這個問題,最直接的方式就是等大地震來,看看會不會安全囉。然而大地震都是數十乃至數百年才會發生一次,恐怕只能讓我們窮擔心了。再說,若是大地震發生了,建築物倒塌不但會導致財產損失,人的生命更可能不保。究竟有沒有其他方法可以事先知道建築物在地震發生時是否安全?

要預測建築物在地震發生時是否安全,數學模式的建立是必要的。一般的大樓,你可以看到柱和梁,而家裡的地板則稱為樓版。經驗告訴我們,地震發生時,建築物會左右搖動(水平振動),如果有一根柱子因為設計不良而斷了,你猜會怎麼樣?沒錯,大樓就不再有水平振動而會崩塌了;顯然,柱子的角色就像彈簧一樣,讓建築物在適度範圍內可以左右搖動。

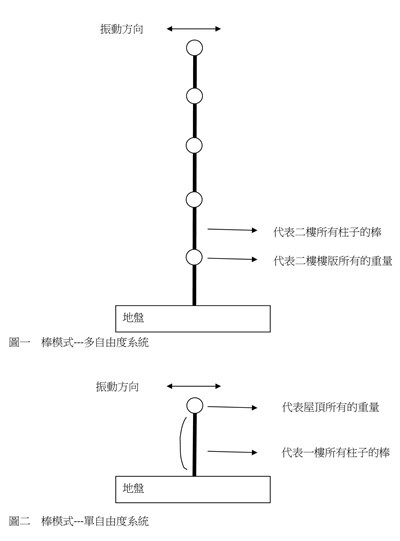

因此在數學模式中,我們假設了一根直立且可以左右擺動的棒子,來扮演每一層柱子的角色,然後再藉由結構力學原理,求得這支棒子的剛度。接下來,你會發現每一層樓的重量(包括來自家具、人、梁柱、牆和樓版的重量等)都由樓版承載,於是,我們又做了一個假設:每一層的所有重量都集中在一點,且位在每一層的直立棒子的底部。

透過前述的假設,可以預測這棟大樓水平振動的最簡單的數學模式完成了,稱為棒模式(stick model)。如果建築物只有一層樓,棒模式又可以叫做單自由度系統模式(圖二)。如果建築物不只一層樓,則稱為多自由度系統模式(圖一)。建立了棒模式後,結合有名的牛頓運動定律、結構力學原理、複雜的數學推導及計算以及電腦程式運算,就可以計算建築物的自然頻率,和預測其在地震時的水平振動了。數學模式的提出,利用了很多假設,而數學模式的預測結果是否符合實際情況,就必須透過實驗來驗證;若不符合,就必須加以修正。

就讀土木研究所的哥哥姐姐修習「結構動力學」這門課時,就是利用這個看似簡單的棒模式,學習重要的振動知識和計算方法。有了這些知識和方法,才可以進一步學習如何設計一棟具有耐震能力的建築物。