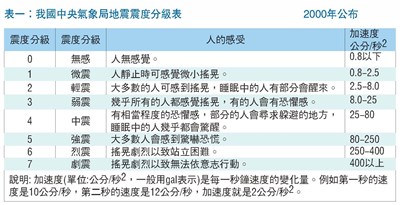

我國中央氣象局地震震度分級表 2000年公布

圖/陳慧慈

我國中央氣象局地震震度分級表 2000年公布

圖/陳慧慈

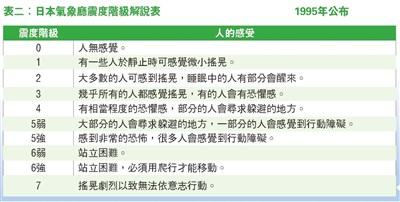

日本氣象廳震度階級解說表 1995年公布

圖/陳慧慈

日本氣象廳震度階級解說表 1995年公布

圖/陳慧慈

文/陳慧慈

你是否有這樣的經驗?在一次地震之後到學校,你發現班上同學感覺到的搖晃程度都不盡相同。現在我們用一個非常簡單的實驗,來說明這一個現象。

舉起你的左手,並將手肘彎向胸部,然後用你的食指輕壓左手手肘,你會看到食指的位置有明顯的凹陷,而四周有一個凹陷較小,且離食指愈遠愈不明顯的區域。現在請你再用力些,除了發現疼痛感加重和食指處的凹陷加深外,你也會發現受影響的區域也擴大了。

地震所造成的地表震動的分布情況,類似前面的實驗。食指的施力處相當於震源,而所看到的凹陷區域就是這個地震所影響的範圍,該區域以外是不會感覺到地震的。食指所施加的力量,相當於一個地震所釋放的能量,而在凹陷區域內,各點的凹陷程度相當於在各點的人所感受到的搖晃程度。在地震學上,地震釋放的能量是以規模(magnitude)表示,而感受到的搖晃程度是以震度(intensity)來表示。換句話說,每一個地震只有一個規模,卻會有許多的震度;規模愈大,影響的範圍也愈大。

目前最常用的規模稱為芮氏規模,是由Richter教授於一九三五年提出來的。他先定義了一個標準地震的震幅;每次地震發生後,地震儀記錄到的最大震幅與標準地震的震幅,透過數學上叫做「對數」(在高中的數學課會學到)的表示式,就可以計算出規模,其數值為帶有小數點的實數且沒有單位。

至於震度,在過去是每一次地震發生後,就到受影響的地區進行調查,根據觀察到的狀況或詢問民眾的感受,再參考既定的「震度表」的說明,決定出該地點的震度。現在因為有了地震儀,根據記錄到的最大震幅,對照「震度表」上的震幅值後,就可以很快地判定地震儀所在位置的震度。震度是以整數表示,在台灣會加一個「級」。表一和表二分別為我國中央氣象局地震震度分級表和日本氣象廳震度階級解說表的部分說明,兩者的相似度很高。全世界有六種常用的震度表,請參考中央氣象局網站。

好奇的你,可能心中會有所疑惑:「規模重要還是震度重要?」因為結構物必須能抵抗地震的搖晃而不會倒塌,所以在地震工程中,震度才是設計者必須在意的。