圖/人間社

圖/人間社

圖/人間社

圖/人間社

文/永光

佛光山開山星雲大師一生實踐人間佛教。大師說:「佛教本來就是人間佛教,因為佛陀出生在人間,修道在人間,成道在人間,說法、度眾都在人間。」在天下文化成立三十周年之際,大師更提出「前進的思索」,表明佛教的弘揚,因應時代、國家的需要,不斷求進步發展,為人間帶來希望與光明。

《人間佛教何處尋》一書,先以「人間佛教的藍圖」,就佛法經論及古德懿行,概述生命裡行住坐臥、衣食住行的各種實踐;繼而從「三皈五戒的人間意義」及「論佛教民主自由平等的真義」,表明生而為人,皈依、受戒,持守不侵犯他人的準則,才能獲得在世間真正的自由與平等。

最後,「從四聖諦到四弘誓願」開展悲智願行的功德,圓滿成佛!

奉行「三好」

世間更美好

一九九八年「恭迎佛牙舍利顯密護國祈安法會」上,大師提出三好運動。相較於傳統佛教所謂的五戒十善,透過淨化身、口、意,令人受用的語言是真,利益大眾的行為是善,慈悲智慧的佛心是美,創造真善美的和諧人間。

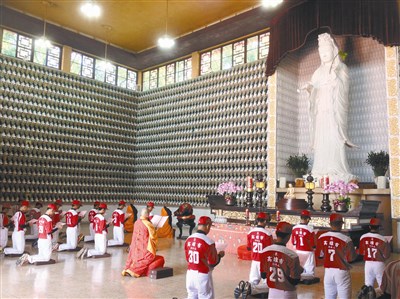

國際佛光會歷年來舉辦「淨化人心七誡運動」、「監獄三皈五戒」、「反煙毒運動」、「慈悲愛心列車」等活動,推行社會教化,淨化世道人心。

目前則由公益信託星雲大師教育基金舉辦「三好校園」,讓三好進入校園,教育師生;舉辦「真善美新聞傳播獎」,讓三好進入媒體,淨化世道人心,可以說「行三好,世間更美好」是人間佛教的基本落實。

實踐「四給」

喜捨奉獻菩薩道

佛教講菩薩度眾實行四攝、六度等方法,皆以布施為首。而大師以現代的語言,設立佛光人的工作信條,是「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」。「給」即是布施的具體實踐,踐履諸佛菩薩廣度眾生的菩提心願。

高希均教授曾說:「以經濟學的觀點,天下沒有白吃的午餐,但星雲大師的作風卻處處都是『給』」。所以佛陀紀念館建設完成後,大師獨排眾議不收門票、不計虧損得失,卻讓進館朝聖人數每年突破一千兩百萬人,高於法國羅浮宮,成為另類「台灣奇蹟」;為了大樹區的農產,大師舉辦高雄大樹國際水果節,從廣告、場地、運送、行銷,為農民提供穩定的經濟來源。

而佛光山從教育起家,一路信眾提醒他:「你辦教育將來會沒飯吃!」但是大師一路由百萬人士共同護持,至今在全球海內外興辦十六所佛學院,五所大學、三所國高中及五所幼稚園,以教育度化無數大眾,體會愈給愈歡喜,以「肯給」、「能給」帶給大眾幸福的妙趣。

常有人問大師,「佛光山是如何建設的?」大師總說:「佛光山是給出來的!」若再問,「人間佛教何處尋?」大師也說,猶如身在廬山中,不識廬山真面目。而大師實際做的,無非給人信心、給人明白,讓大眾在歡喜中,共同實踐佛陀的教法,共同的目標則朝向人們自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧再至世界和平的「五和」思想。